LA IMPORTANCIA DE REALIZAR CORRECTAMENTE LOS DIAGNÓSTICOS DOCUMENTALES

Por Danahí Montserrat Hernández Pérez

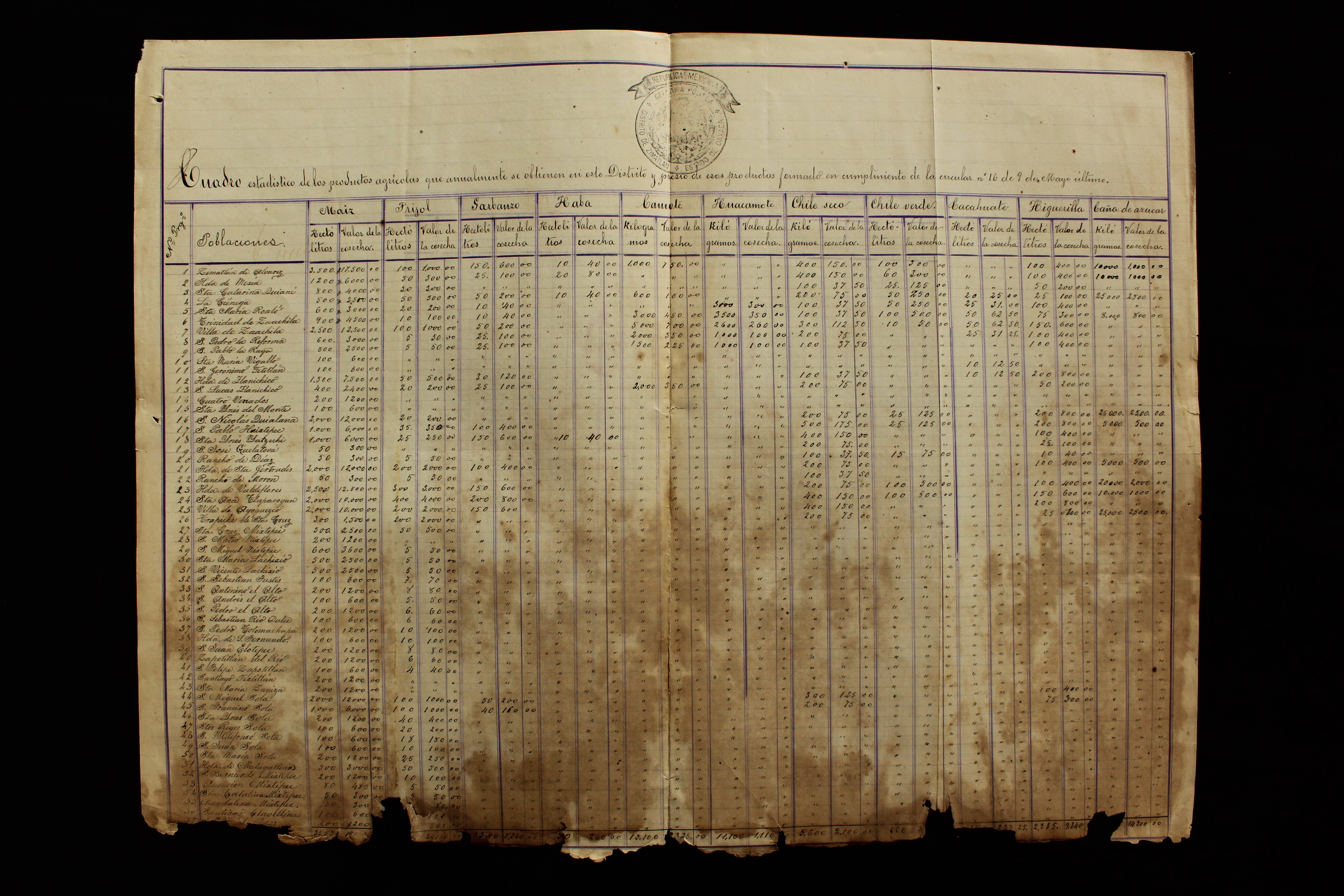

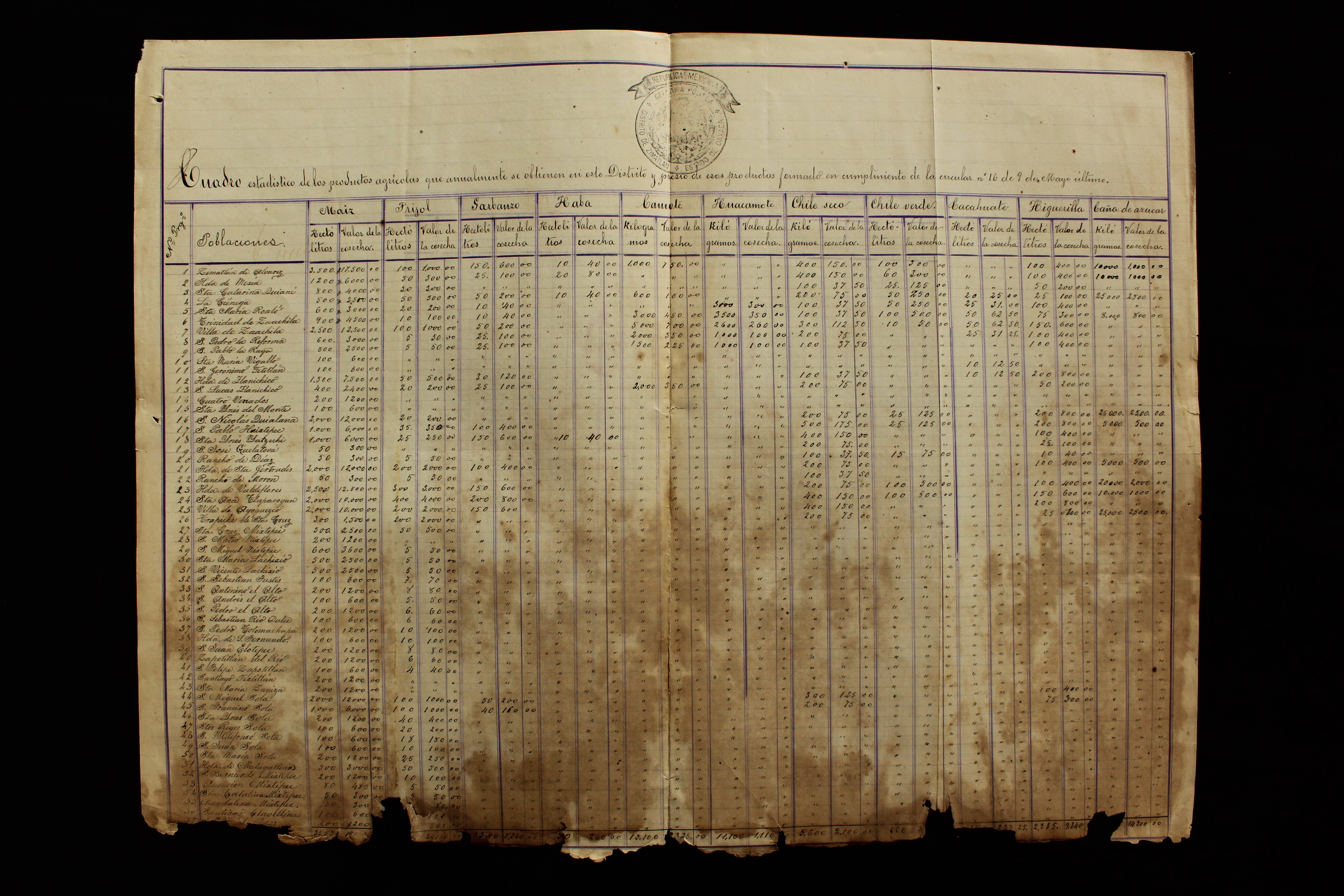

El Archivo Histórico Central, perteneciente al Archivo General del Estado de Oaxaca, cuenta con un Departamento de Conservación del Patrimonio Documental, el cual realiza los diagnósticos documentales como parte de sus actividades sustantivas. El personal adscrito a este Departamento es especializado en el manejo de los diversos tipos de materiales que se pueden encontrar en los acervos, material bibliográfico, fotografías, obra gráfica, mapas, planos, entre muchos otros.

El objetivo primordial del Departamento de Conservación, es proteger la estabilidad de los documentos, frenando o retardando el deterioro para prolongar su integridad y su accesibilidad a las futuras generaciones, el diagnóstico es el primer acercamiento a los documentos y a sus necesidades de conservación.

Este diagnóstico, constituye una herramienta muy útil para la conservación, preservación y restauración de los acervos, el evaluar los factores internos y externos que influyen en la conservación de los documentos es fundamental para la toma de decisiones futuras en el trabajo realizado con los archivos. La información requisitada en estos diagnósticos da la pauta para organizar los planes de trabajo a futuro, organizar al personal de acuerdo a los diversos perfiles que poseen y llevar un registro adecuado y detallado del nivel de deterioro de cada expediente, obra o libro.

Diagnósticos documentales.

Uso del luxómetro para la medición de la iluminación.

.

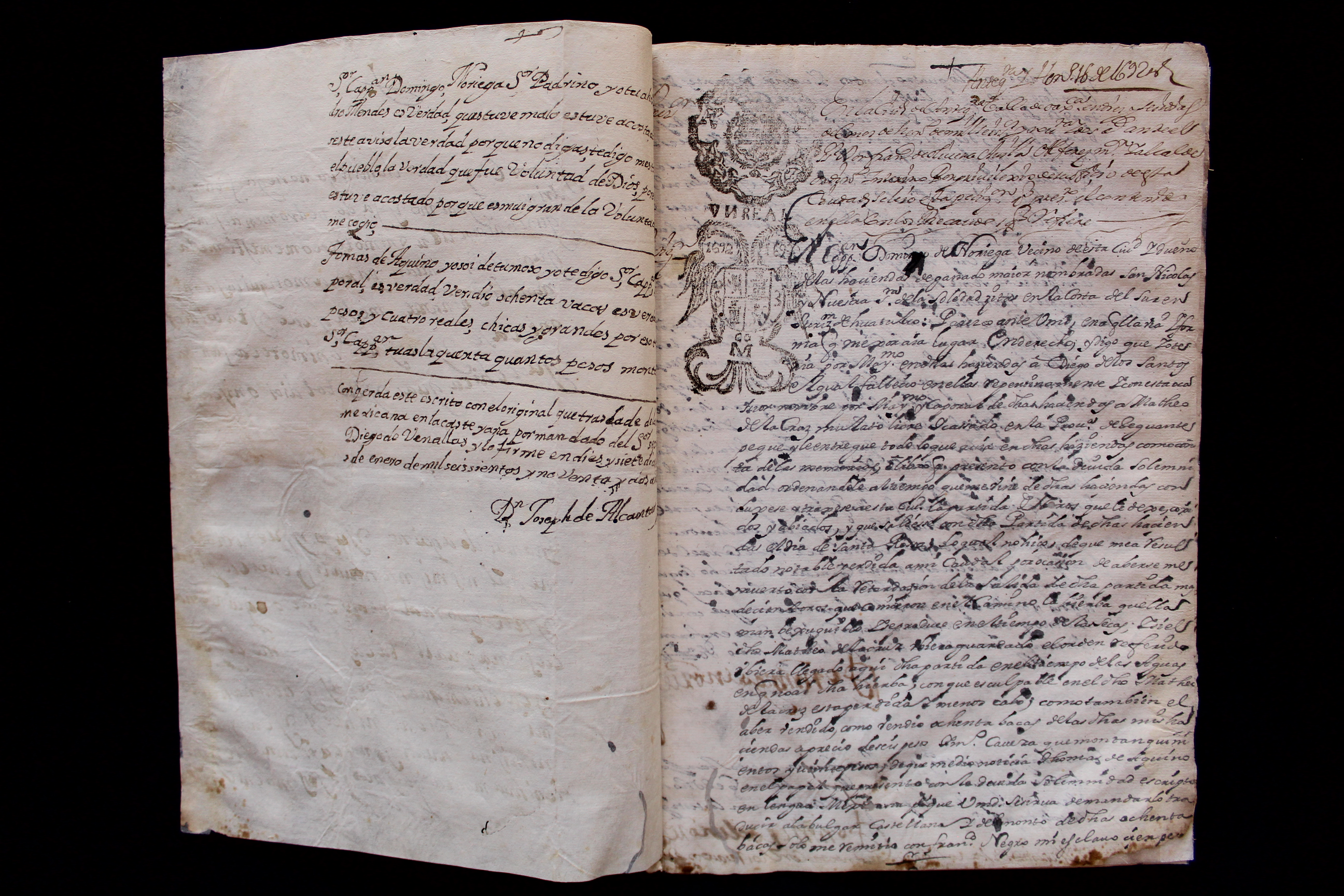

Una parte fundamental del diagnóstico, consiste en identificar las características propias del documento, es decir, los factores internos, como son: la manufactura del papel (pulpa de trapo, pulpa de madera, etc.) o soporte (pergamino, tela, piel, entre otros), los elementos sustentados como el grafito, sellos, tintas ferrogálicas, tintas de impresión, anilinas, etc., además de las formas de unión (costurado, con broches, grapas, alfileres).

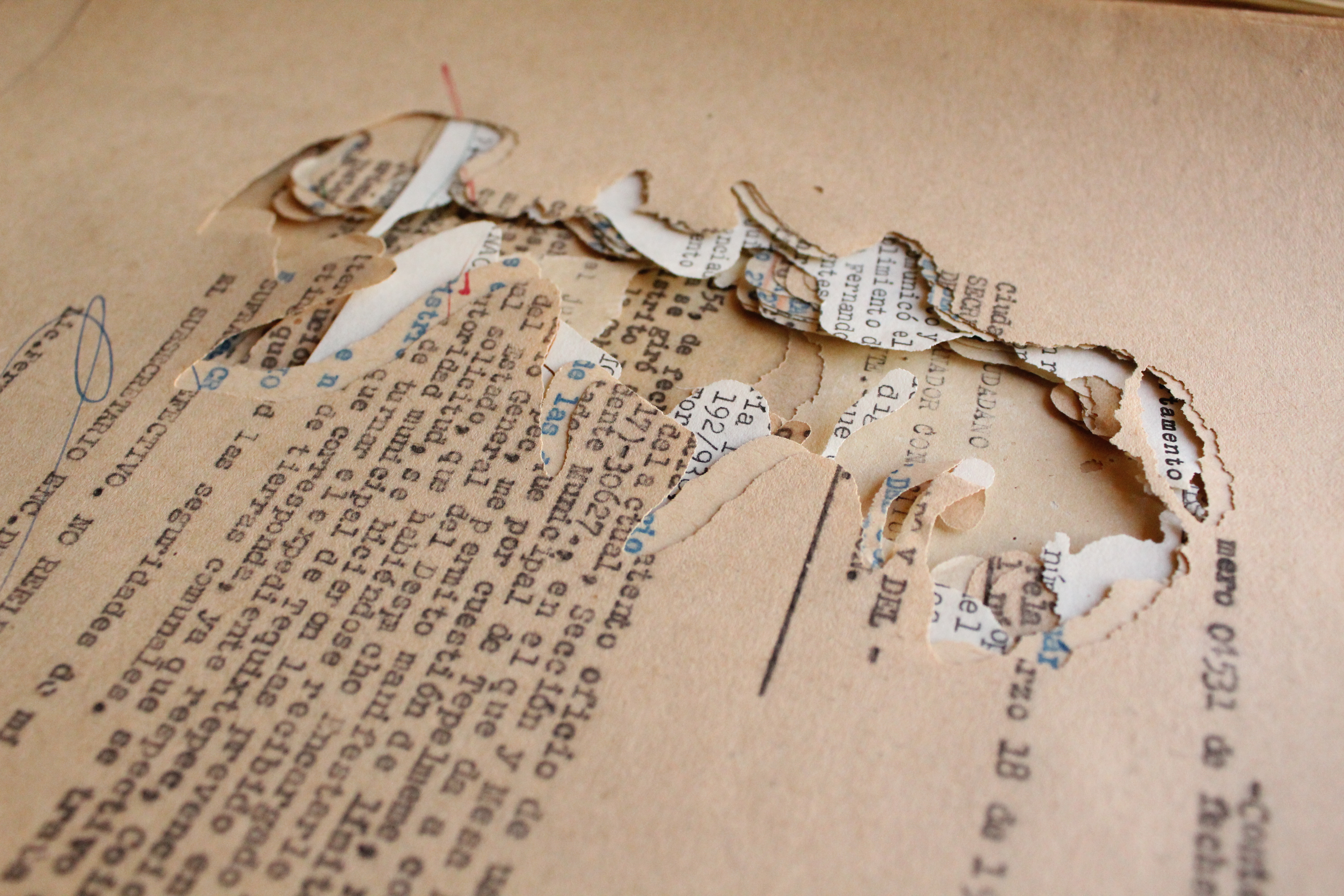

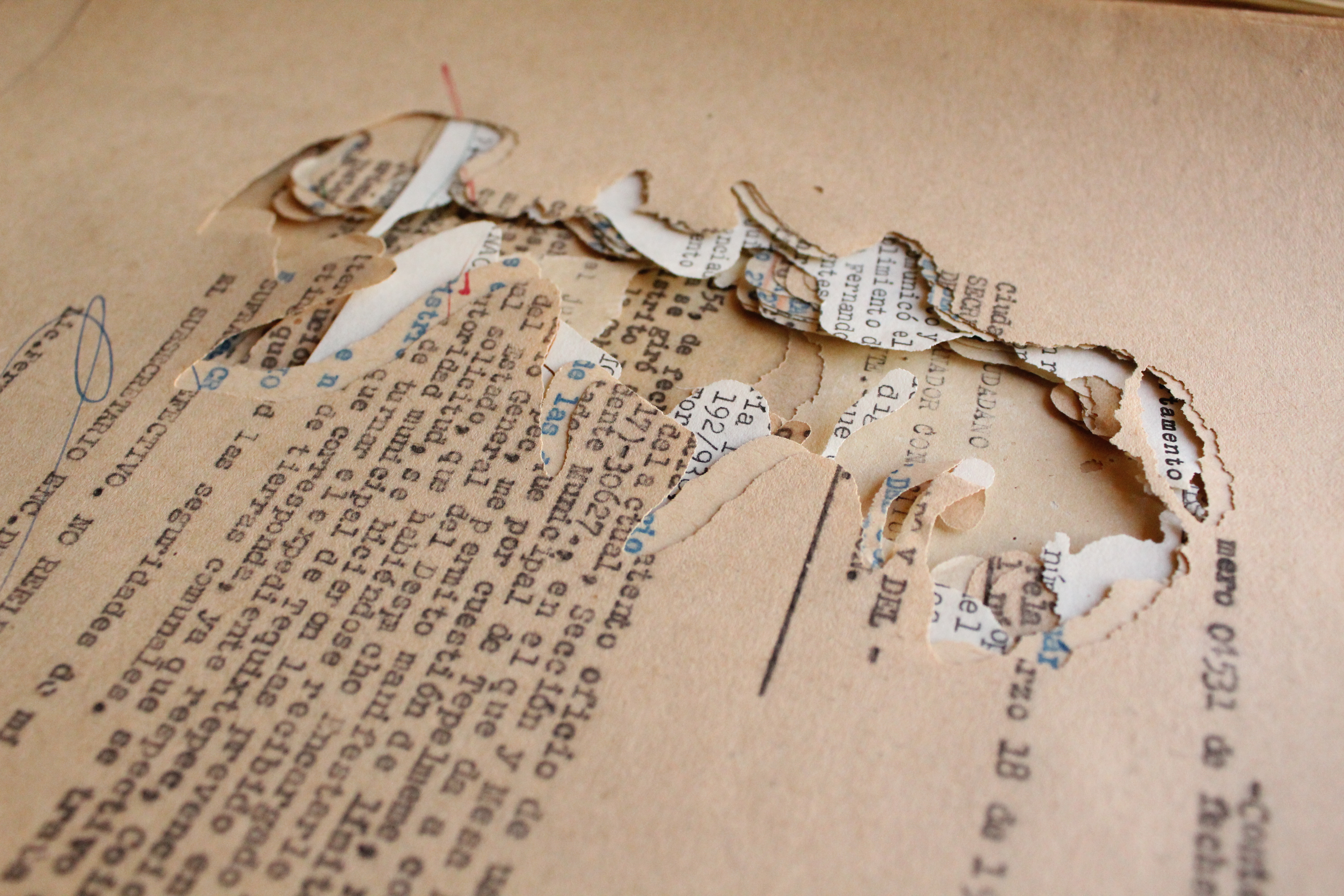

Igualmente los factores externos como son: la exposición ambiental, la humedad, la temperatura, la cantidad de luz a la que está expuesto el acervo; el tipo de área en donde se reguardan los documentos (bodegas, repositorios, lugares abandonados, lugares abiertos o cerrados); el mobiliario; el tipo de suelo y la manipulación que le da el personal a cargo; también se evalúa la presencia de galerías por ataque de insectos; las roturas y dobleces; la contaminación y el deterioro por microorganismos; el daño por roedores u otros animales; si estuvo expuesto a factores ambientales, si existen halos de humedad, de polvo, de foxing; si las tintas están desvanecidas o si posee manchas de cualquier tipo; reportando cualquier incidencia relevante en el diagnóstico.

Con todos los elementos recabados anteriormente, podemos completar nuestra ficha de diagnóstico, la cual fue diseñada por personal del Departamento y es una herramienta muy útil para resumir toda la información antes mencionada, es de fácil llenado y sencilla verificación, independientemente de la temporalidad en la que se haya realizado el diagnóstico, para así mantener un adecuado seguimiento entre las distintas áreas del Departamento.

Documento dañado por microorganismos.

Galerías por ataque de insectos.

.

Dentro de las actividades que realiza el Archivo Histórico Central, está el visitar otros acervos documentales fuera de las instalaciones del AGEO, que solicitan el dictamen e intervención de sus fondos y colecciones, con la finalidad de tomar acciones para su preservación. El procedimiento consiste en trasladar al personal especializado al lugar solicitado, con el equipo de protección necesario y ahí se realiza la selección de los documentos para la evaluación de su estado de conservación, posteriormente se emite un dictamen informando lo ahí observado y se especifican las acciones que se recomiendan para cada caso particular.

Tenemos la firme convicción de que cada documento que pasa por nuestras manos es único, por lo que es de suma importancia realizar un correcto diagnóstico, para así dirigirlo al área correspondiente para que reciba el tratamiento adecuado.

Estamos conscientes de que somos como un hospital para todo aquel documento que lo necesite. Si alguna vez requieres de nuestros servicios o deseas conocer los procedimientos te invitamos a visitarnos para solicitar mayores informes.

CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO CASINO LUIS MIER Y TERÁN.

Por Abraham Said Santos Hernández.

Uno de los edificios más emblemáticos del estado, es sin duda el Teatro Macedonio Alcalá, ubicado en la esquina de Independencia con Armenta y López; pero no siempre se llamó así, el primero de sus nombres fue Teatro-Casino Luis Mier y Terán, en honor al militar y ex gobernador de Oaxaca.

La construcción del Teatro-Casino Luis Mier y Terán, fue impulsada por la elite oaxaqueña que buscaba por una parte, convertir a la ciudad como un referente cultural, donde pudieran presentarse grandes espectáculos teatrales, que a su vez favorecerían sus relaciones sociales, y por otro lado, el proyecto arquitectónico ubicaría a Oaxaca a la altura de otras capitales del país.

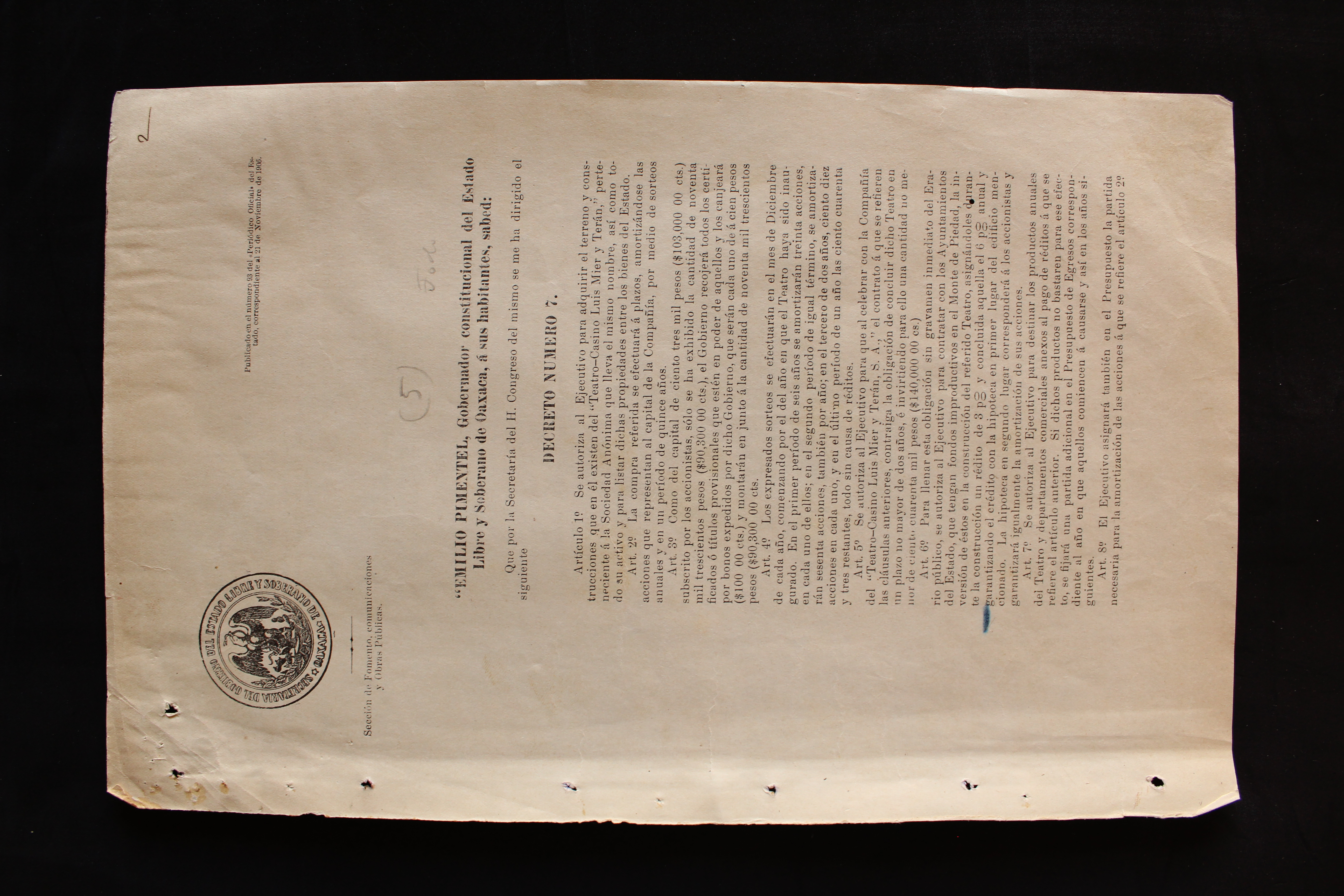

Fue el ingeniero Rodolfo Franco Larráizar, originario de la Ciudad de México, quien en 1902, envío personalmente al gobernador el proyecto para la construcción del teatro. Su propuesta fue aceptada y la construcción comenzó en el año 1903, año en que fuera nombrado ingeniero del Estado por el entonces gobernador Emilio Pimentel. Inicialmente, la construcción estuvo a cargo de la Sociedad Anónima “Teatro-Casino Luis Mier y Terán”, la cual contaba con distintos inversionistas. Para la construcción fueron comprados tres predios y las casas que existían fueron derribadas.

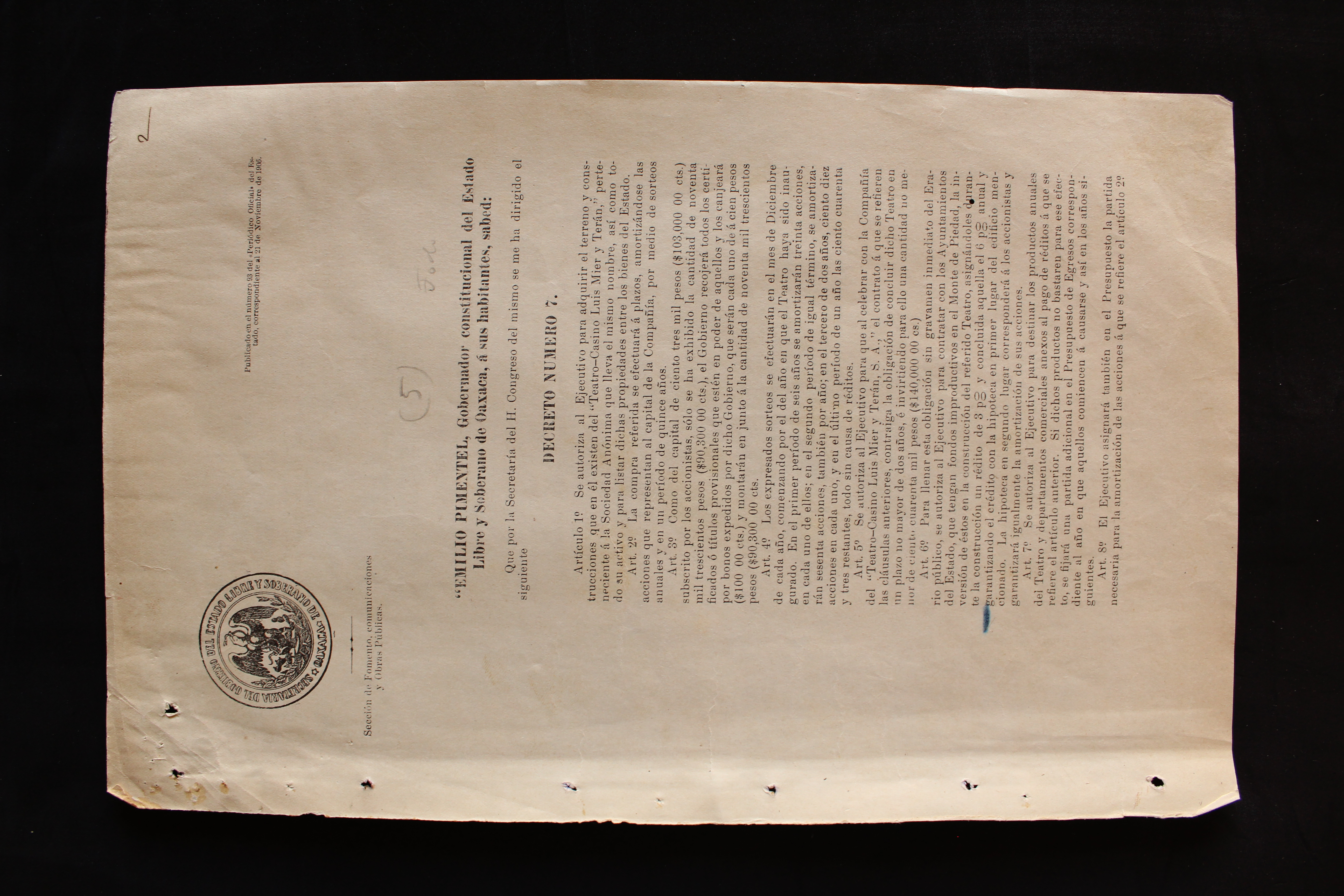

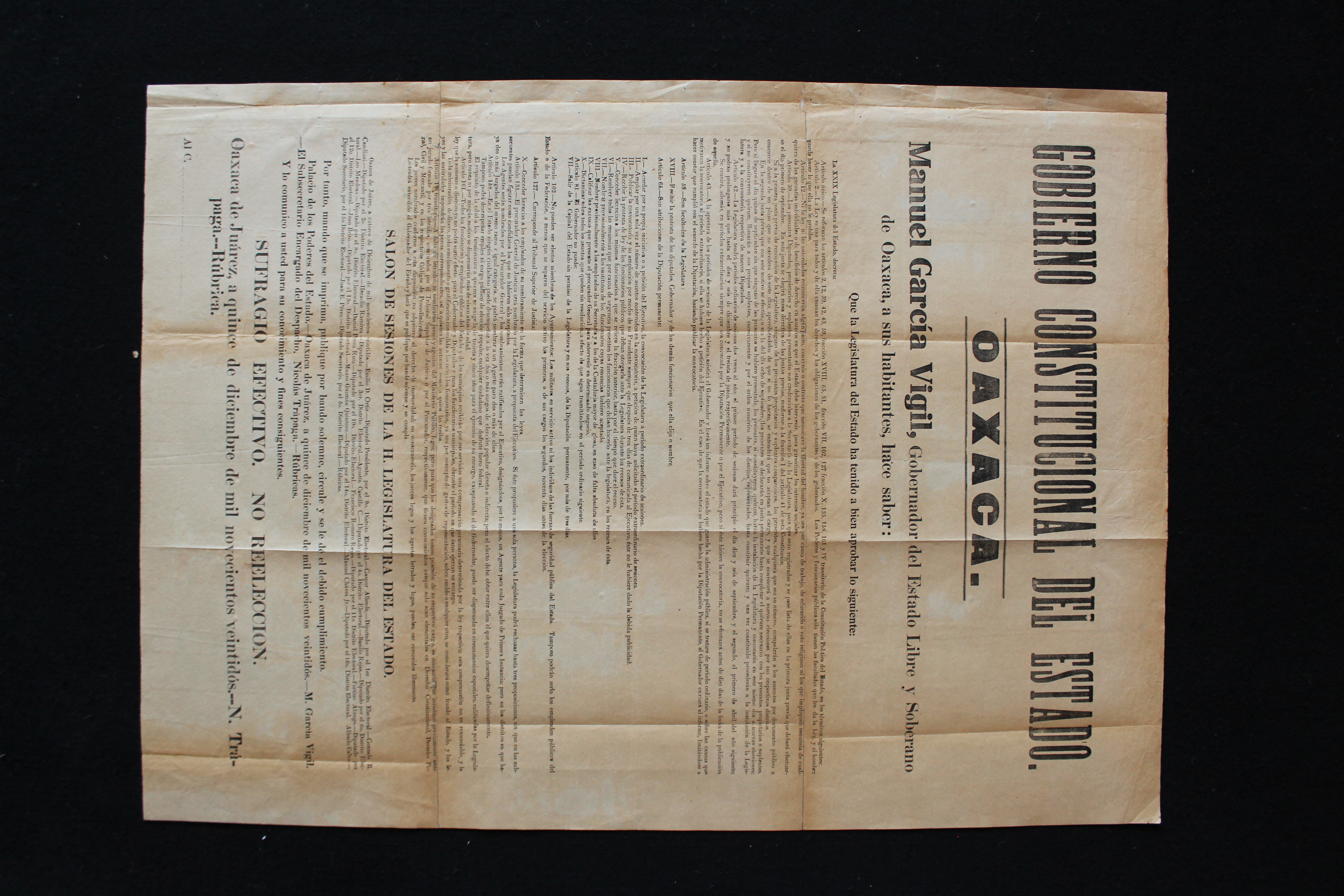

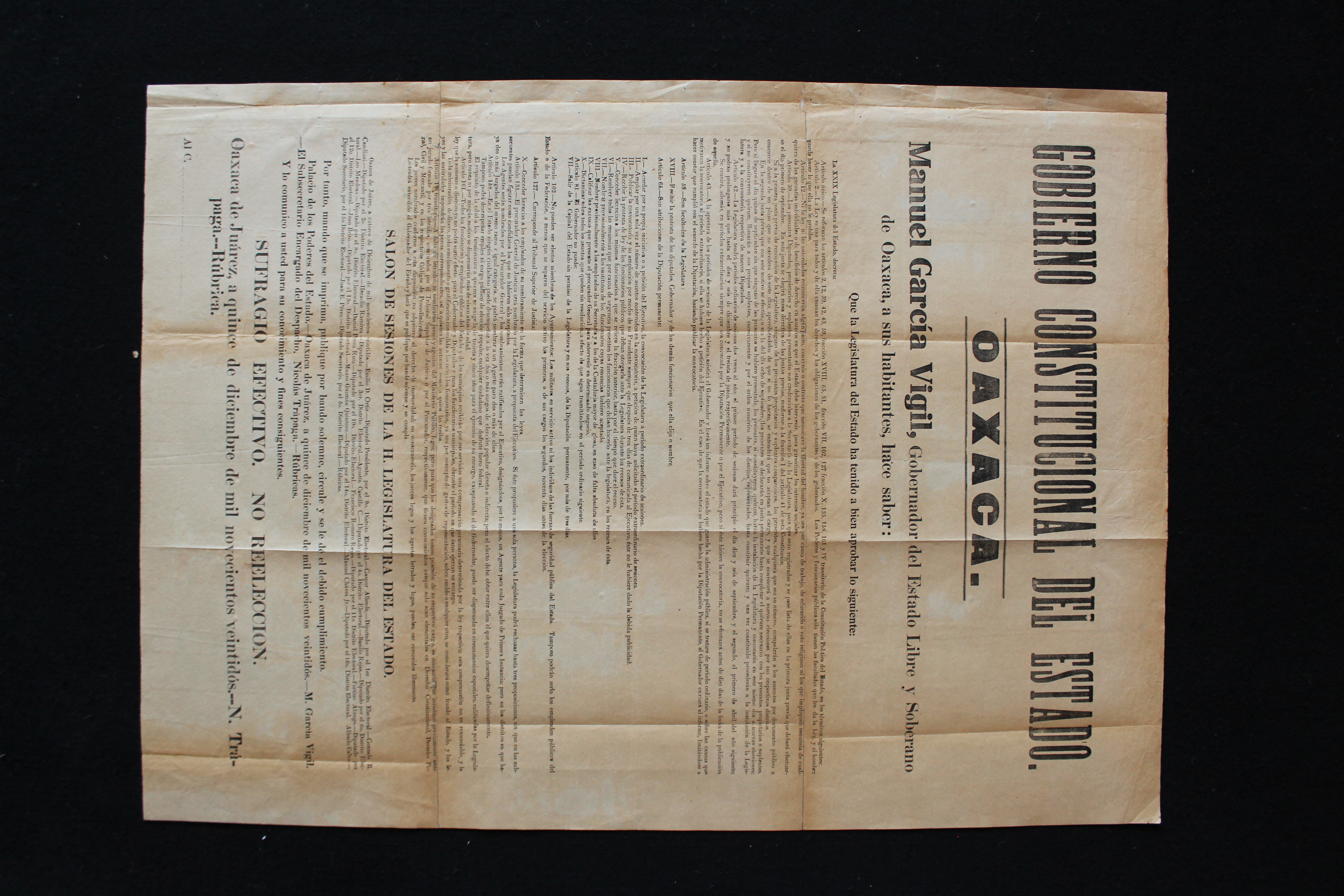

Periódico Oficial donde se autoriza la construcción del Teatro Casino.

Dado que la obra requería una gran inversión de recursos se buscó la participación del Gobierno, lo cual derivó en la publicación en el Periódico Oficial del 21 de noviembre del año 1906, el Decreto número 7, lo siguiente:

“Artículo 1°. Se autoriza al Ejecutivo para adquirir el terreno y construcciones que en él existen del “Teatro-Casino Luis Mier y Terán”, perteneciente a la Sociedad Anónima que lleva el mismo nombre, así como todo su activo y para listar dichas propiedades entre los bienes del Estado.”

En los artículos 2° al 4° menciona el capital y los plazos en que se pagará a los inversionistas.

“Art. 5°. Se autoriza al Ejecutivo para que al celebrar con la Compañía del “Teatro-Casino Luis Mier y Terán, S.A.,” el contrato a que se refieren las cláusulas anteriores contraiga la obligación de concluir dicho Teatro en un plazo no mayor de dos años, e invirtiendo para ello una cantidad no menor de ciento cuarenta mil pesos ($140,000.00 cts.)”

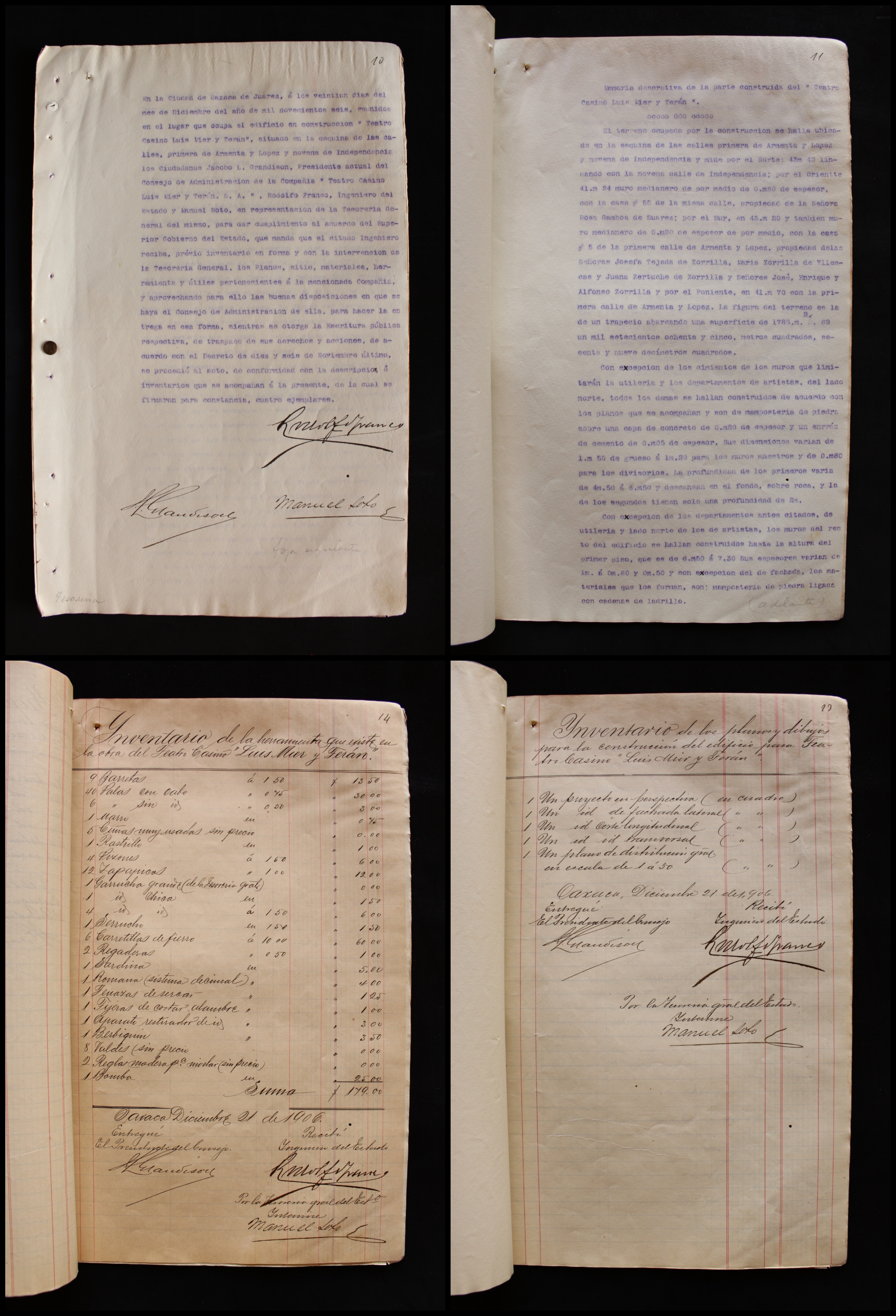

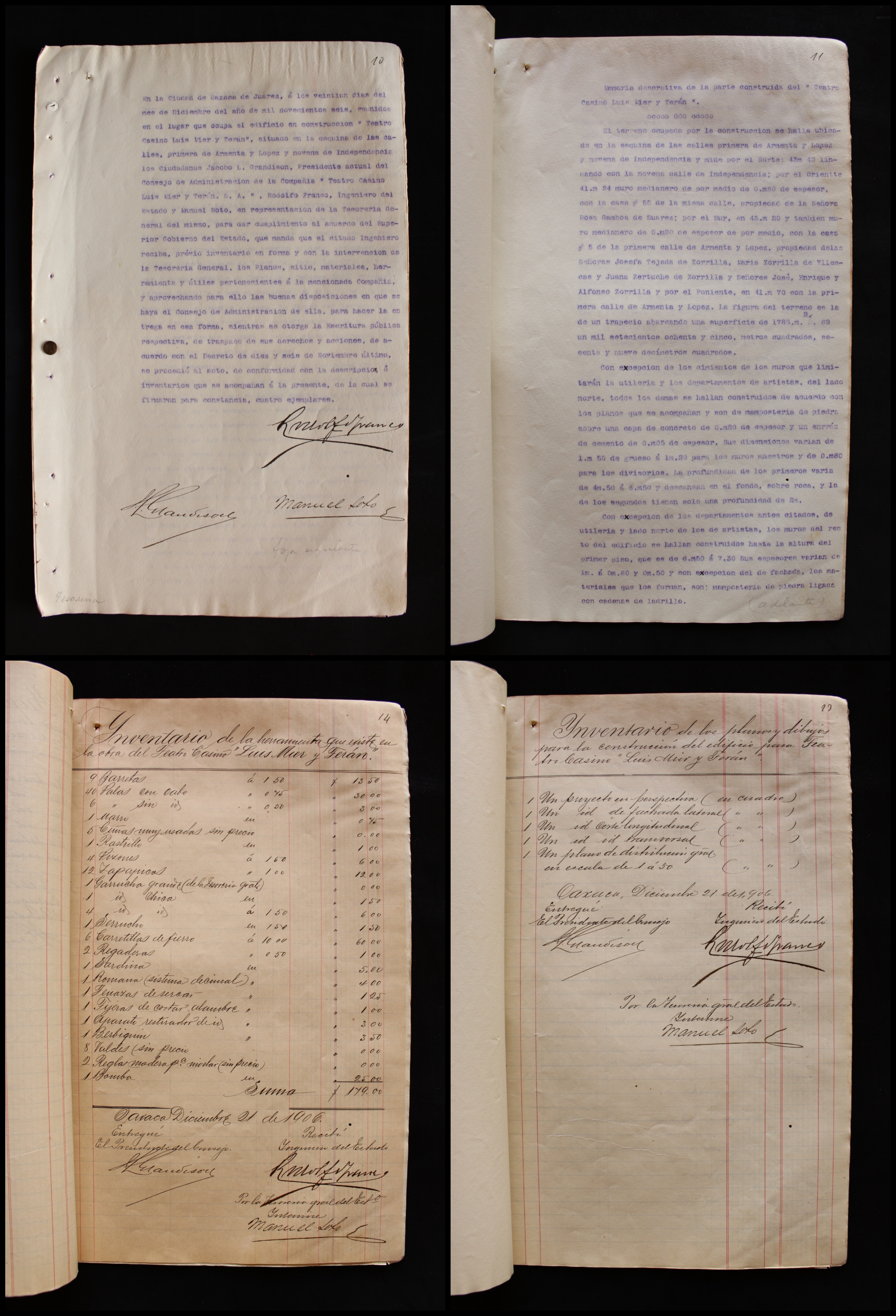

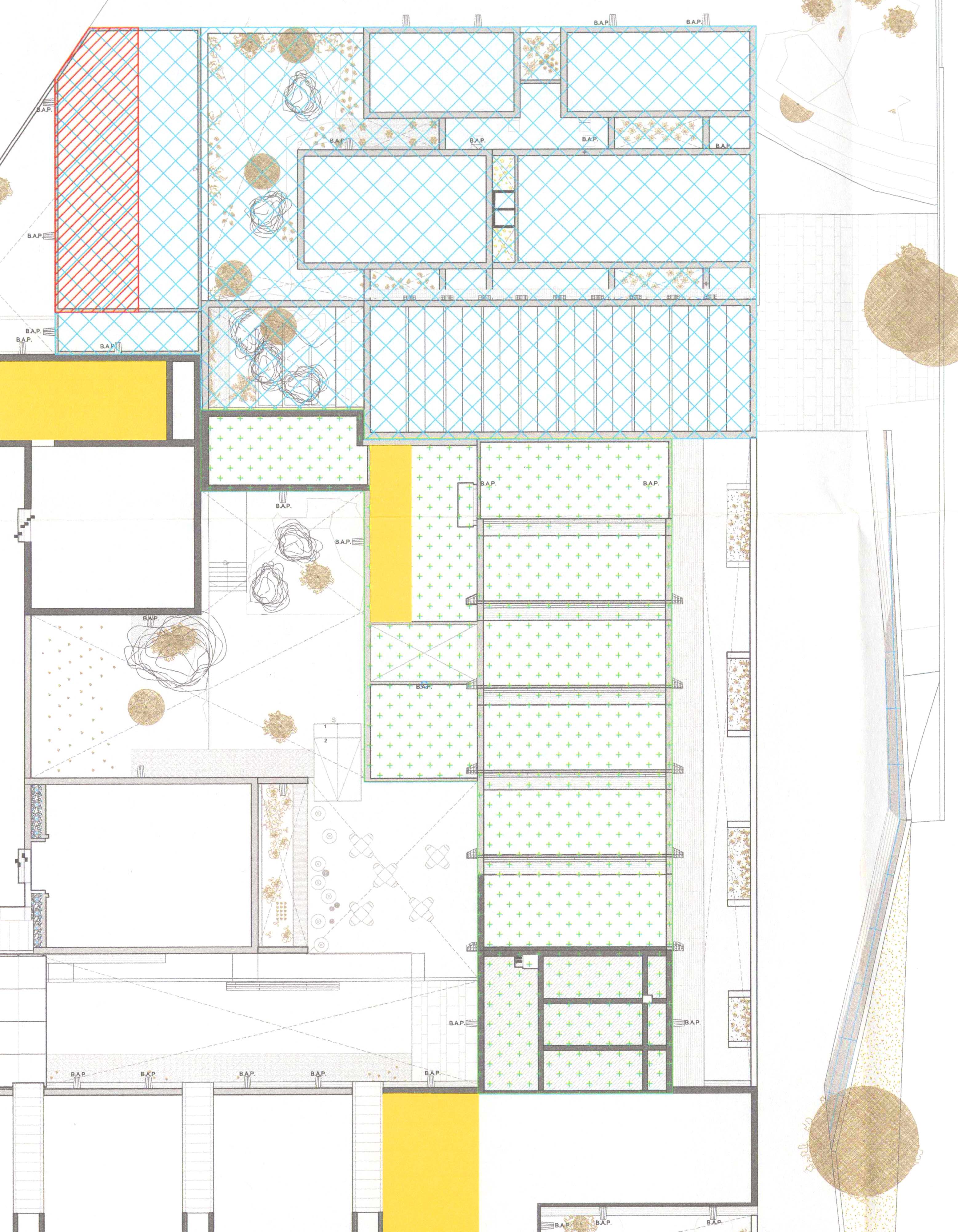

Entrega de inventarios, planos y materiales al Ing. Rodolfo Franco.

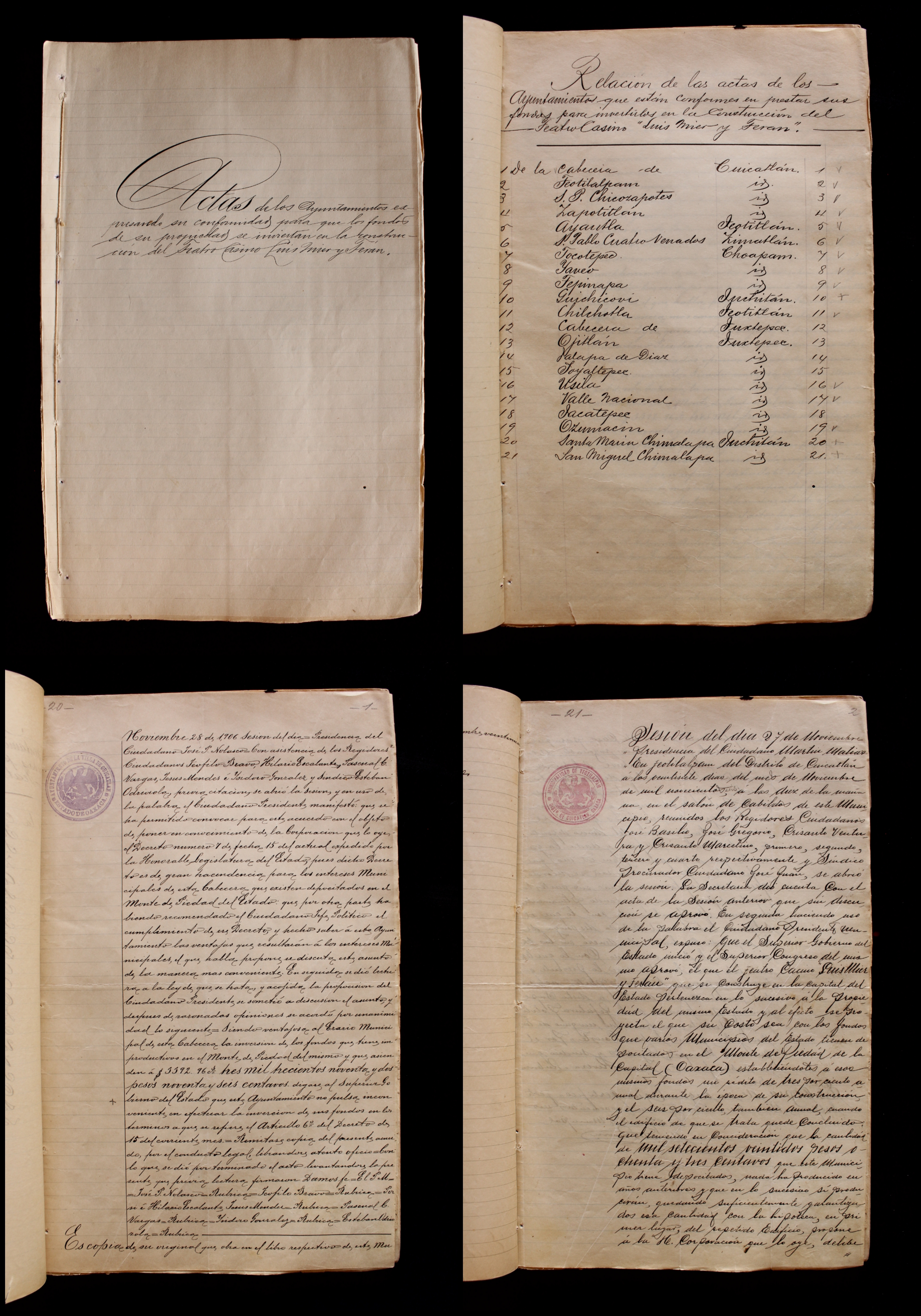

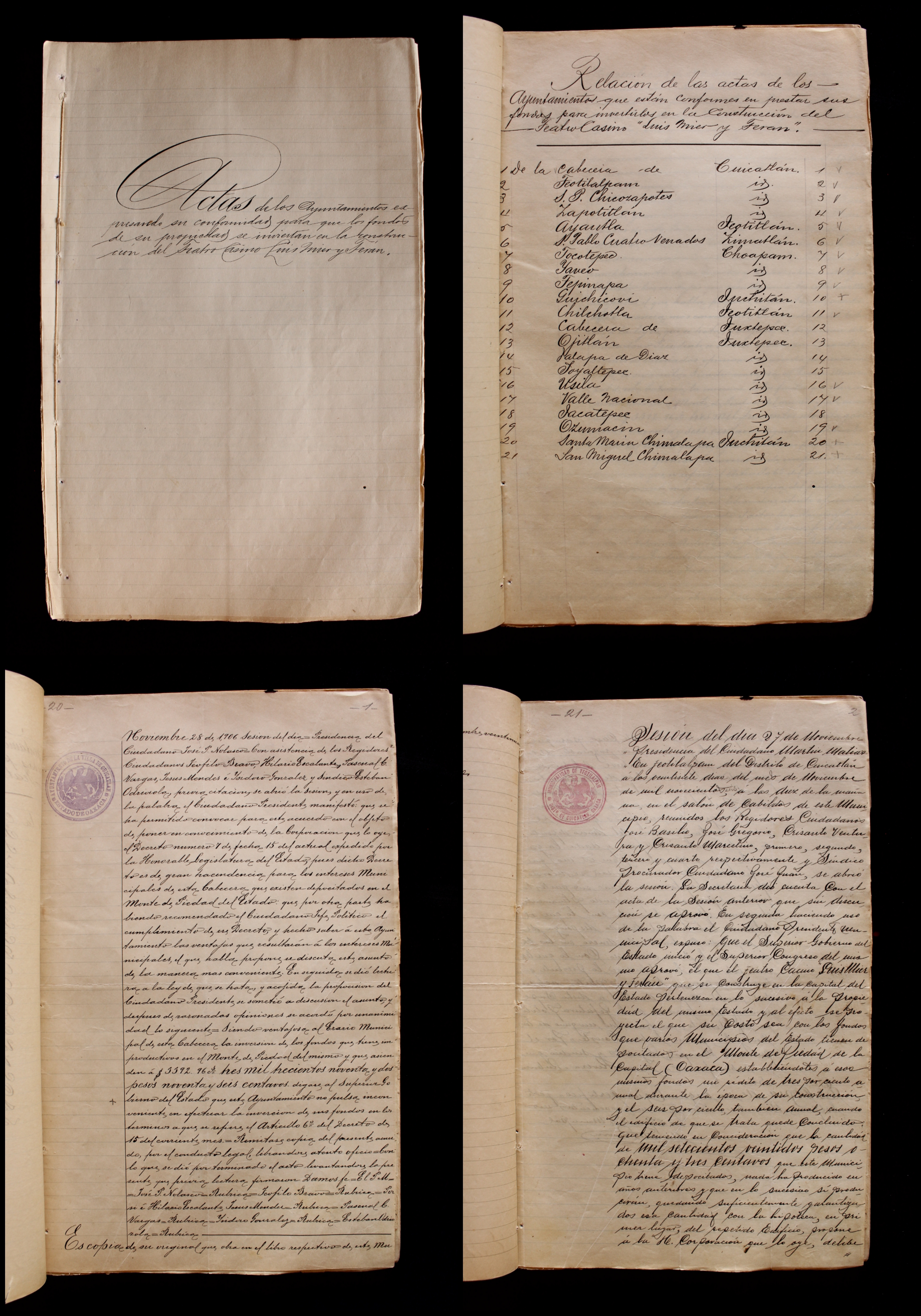

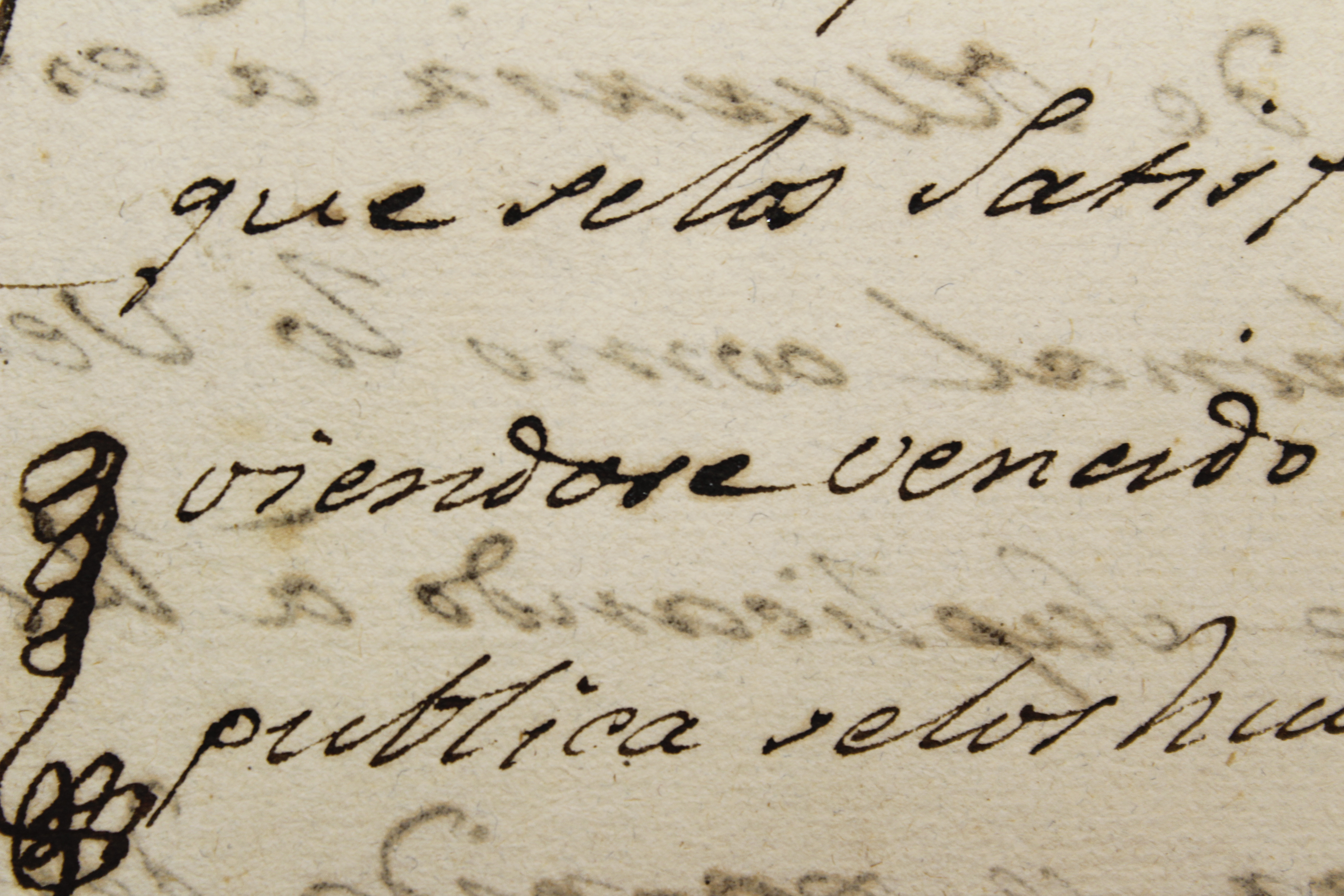

Acta donde los ayuntamientos aceptan entregar sus fondos.

.

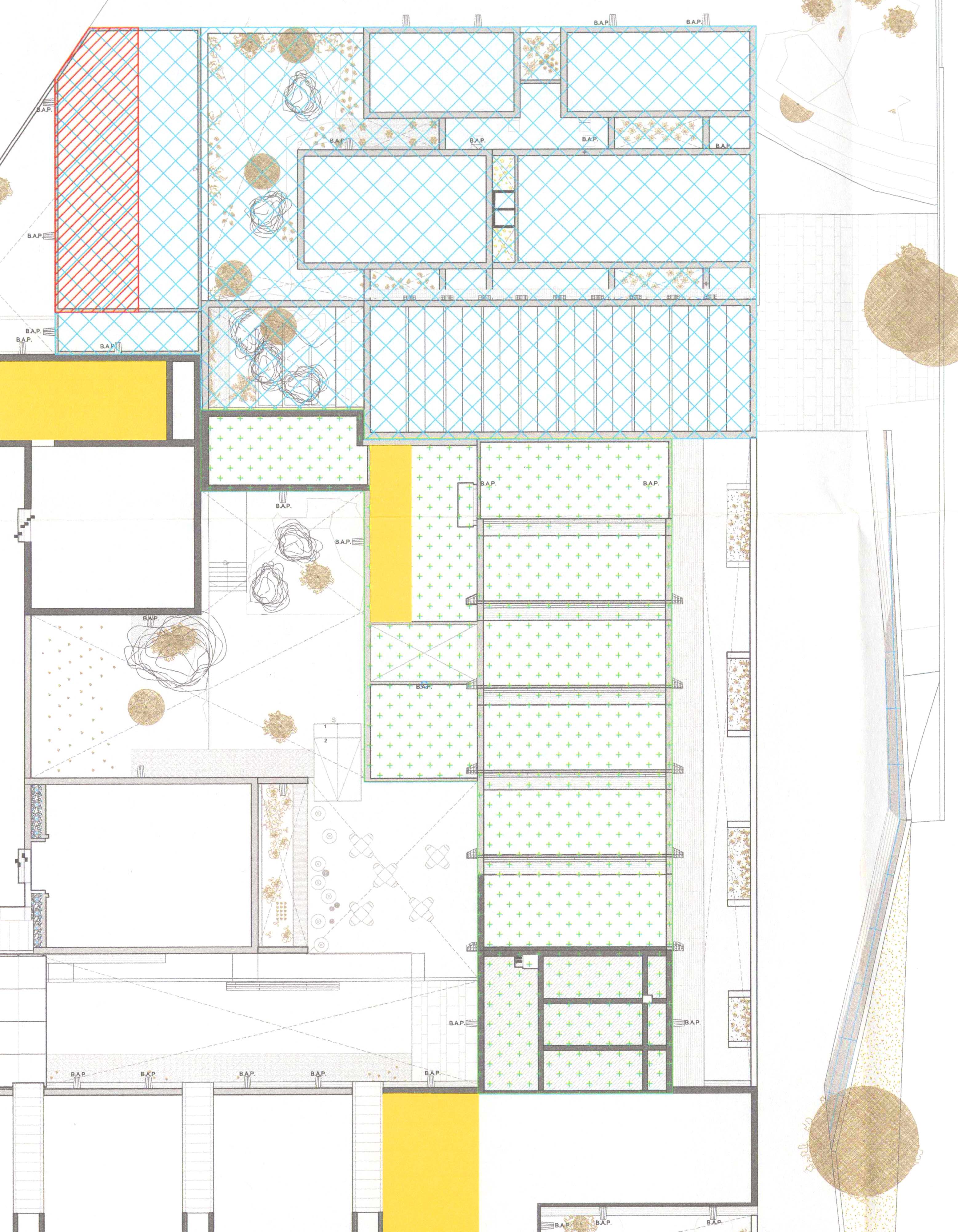

Más adelante, se hace entrega de los planos, sitio, materiales, herramientas y útiles que pertenecían, hasta ese momento, a la Compañía a cargo de la construcción, así como al ingeniero Rodolfo Franco, en tanto se hace entrega de la Escritura Pública correspondiente. Se encuentra firmado al calce por Jacobo L. Grandison, presidente del Consejo de Administración de la compañía, al ingeniero Rodolfo Franco y Manuel Soto, representando a la Tesorería General. En él, se detallan las características del inmueble, cuya superficie es de 1785 m2, y se menciona que colindaba al oriente con la casa de la señora Rosa Gamboa de Suárez, al sur con la casa de las señoras Josefa Tejada de Zorrilla, María Zorrilla de Yllescas y Juana Zertuche de Zorrilla y señores José, Enrique y Alfonso Zorrilla; al poniente con la calle Armenta y López y al norte con la calle Independencia. Menciona que todos los muros fueron construidos de mampostería de piedra sobre una capa de concreto, tal como les indicaban los planos, y también muestra que la altura de dichos muros era de 6.50 a 7.30 m, alcanzando la altura del primer piso.

La inversión que debía hacer el Gobierno era de tal magnitud, que se solicitó a los Ayuntamientos que tuvieran fondos improductivos en el Monte de Piedad, invertir dichas cantidades en el proyecto, y a cambio, se les darían réditos del 3% durante la construcción y del 6% anual, una vez concluida la obra. Así, diferentes Ayuntamientos enviaron el acta de conformidad con la utilización de sus fondos existentes en el Monte de Piedad.

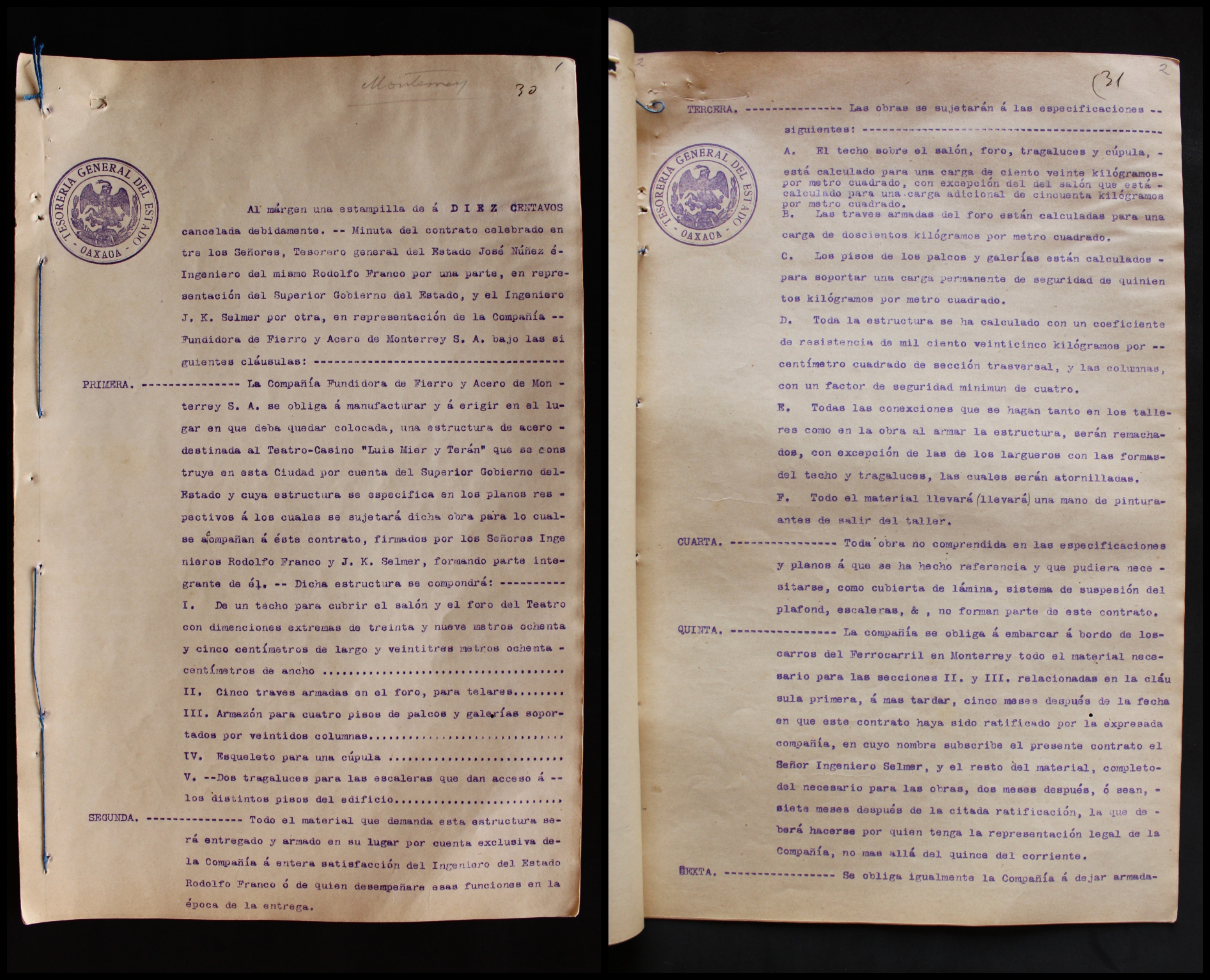

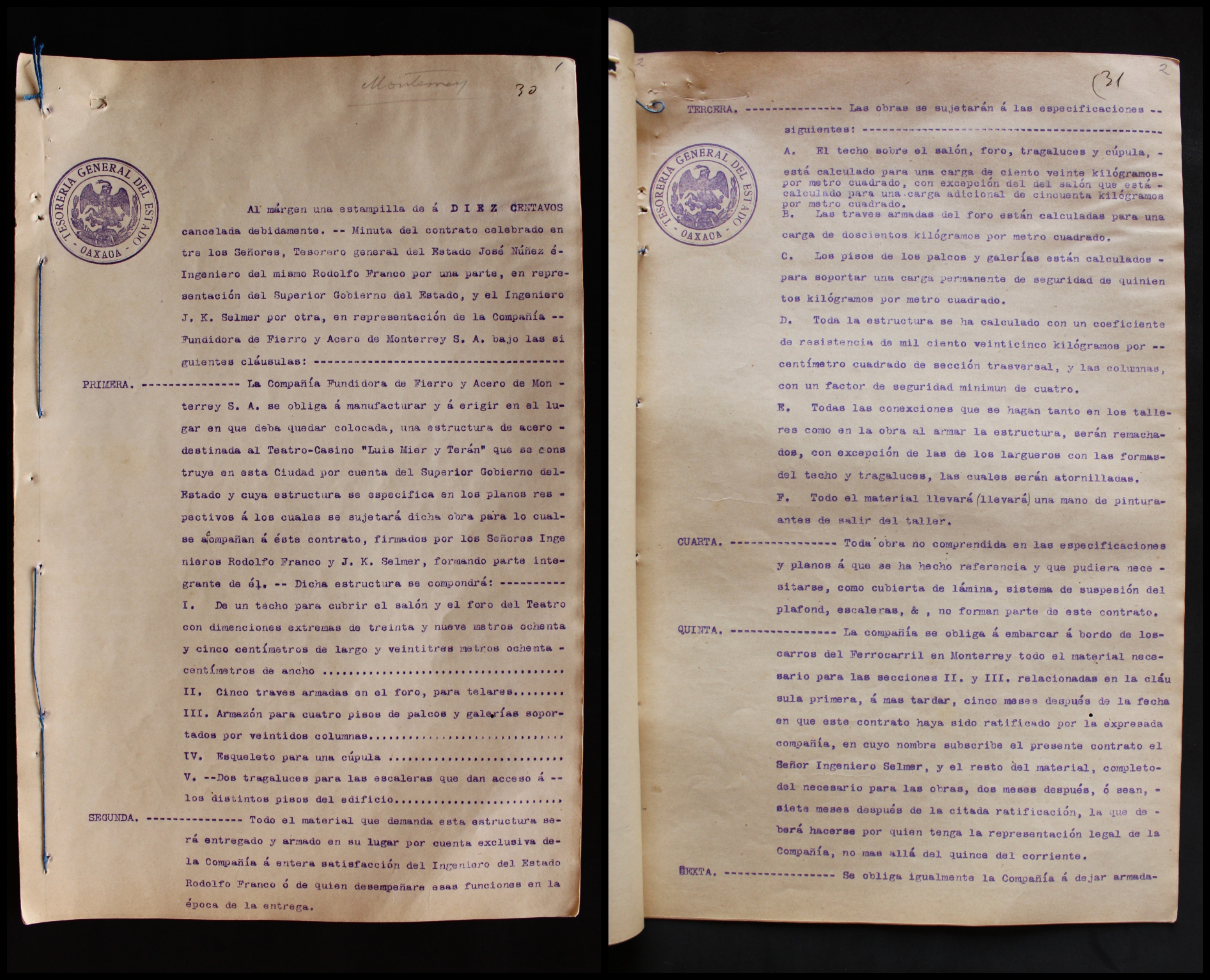

La idea del ingeniero Franco de posicionar el Teatro como una obra emblemática, tanto cultural como arquitectónicamente, lo llevó a implementar técnicas novedosas, como la utilización de estructuras de hierro que estuvieron a cargo de la Compañía “Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey S.A.”, a quien se le pagaron $30,000.00 por la construcción de la estructura metálica del Teatro. Esta estructura compondría: un techo para cubrir el salón y el foro, cinco trabes para telares, un armazón para cuatro pisos de palcos y galerías, el esqueleto para la cúpula y dos tragaluces para las escaleras de acceso. Vemos en la minuta de este contrato que el ingeniero especifica que deberán respetarse rigurosamente sus planos.

El Teatro debía tener instalaciones de primer nivel, que podemos observar en las compañías contratadas. Tal es el caso de las instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios y humedad que estuvieron a cargo de la “Arthur Frantzen Company de México A.C.” Éstas tuvieron un costo de 10,000.00 pesos que fueron entregados en dos partes, una al iniciar las obras y, la otra, al finalizar la instalación completa.

Parte del contrato con la compañía Fierros y Aceros de Monterrey S.A.

La gran inversión realizada dio como resultado un majestuoso recinto, con claras influencias europeas, como los ornamentos que evocan el estilo barroco y las grandes construcciones parisinas, las cuales influenciaron el periodo porfirista. Finalmente, el 5 de septiembre de 1909, fue inaugurado el Teatro-Casino Luis Mier y Terán.

La primera obra que se presentó fue la obra “Aida” de Giuseppe Verdi, dirigida por una compañía italiana de Miguel Sigaldi, con lo que se vuelve evidente que el recinto favorecía a un estrato social, el cual podía darse el lujo de asistir a obras de compañías internacionales. Dado que las élites demandaban espectáculos, comenzaron a proyectarse películas con música en vivo; una vez iniciada la Revolución, siguieron organizándose eventos. Es en este periodo, cuando el Teatro fue nombrado, por los carrancistas, “Jesús Carranza”, en honor al hermano de Venustiano Carranza, ya que el edificio sirvió como sede para su toma de protesta como gobernador. Años después logran devolverle su nombre de “Teatro-Casino Luis Mier y Terán” y es hasta la década de los años treinta, que se le da el nombre de Teatro Macedonio Alcalá, en honor al músico y compositor, el cual conserva hasta nuestros días.

El Teatro Macedonio Alcalá es ahora uno de los más bellos y emblemáticos recintos que nos ofrece nuestro Estado, un recinto de expresiones culturales que está abierto para todo el que busca acercarse a la historia del Estado, no solo es un atractivo turístico, es testigo del crecimiento y evolución del Estado y del desarrollo de nuestra historia.

Los invitamos a conocer más del pasado de nuestra entidad, indagando en los documentos históricos que se encuentran resguardados en el Archivo Histórico Central del AGEO, ubicado en la Calle Los Pinos, esquina Av. Canteras S/N, Agencia Municipal Santa María Ixcotel, Santa Lucia del Camino, Oax., donde estaremos gustosos de recibirlos y atenderlos.

EL COMBATE DE LA PLAGA DE LANGOSTAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

Por Irma Lidia Zárate Cruz.

La plaga de la langosta ha ocasionado graves daños económicos debido a sus invasiones desde hace siglos, el origen de esta plaga en México se remonta al inicio de la agricultura, el registro más antiguo, es tal vez, en el libro sagrado de los mayas “El Popol Vuh”. Se declaró como plaga nacional en el año 1824 y es a partir de este año que se establecen disposiciones para combatirla, estas plagas se extendieron desde el norte de Costa Rica hasta los valles centrales de Oaxaca, generando escasez de alimentos, hambre, migraciones y muertes.

Se sabe que las plagas que han atacado América Central y a México históricamente, se han debido a los cambios bruscos de temperaturas y a mutaciones de estos insectos. En la primera mitad del siglo XX, esta plaga afectó principalmente los cultivos de maíz y frijol, destinados al autoconsumo de la población rural y las pasturas de los animales. Para el año de 1924, afecto fuertemente el sur y el sureste mexicano, por tal motivo el departamento de Fomento y Agricultura de Veracruz, formo la junta de Defensa contra la Langosta, con la finalidad de dirigir las tareas de exterminio. En febrero de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles expidió el reglamento de la ley federal de plagas, mientras los estados invadidos por la langosta formaron juntas centrales y locales. El reglamento de 1925, fijo normas de participación en el combate de langosta, todos los habitantes entre 15 y 50 años de las zonas afectadas quedaron obligados a participar en las campañas.

El estado de Oaxaca, fue uno de los estados del país afectados por esta plaga, durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX; para el año de 1854, el Ministerio de Fomento en Oaxaca a cargo de Don Ignacio Goytia, informo al Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana, que a principios del mes de junio, la langosta llegó en mayor número, extendiéndose hasta los valles de Zimatlán, Ejutla y Miahuatlán; debido a esta invasión, en noviembre se le pide al Agente del Ministerio de Fomento en Oaxaca, se realicen los arbitrios necesarios para formar un fondo suficiente, para hacer el acopio de granos, para remediar la escasez que produjo este insecto; dándose a la terea de hablar con los dueños de las fincas y propietarios de grandes extensiones de tierras, para que vendieran a bajo costo, las arrobas de maíz, o bien realizando un trato en el cual estos propietarios, dieran un tanto de su cosecha para que se resguardara en las alhóndigas, llevando a cabo así, un plan para evitar que las cosechas del año siguiente fueran invadidas por la langosta, pese a las medidas tomadas durante los años de 1854 a 1892, seguían afectando el territorio, todos los métodos empleados en estos años, fueron de manera preventiva, con el fin de destruir a este insecto en sus cuatro etapas de desarrollo.

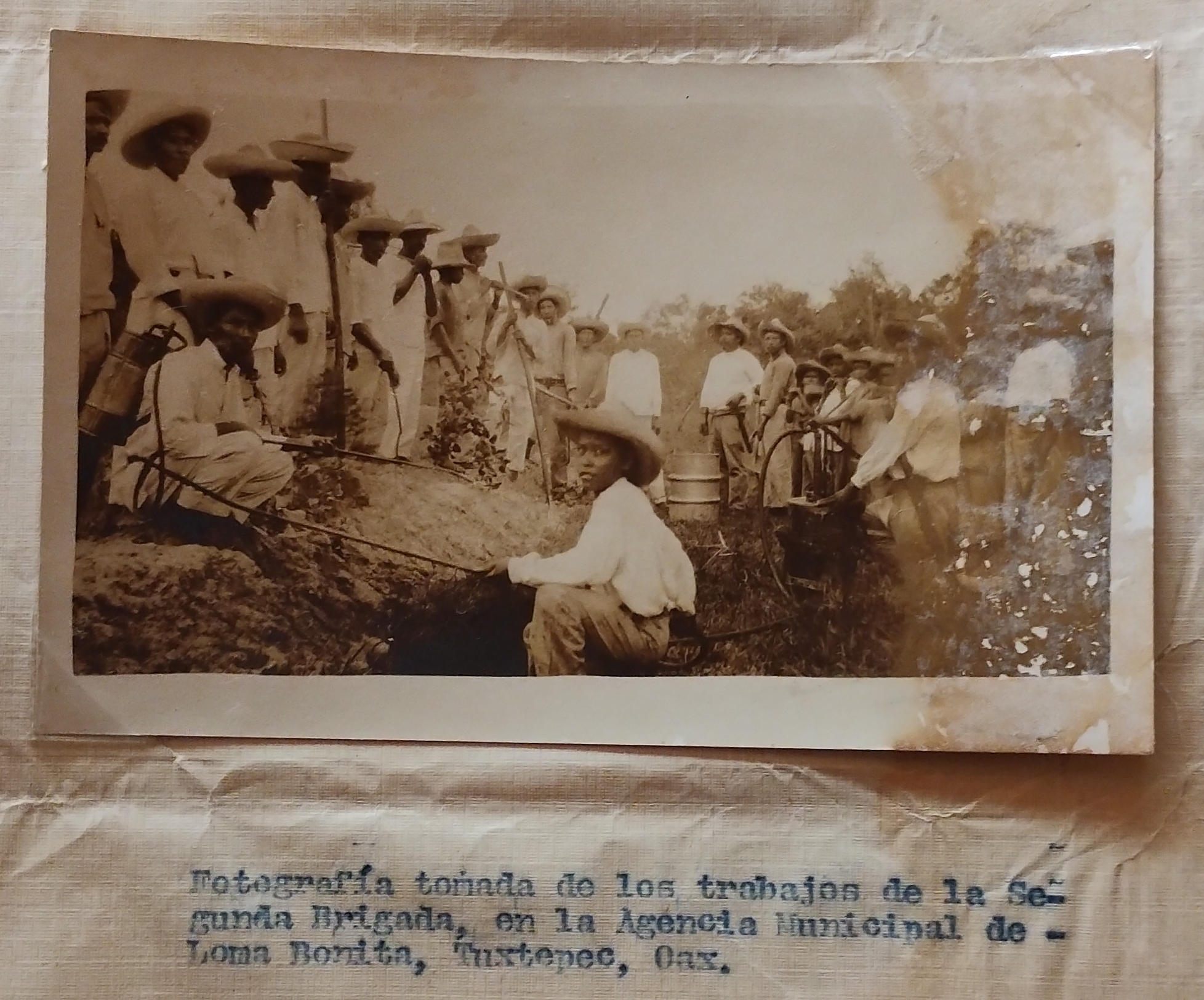

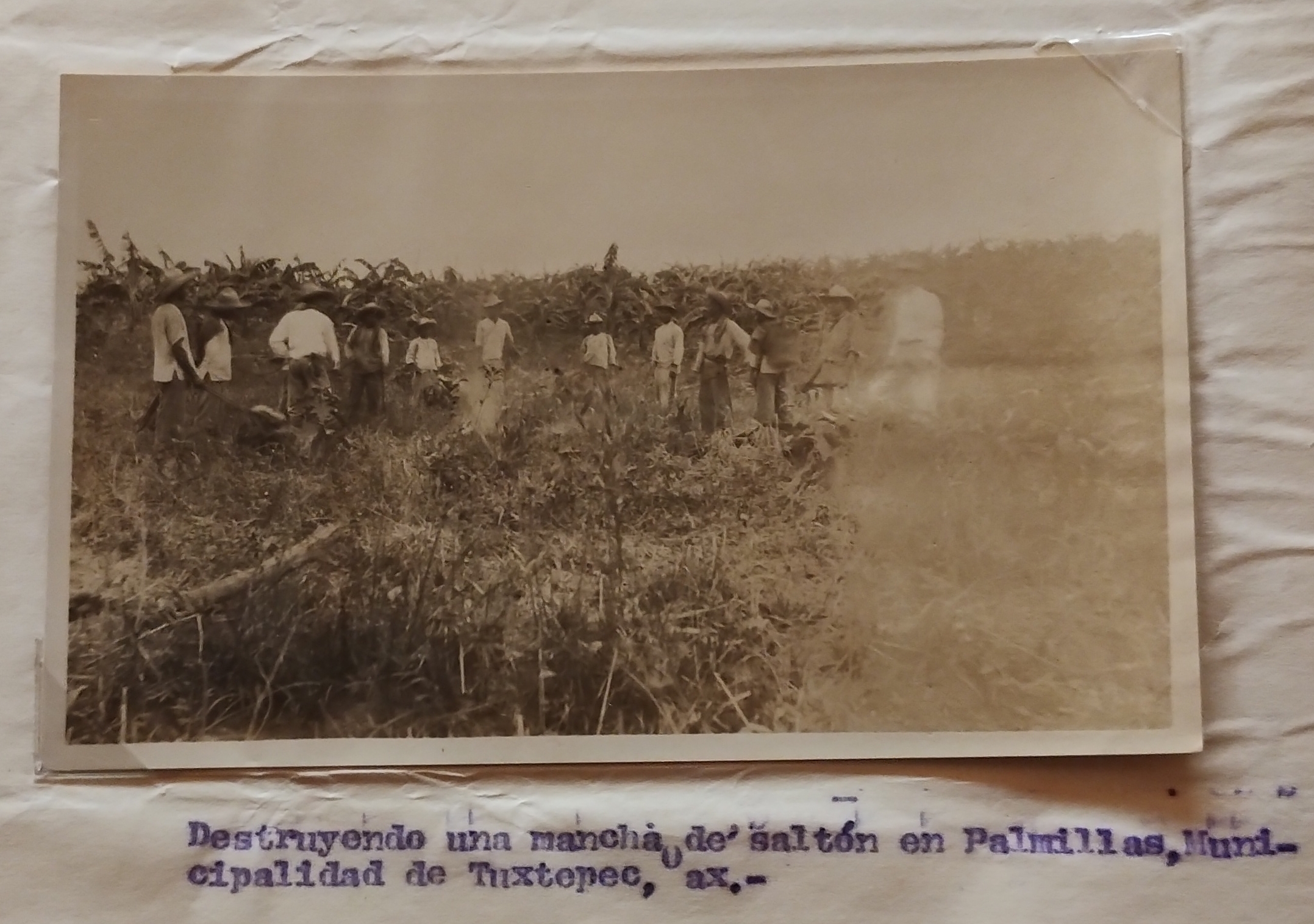

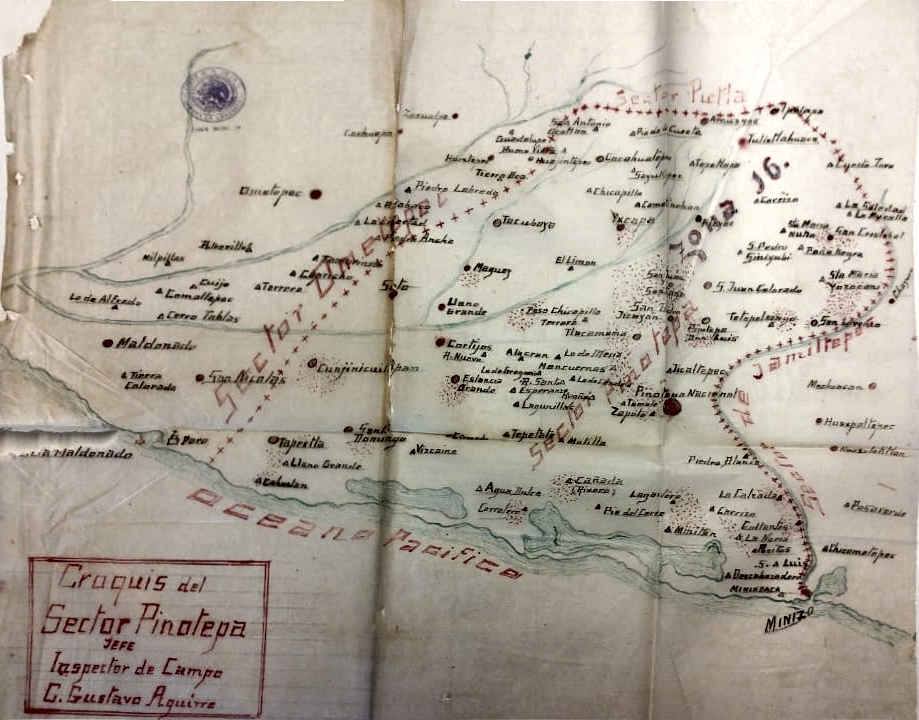

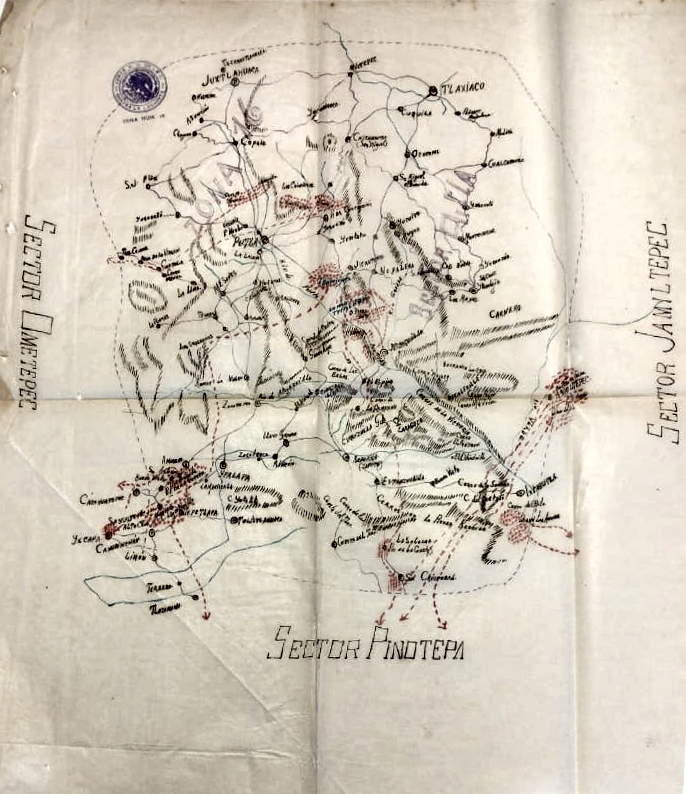

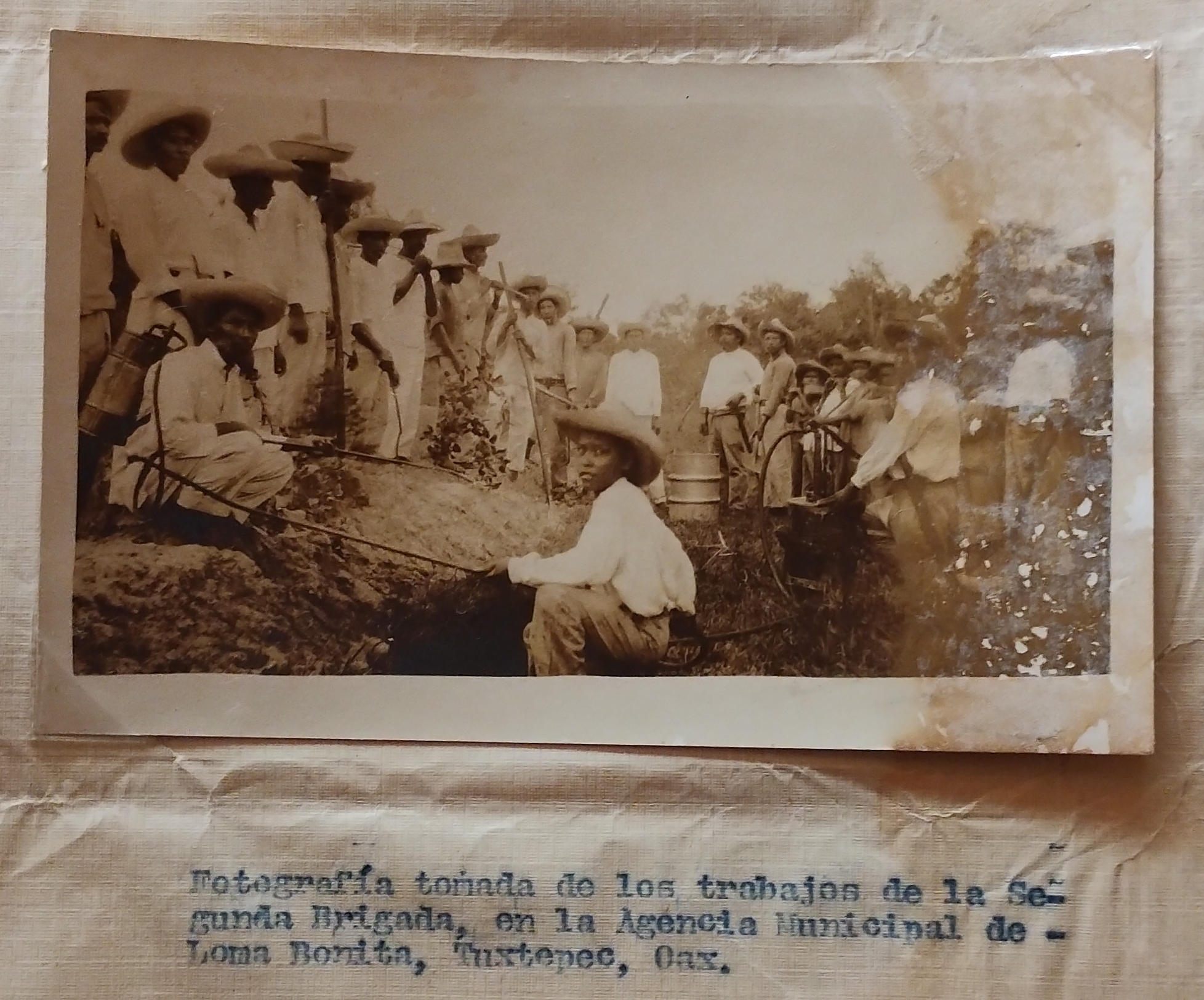

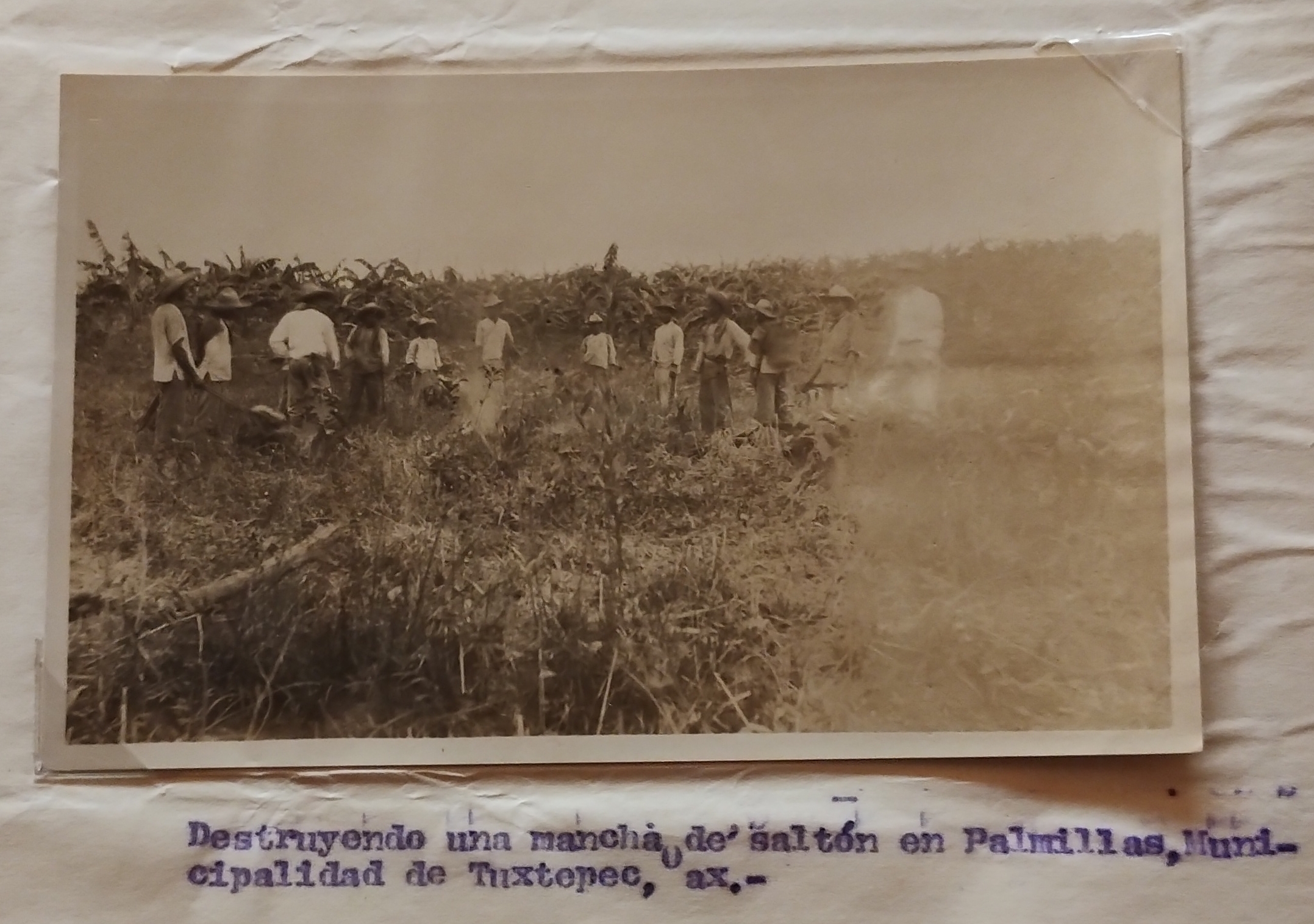

Oaxaca tuvo otra gran invasión de langostas en el año de 1925, es de destacar la gran participación de las juntas centrales y locales que se crearon para su combate y extinción. En uno de los informes emitidos por el Ing. José María Ortega, como jefe de la zona número siete, con residencia en Tuxtepec, da cuanta que para facilitar las actividades, se dividió en cuatro sectores, cada uno de ellos con su correspondiente Junta Regional: el sector número uno, comprendía toda la municipalidad de Tuxtepec y las de Jalacatepec, Chiltepec y Amapa, que destruyeron por el método de zanjeo, regulares cantidades de mosquito y de saltón; en la congregación de la Isleta perteneciente a la agencia del Hule, se exterminaron 95 kilogramos de mosquito; en Loma Bonita se destruyeron 65 kilos, empleándose una de las bombas lanza llamas Cálimax; el sector número dos, correspondía a Ojitlan, Soyaltepec, Ixcatlán, Jalapa de Díaz, Valle Nacional y Teposcolula, informó que la plaga fue destruida en un setenta por ciento; el sector número tres que conformaba el ex distrito de Villa Alta, se destruyeron 12 kilos de insectos; por último el sector cuatro correspondiente al ex distrito de Choapam, que no mando su informe. La mayor parte de los trabajos de destrucción realizado por estos sectores se practicó el método de zanjas y barreras de lámina, ahorrando así combustible.

Método de zanjeo.

Destruyendo una mancha de saltón en Palmillas.

.

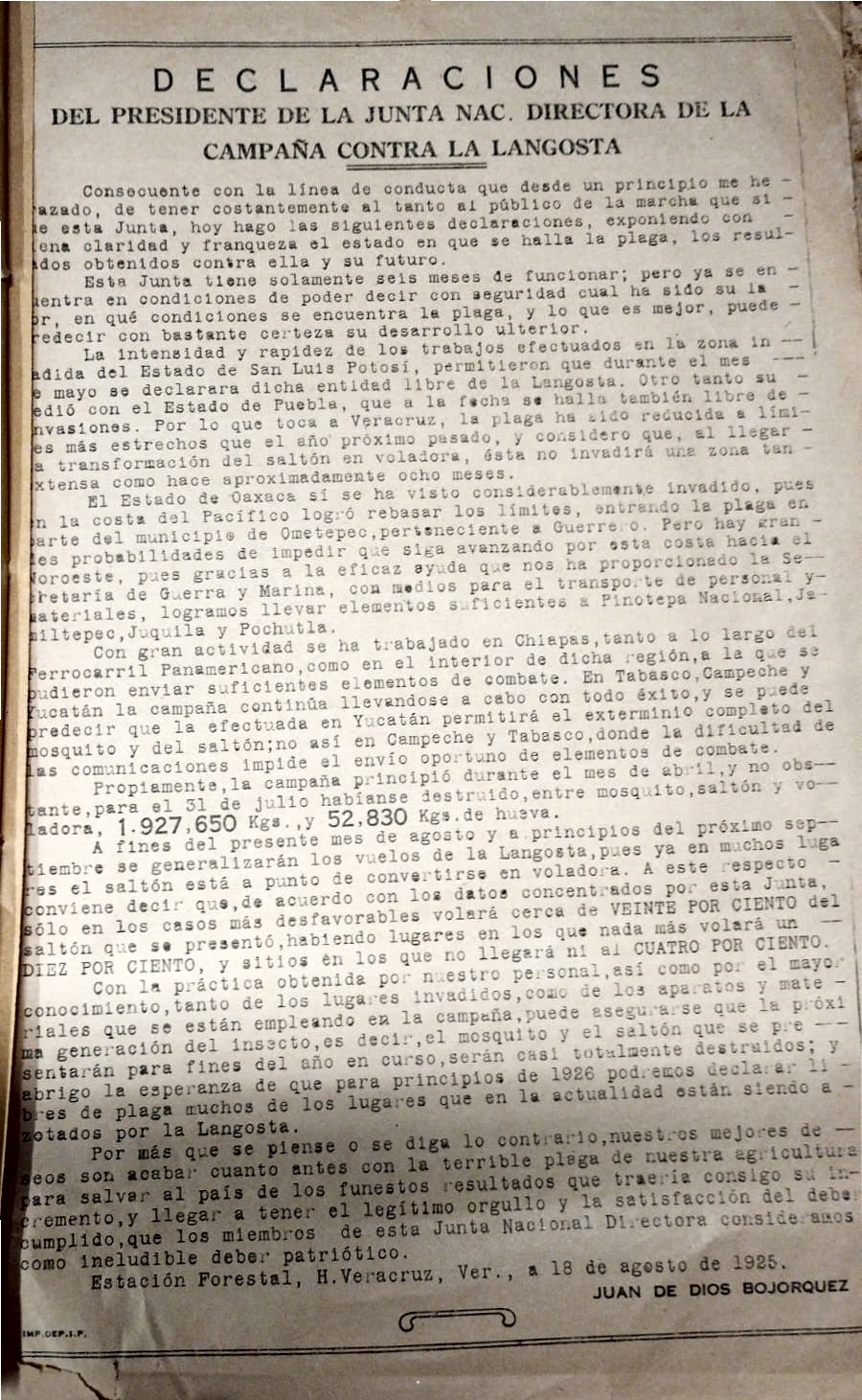

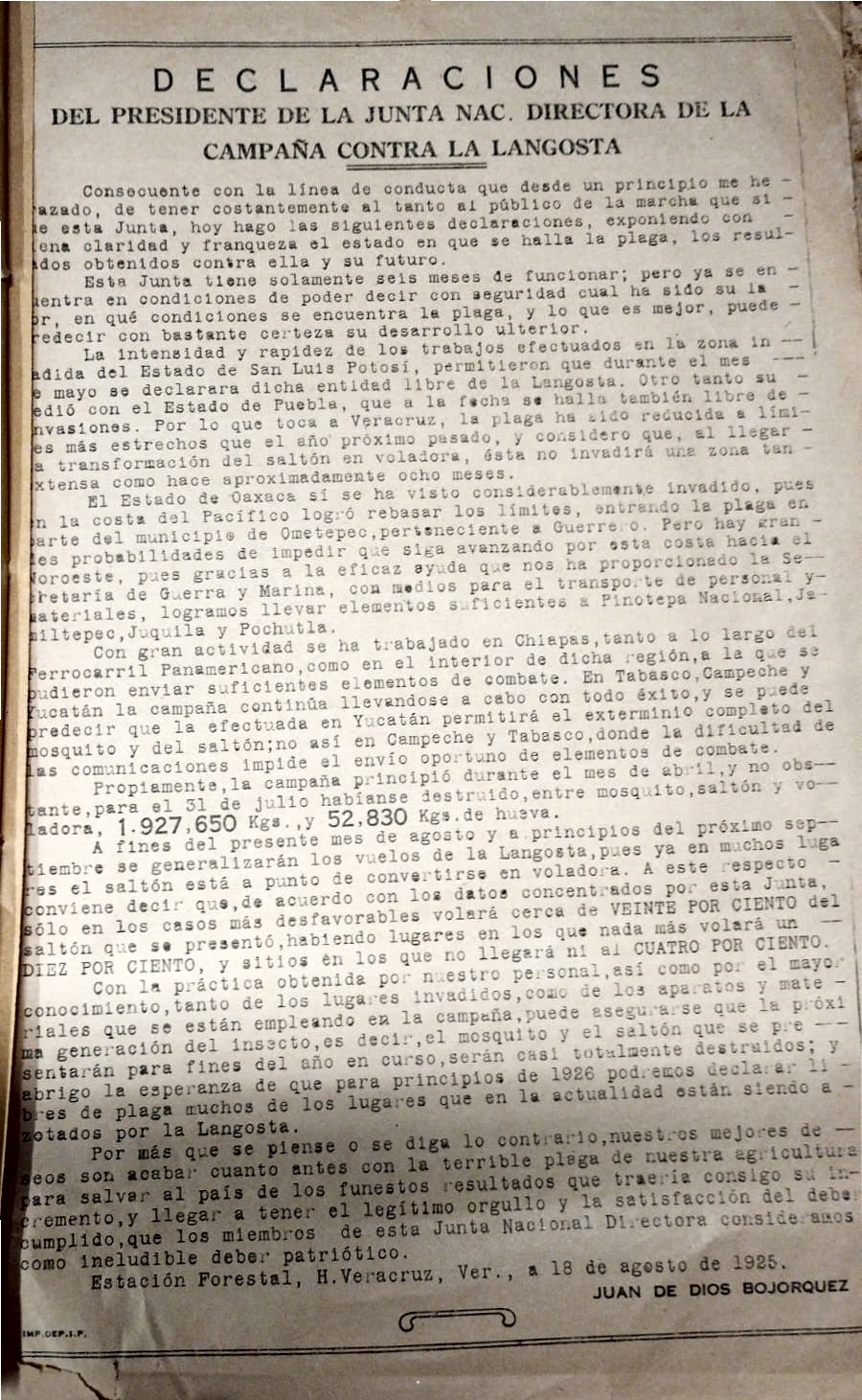

Para el mes de agosto, el presidente de la Junta Nacional Directora de la Campaña contra la Langosta, en una de sus declaraciones dice que el Estado de Oaxaca, se ha visto considarablente invadido, pues en la costa del Pacífico logro rebasar los límites, entrando la plaga en parte del municipio de Ometepec, perteneciente a Guerrero, pero hay grandes probabilidades de impedir que siga avanzando por esta costa al hacia el noroeste, gracias a la eficaz ayuda de la Secretaría de Guerra y Marina, con medios para transportar personal y material suficientes, se logró llevar a Pinotepa Nacional, Jamiltepec y Pochutla.

Declaración de la campaña contra la langosta.

En febrero de 1926, el jefe de la zona número 16 (Pinotepa Nacional), José C. Delgado informo haber desplegado toda su actividad en el combate de la plaga, ya que por estar sufriendo su última transformación, poco se podrá hacer en el mes de marzo, ya que por efecto del clima es difícil combatir a la voladora, del 1 de febrero al 28 de febrero se destruyeron (siete mil trecientos ochenta y dos kilos de mosquitos.

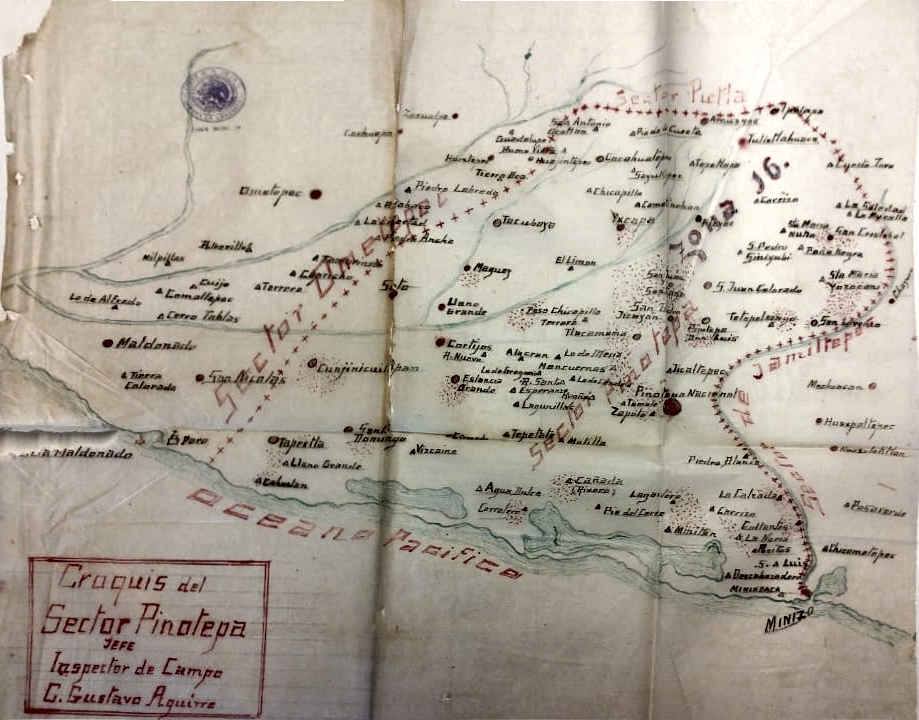

Croquis del sector de Pinotepa.

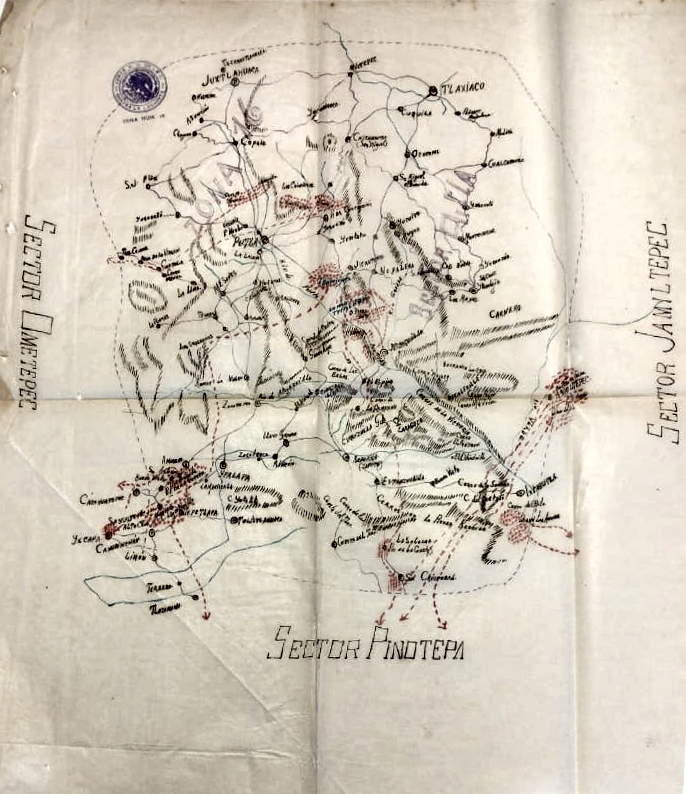

Mapa de sectores de Ometepec, Jamiltepec y Pinotepa.

.

El combate de estos insectos en las diferentes zonas del estado, fue una ardua labor, ya que no fue nada fácil, los encargados de zonas tuvieron que lidiar con algunas autoridades municipales y pobladores de algunas regiones por su apatía y desinterés, así que se tuvieron que tomar medidas y realizar sanciones económicas a todo aquel que no ayudara a combatir la plaga de la langosta, ya que las afectaciones eran de grandes magnitudes. Todos estos acontecimientos han quedado plasmados en los documentos que son fiel testimonios de sucesos importantes que han pasado a través del tiempo y que hoy en día pueden ser consultados en el Archivo Histórico Central del Archivo General del Estado de Oaxaca, fiel guardián del patrimonio documental de los oaxaqueños.

REGIÓN MIXTECA, CUNA DE HERMOSAS CIUDADES: HUAJUAPAN DE LEÓN Y HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.

Por Elizabeth Vásquez Cruz

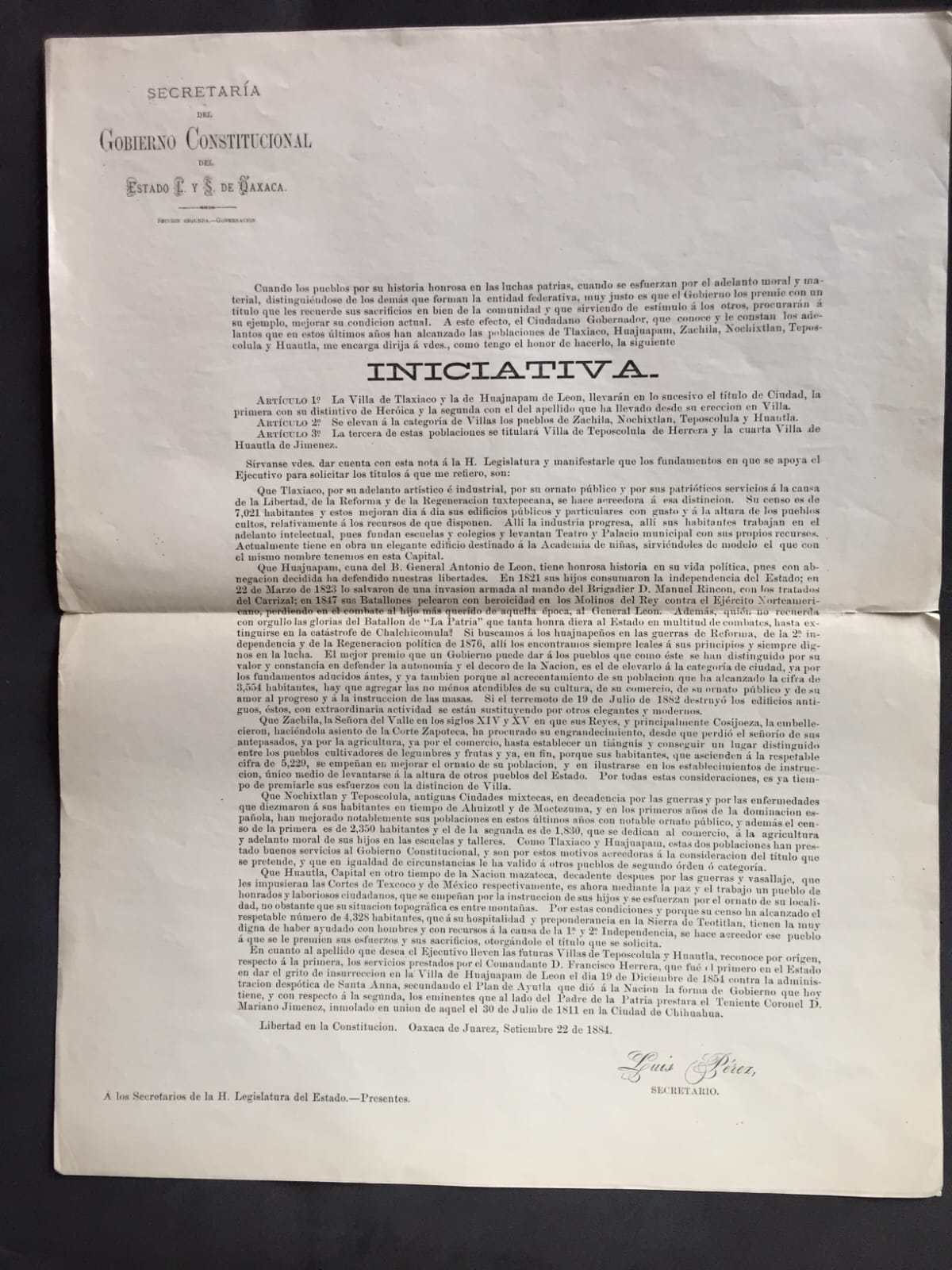

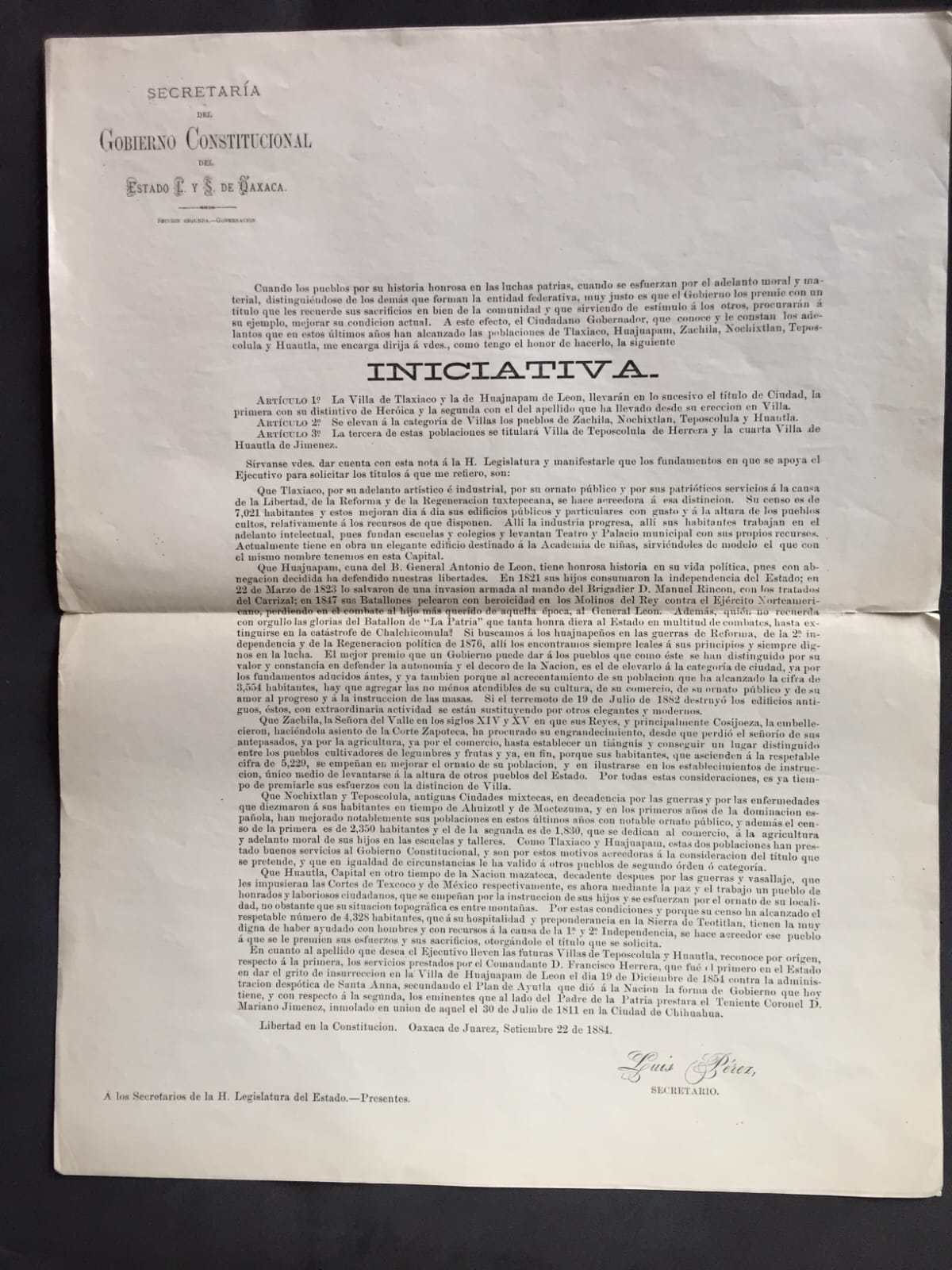

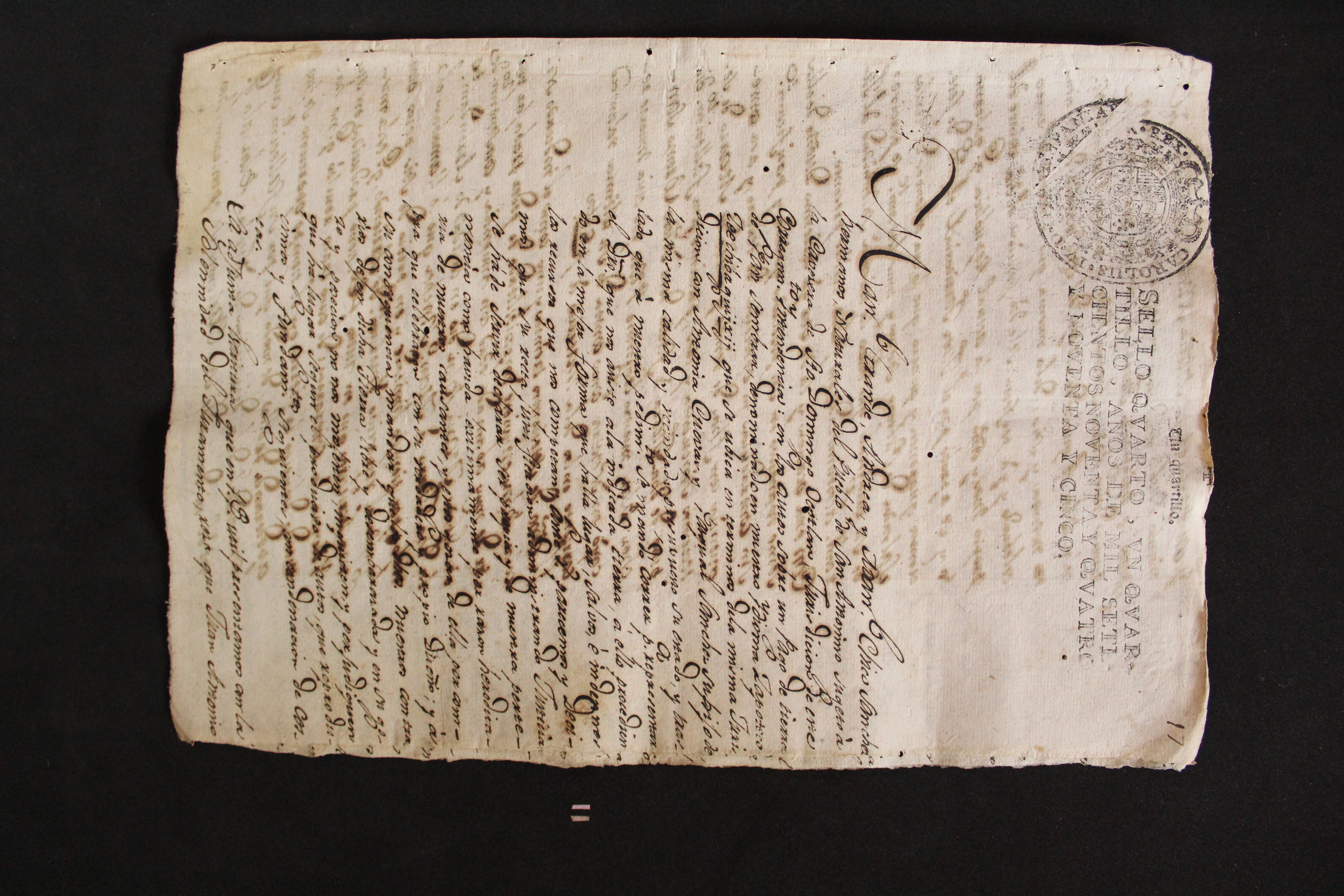

El Archivo General del Estado de Oaxaca resguarda en bóvedas de seguridad nombradas “repositorios”, invaluables documentos que cuentan la historia de nuestro hermoso estado de Oaxaca; tal es el caso de la Iniciativa de Ley presentada por el Gobernador Constitucional del Estado al Congreso del Estado en fecha 22 de septiembre de 1884, mediante la cual propone elevar a rango de ciudad las Villas de Tlaxiaco y Huajuapam de León entre otras, documento clasificado y resguardado en el expediente número 3, del Fondo: Gobierno, Sección: Congreso del Estado, Serie: Iniciativas de Ley.

Los fundamentos en los que se apoya el ejecutivo para solicitar los títulos de ciudad, se describen a continuación: “Cuando los pueblos por su historia honrosa en las luchas patrias, cuando se esfuerzan por el adelanto moral y ma¬terial, distinguiéndose de los demás que forman la entidad federativa, muy justo es que el Gobierno los premie con un título que les recuerde sus sacrificios en bien de la comunidad y que, sirviendo de estímulo a los otros, procurarán a su ejemplo, mejorar su condición actual”. La Villa de Tlaxiaco y Huajuapan de León llevarán en lo sucesivo el título de ciudad, la primera con su distintivo de heroica y la segunda con el apellido que ha llevado desde su erección en Villa.

Impreso de la Iniciativa de Ley presentada por el Gobernador Constitucional del Estado a la H. Legislatura del estado de Oaxaca, fechada en 22 de septiembre de 1884.

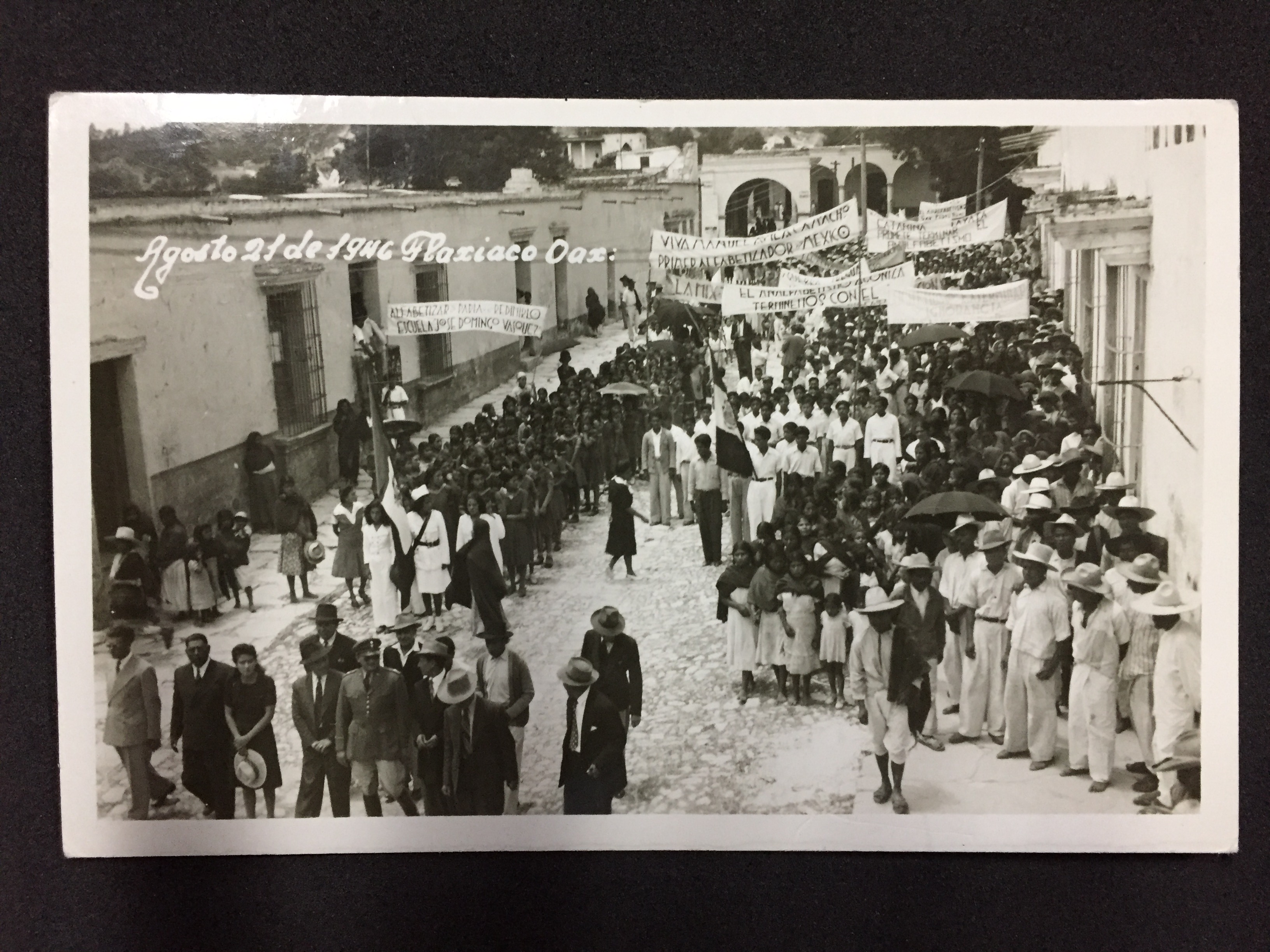

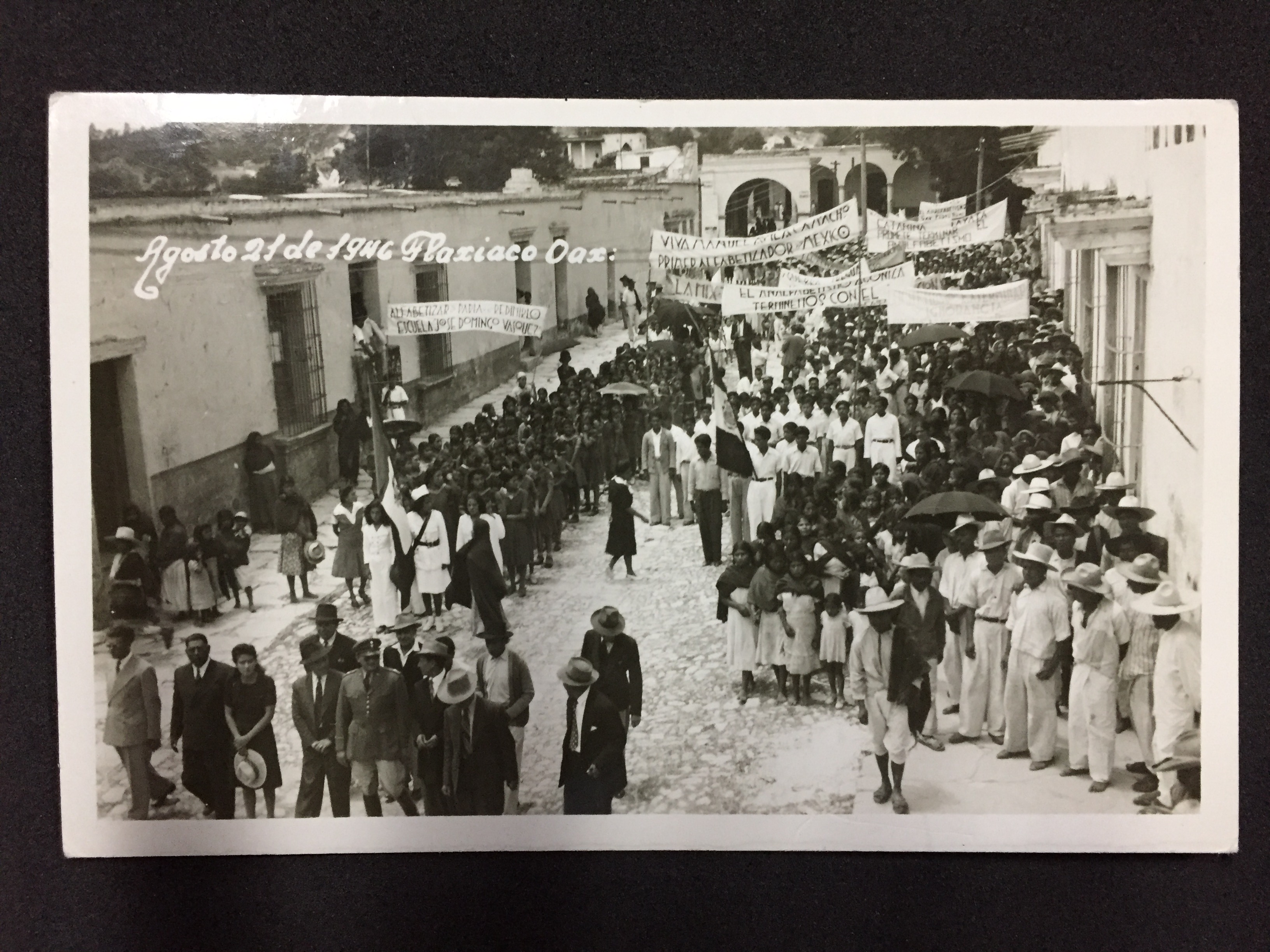

Tlaxiaco, Oax. A 21 de agosto de 1946. Manifestación de diversas comunidades de Tlaxiaco, participando en el segundo aniversario de la expedición de la ley que establece la campaña nacional contra analfabetismo.

.

Que Tlaxiaco, por su adelanto artístico e industrial, por su ornato público y por sus patrióticos servicios a la causa de la Libertad de la Reforma y de la Regeneración Tuxtepecana, se hace acreedora a esa distinción; su censo es de 7,021 habitantes y estos mejoran día a día sus edificios públicos y particulares con gusto y a la altura de los pueblos cultos, relativamente a los recursos de que disponen. Allí la industria progresa, allí sus habitantes trabajan en el adelanto intelectual, pues fundan escuelas y colegios y levantan Teatro y Palacio municipal con sus propios recursos. Actualmente tiene en obra un elegante edificio destinado a la Academia de niñas, sirviéndoles de modelo el que con el mismo nombre tenemos en esta Capital.

Que Huajuapam, cuna del B. General Antonio de León, tiene honrosa historia en su vida política, pues con abnegación decidida ha defendido nuestras libertades. En 1821 sus hijos consumaron la independencia del Estado; en 22 de marzo de 1823 lo salvaron de una invasión armada al mando del Brigadier D. Manuel Rincón, con los tratados del Carrizal; en 1847 sus Batallones pelearon con heroicidad en los Molinos del Rey contra el Ejército Norteamericano perdiendo en el cómbate al hijo más querido de aquella época, al General León. Además, quién no recuerda con orgullo las glorias del Batallón de “La Patria” que tanta honra diera al Estado en multitud de combates, hasta extinguirse en la catástrofe de Chalchicomula. Si buscamos a los huajuapeños en las guerras de Reforma, de la segunda independencia y de la Regeneración política de 1876, allí los encontramos siempre leales a sus principios y siempre dignos en la lucha. El mejor premio que un Gobierno puede dar a los pueblos que como éste se han distinguido por su valor y constancia en defender la autonomía y el decoro de la Nación, es el de elevarlo a la categoría de ciudad, ya por los fundamentos aducidos antes, y ya también porque al acrecentamiento de su población que ha alcanzado la cifra de 3,554 habitantes, hay que agregar las no menos atendibles de su cultura, de su comercio, de su ornato público y de su amor al progreso y a la instrucción de las masas. Si el terremoto de 19 de Julio de 1882 destruyó los edificios antiguos, éstos, con extraordinaria actividad se están sustituyendo por otros elegantes y modernos.

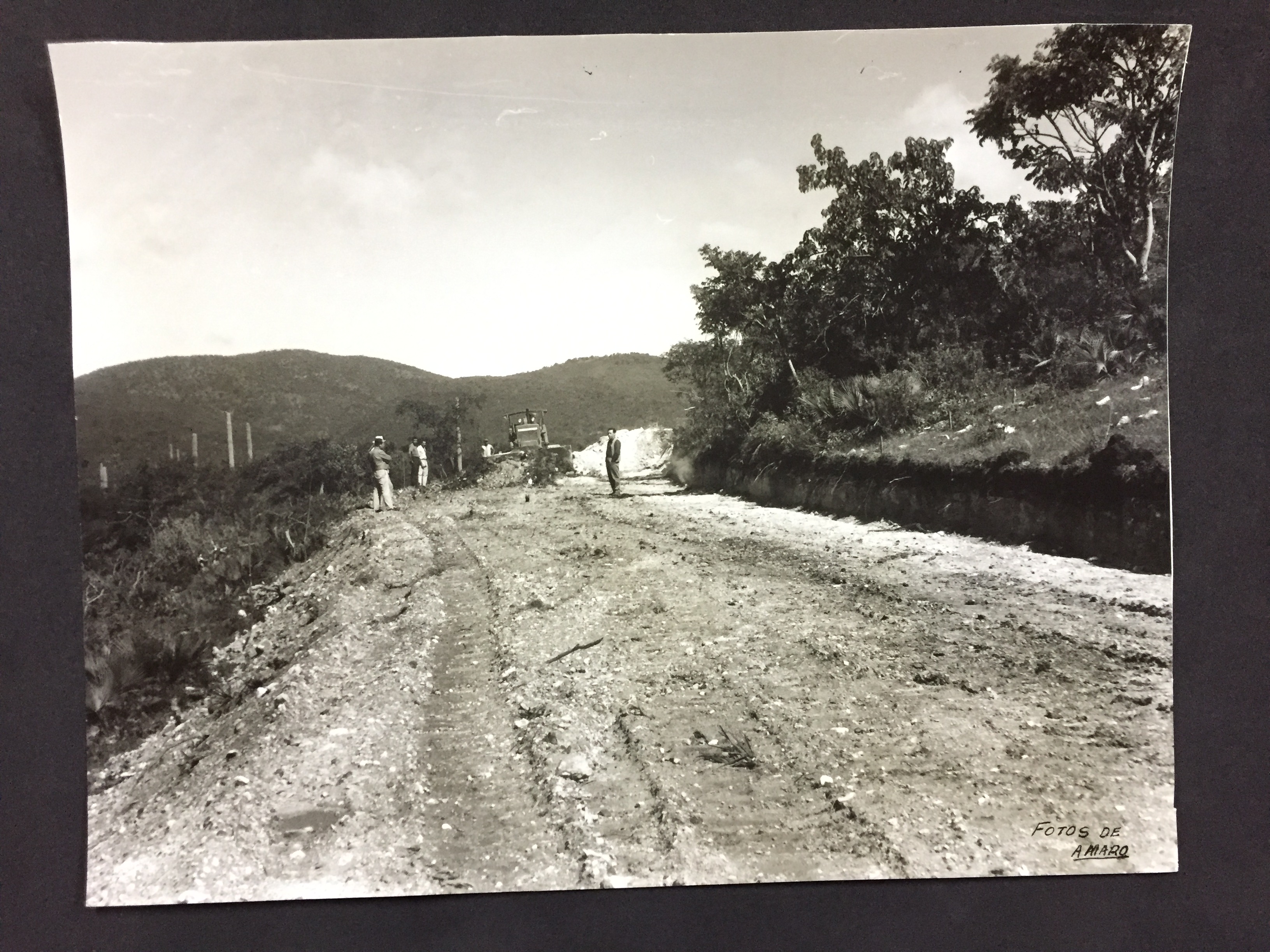

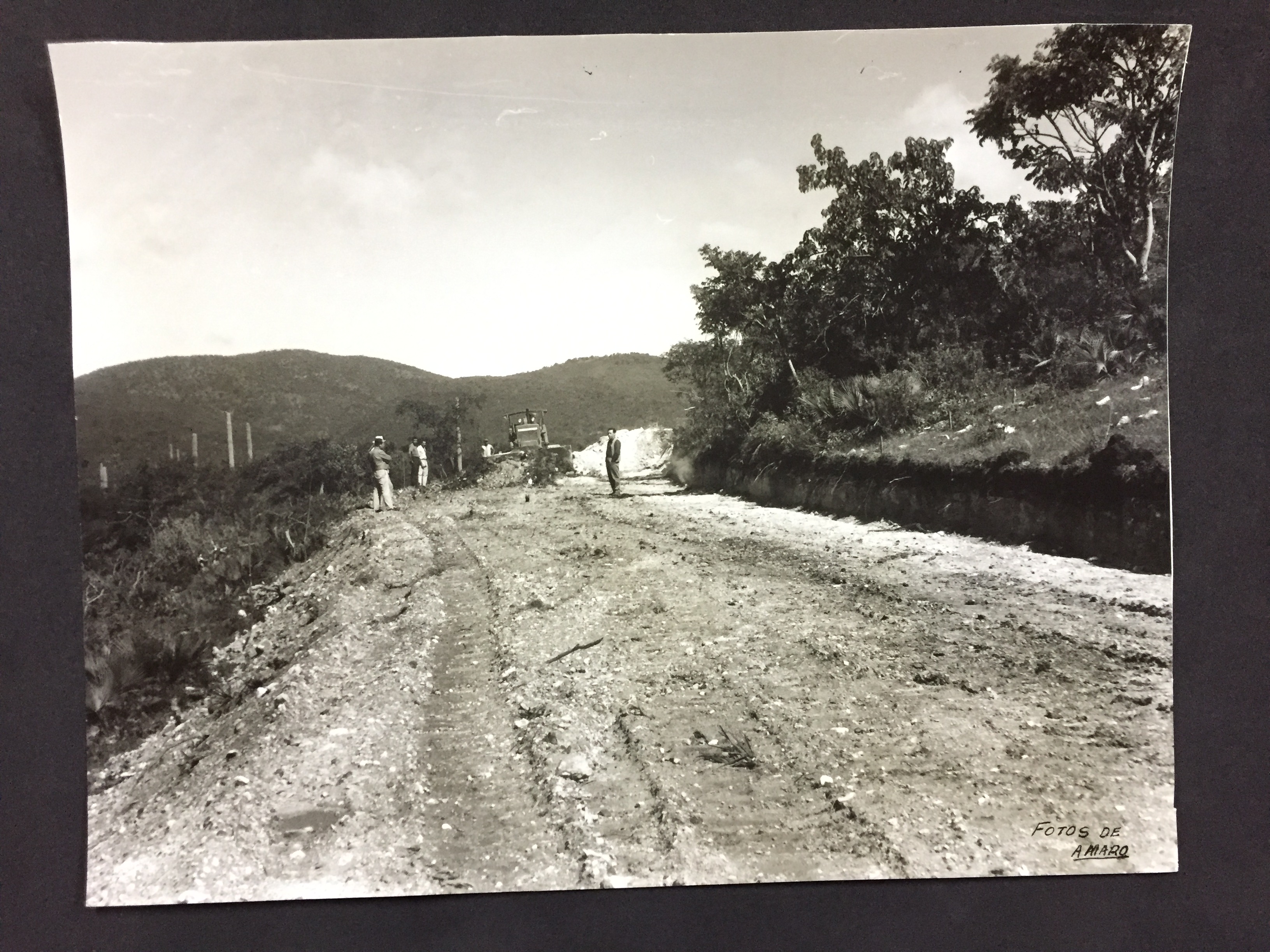

Huajuapan de León, Oaxaca, 1961. Construcción de la carretera Huajuapan de León -Tonalá, durante el periodo del Lic. Alfonso Pérez Gasga Gob. del Edo.

Estas dos ciudades llenas de una gran riqueza histórica, cultural y política, se encuentran inmersas en la Región Mixteca, una de las 8 regiones en las que se divide nuestra entidad federativa, mismas que marcaron gran parte de nuestra historia estatal y nacional, dando muestra escrita con uno de los pequeños fragmentos relevantes y que dan lugar a tan significativo reconocimiento.

Sin duda alguna, todas las actividades encaminadas a la correcta organización, debido resguardo y fácil acceso a los documentos históricos, garantizan el derecho de acceso a la información pública con el que cuenta todo ciudadano, es por ello que el Archivo Histórico Central del Archivo General del Estado de Oaxaca, te invita a que visites y consultes información que te sea útil para tu enriquecimiento intelectual, cultural, laboral, etc., será un encuentro emotivo con el tesoro documental que en él AGEO se resguarda.

VÁMONOS JUNTANDO TODOS, DISCO DE JAIME LUNA Y TROVA SERRANA.

Por Christian Gamaliel Martínez Robles.

Cuando hablamos de la música de la sierra norte de Oaxaca, es común que todas las referencias apunten a la música de viento, pues es en esta zona del estado donde se tiene una mayor presencia de bandas regionales, sin embargo, en la cuna del Benemérito de las Américas; San Pablo Guelatao, surgió a mediados de la década de los ochentas un proyecto musical llamado «Trova Serrana», agrupación impulsada por Jaime Luna, que se caracterizó por el enfoque musical y la temática en las letras de sus canciones, abordando como eje principal la comunalidad, proponiendo nuevas canciones infantiles y populares, e influenciando a los nuevos músicos que marcarían un antes y un después dentro de la escena musical en Oaxaca, entre ellos Lila Downs y Paul Cohen.

Un poco de historia.

Trova Serrana surgió en 1983, por iniciativa del pensador, antropólogo y cantautor Jaime Martínez Luna, quien para ese entonces ya había publicado su primer álbum solista titulado «Así es mi pueblo…», después de una intensa gira al interior del estado de Oaxaca y diversas presentaciones realizadas en Venezuela, para dar a conocer su primera producción discográfica, regresa a su natal San Pablo Guelatao, donde se reúne con los músicos Ángel García y Mario Paz, quienes le proponen comenzar a trabajar juntos, formando así Trova Serrana, su primer acto sucedió el 8 de diciembre, en la fiesta del pueblo de Santa María Yahuiche, Oaxaca, al poco tiempo se sucedieron presentaciones en radio y televisión, en varias comunidades dentro y fuera del estado de Oaxaca.

Vámonos Juntando Todos.

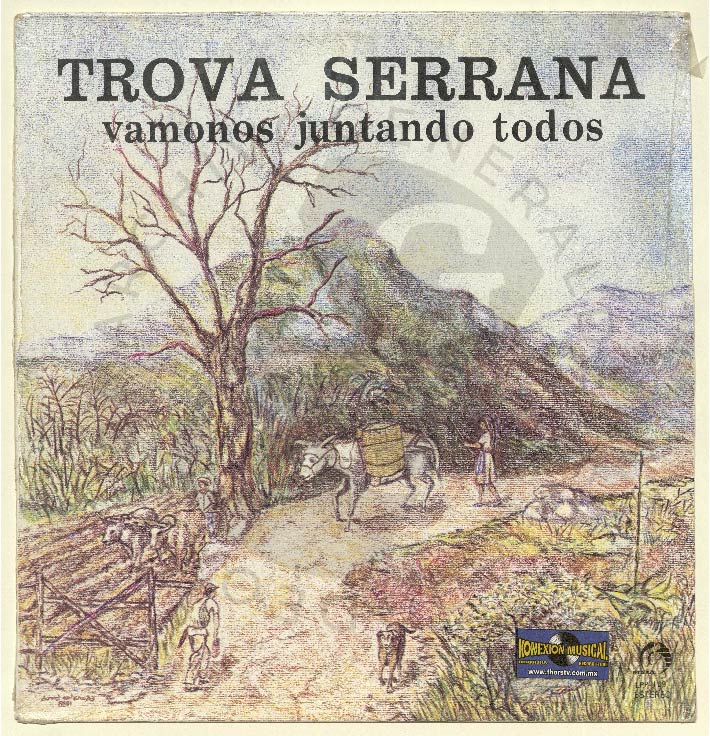

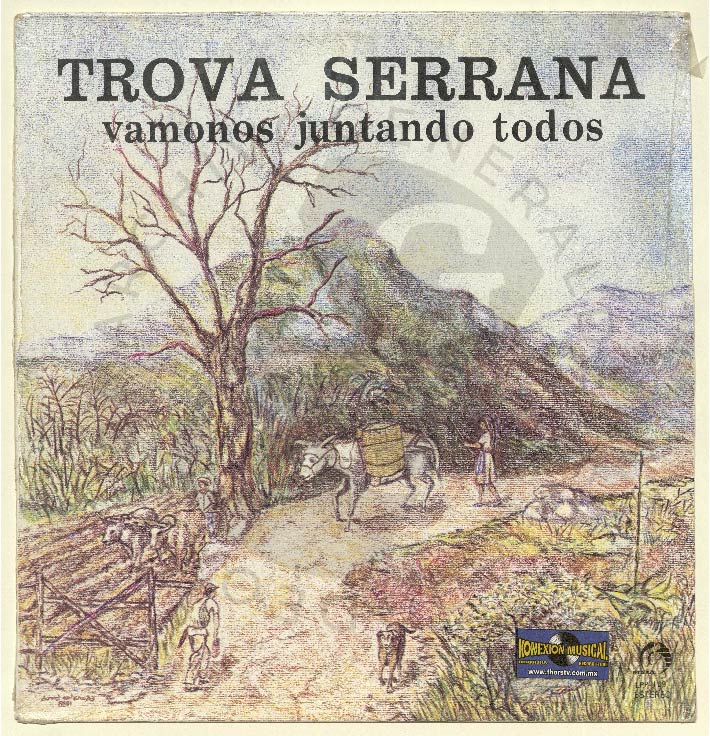

En 1988, Trova Serrana graba su primera obra fonográfica titulada «Vámonos Juntando Todos», se trata de un disco de larga duración (LP) editado bajo el sello discográfico «Discos Pentagrama», la portada y contraportada del disco esta ilustrada por el artista local Estanislao García, en la que representa a los campesinos, realizando actividades de autoconsumo de los pueblos. Respecto al contenido del disco se incluyen trece canciones, la gran mayoría de estas descriptivas, en el lado «A» del disco podemos escuchar las canciones: «Las hermosuras de mi ciudad», «De campesino a campesino», «La hierberita», «¿Con quién haré vida?», «El tequio» y «Cantata de Oaxaca», En el lado «B» de esta producción se incluyen las canciones: «La panadera», «Vámonos juntando todos», «El chinito», «Vuelve hermano mío», «El trovero», «La historia de mi compadre» y el tema de corte romántico «Mi amor por ti». En cuanto a las letras y música de todas las canciones, estas fueron compuestas por Jaime Luna, a excepción de la canción «Campesino a campesino», cuya letra fue resultado de la creación colectiva de campesinos mixtecos.

Portada del disco «Vámonos Juntando Todos» de Trova Serrana.

Los músicos.

La producción resulta interesante por el bagaje de los participantes en ella, los músicos Baltazar Velasco, de la costa chica de Oaxaca y Gustavo López, del Istmo de Tehuantepec, participan con voz y guitarra en la canción «Cantata de Oaxaca», la cantante, compositora y escritora Silvia María, de Ocotlán de Morelos, participa como corista en el tema «De campesino a campesino», además participan los reconocidos músicos oaxaqueños Gil Felipe Gutiérrez, tresillo y guitarra; Alfonso Rojo, Percusiones; Joaquín López, guitarra y sintetizador; Guillermo Porras, teclado; Jesús Hernández, timbales; Fernando Nataren y Alejandro Villanueva, bajo eléctrico; Eloy Figueroa y Cesar Reyes, violines, así como también participa el saxofonista neoyorkino Paul Cohen (fallecido este año) y quien conocería a Lila Downs, en una de las presentaciones de Trova Serrana, donde la artista oaxaqueña fue invitada a cantar, iniciándose así, uno de los proyectos musicales más exitosos del estado de Oaxaca.

Disco Lado «B», «Vámonos Juntando Todos» de Trova Serrana.

Por último, es importante resaltar que la obra fonográfica «Vámonos juntando todos» de Trova Serrana, está resguardada en el Archivo Histórico Central del Archivo General del Estado de Oaxaca, dentro de la colección Jorge Álvarez Fuentes, y que puede ser consultada por las y los melómanos y personas interesadas en conocer el acervo musical del AGEO, donde se está llevando el proyecto de digitalización a formato WAV y MP3 de los LPS, esto con la finalidad de asegurar la preservación del patrimonio documental sonoro de los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Los invitamos a consultar nuestros fondos y colecciones documentales, para conocer un poco más de la historia de nuestra prestigiosa entidad.

Marbete del lado «A».

RESCATE DE UNA FUENTE DOCUMENTAL HISTÓRICA: DOCUMENTOS DE SAN ANDRÉS LAGUNAS, TEPOSCOLULA

Por Nancy Pérez Bielma

A través de las fuentes documentales históricas puedes viajar en el tiempo, visitar el pasado y adquirir conocimientos, pues en ellas se resguardan evidencias vivas de una vida pasada, que en la mayoría de las ocasiones es una marca de hechos históricos de suma importancia, un parteaguas en el pasado que puede llegar a perdurar hasta nuestra actualidad, permitiendo adentrarse en el pasado para concientizar en el presente y construir un futuro.

El paso del tiempo a través de los documentos históricos, que se generan en los diferentes municipios del estado de Oaxaca, ha dejado evidencias de sucesos transcendentales, a los cuales se han enfrentado las generaciones pasadas, que ahora se encuentran inmortalizados en documentos y que son transmitidos de generación en generación, contienen una riqueza incalculable de valor patrimonial, entre ellos se encuentran incluidos fotografías, libros, periódicos, litografías, microfilms, lienzos, mapas y planos, entre otros, que plasman actos de carácter social, cultural, económico, territorial, jurídico, político, recreativo y hasta de discrepancias.

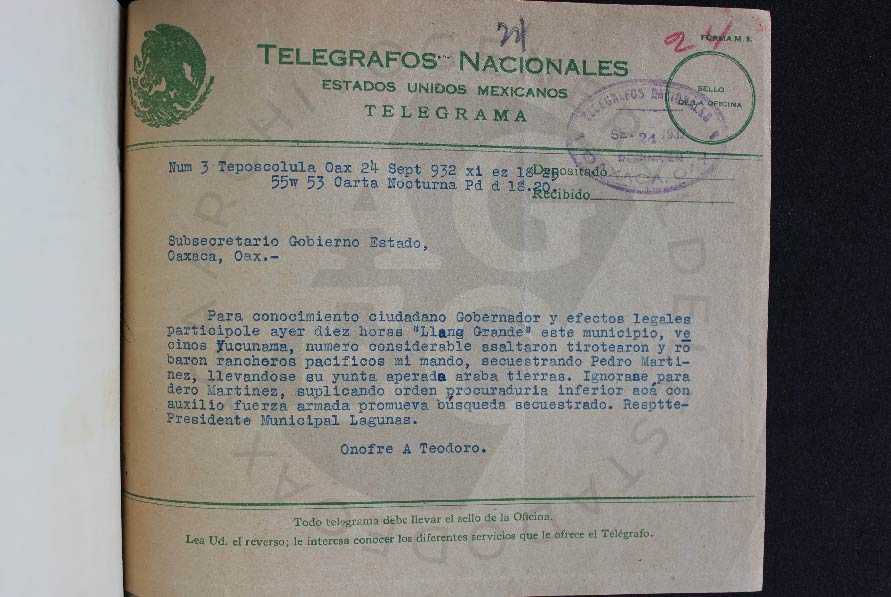

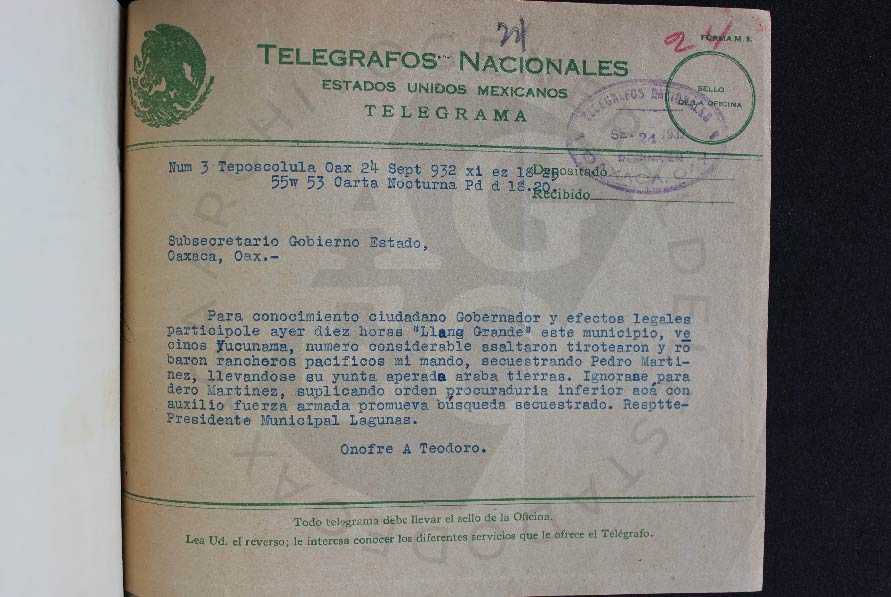

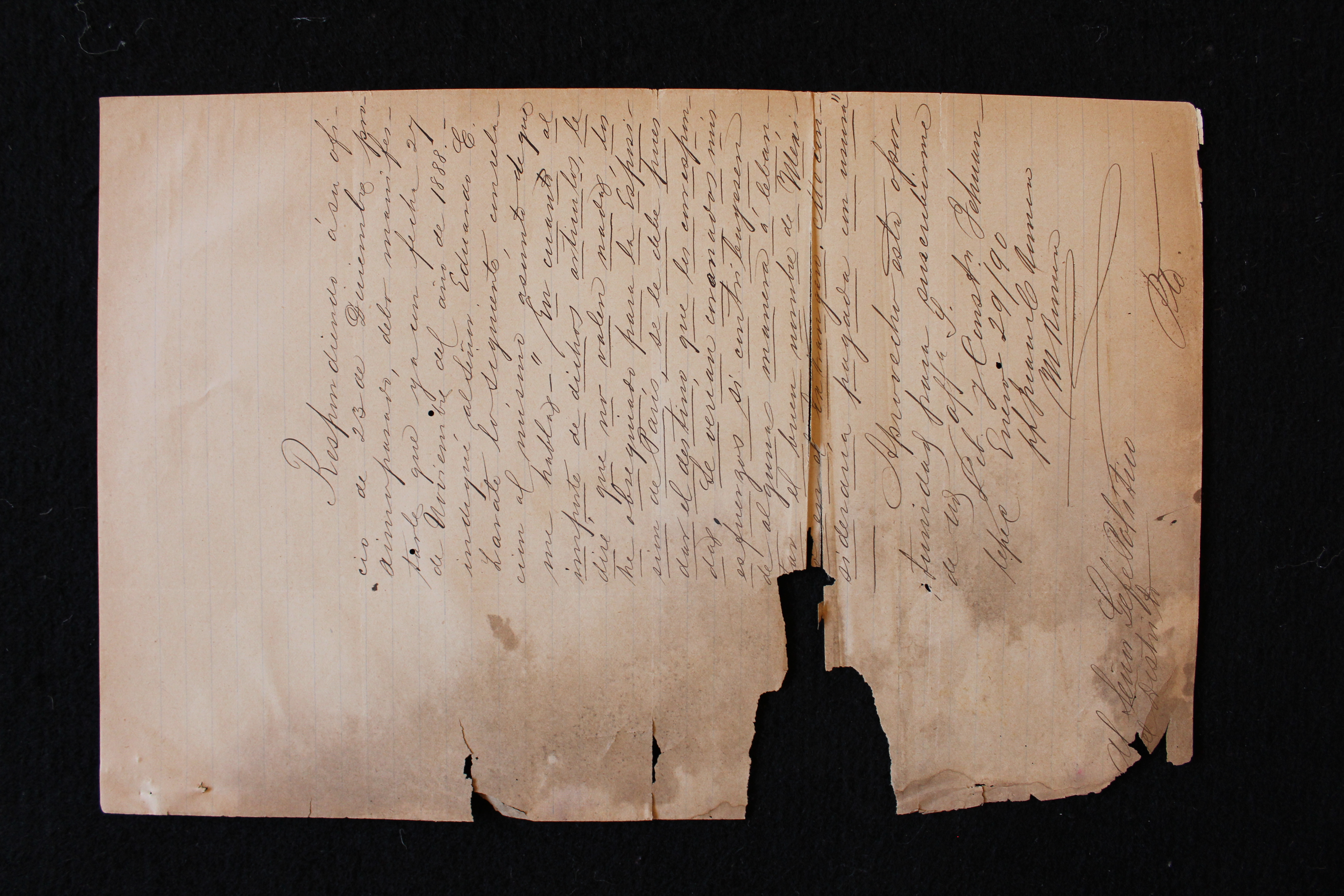

Telegrama referente al secuestro de Pedro Martínez

Los expedientes sobre tierras de San Andrés Lagunas, Teposcolula, Oaxaca, evidencian el conflicto de colindancia con la comunidad vecina de San Pedro Mártir Yucumana, de la cual se sabe por pobladores hubo perdida de muchas vidas, en el expediente Fondo: Histórico I. Asuntos Agrarios III. 558 (leg.39) Exp. 6, podemos consultar un telegrama del presidente municipal de San Andrés Lagunas el C. Onofre A. Teodoro, con fecha del 24 de septiembre de 1932, dirigido al Subsecretario de Gobierno del Estado para dar conocimiento que en el paraje de la misma comunidad llamado “Llano grande” vecinos de San Pedro Mártir Yucunama, tirotearon y robaron además de secuestrar a su paisano el C. Pedro Martínez, que se encontraba trabajando arando sus tierras, suplicando la intervención de la Procuraduría para la búsqueda y auxilio del secuestrado.

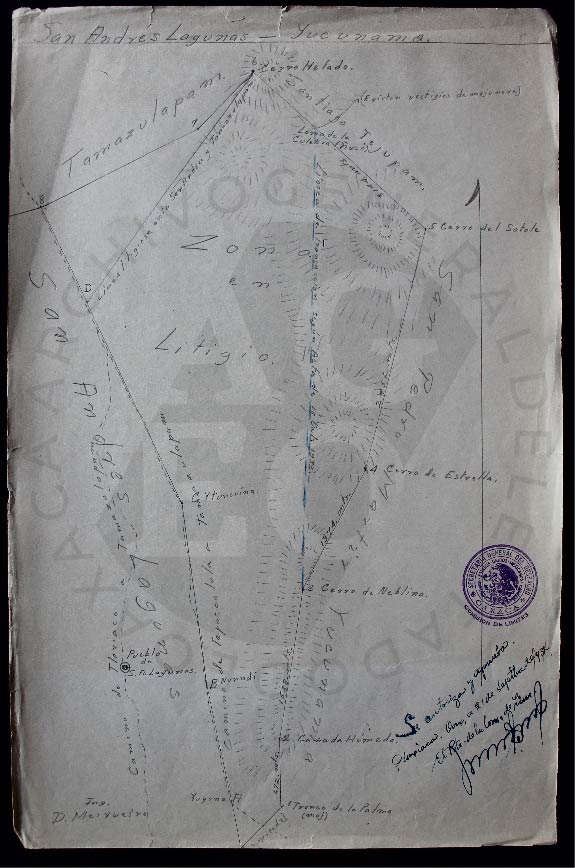

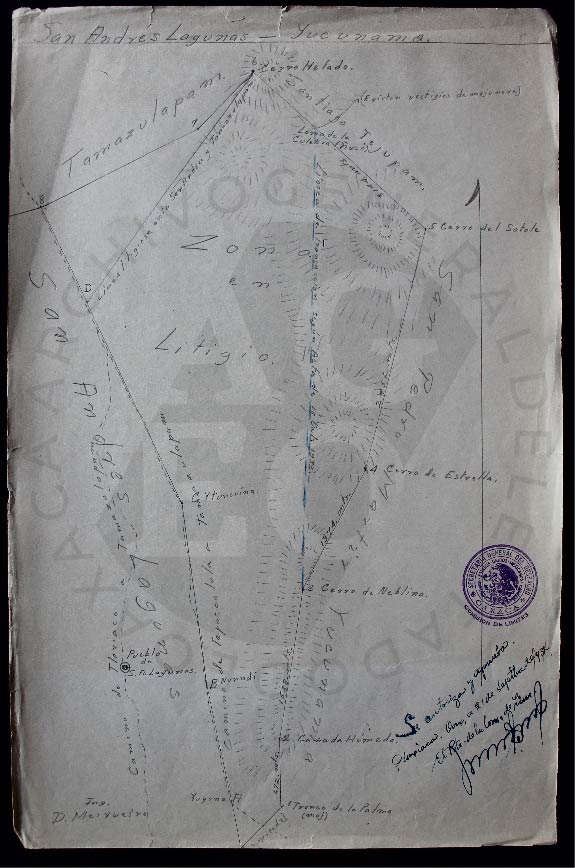

División territorial de San Andrés Lagunas y San Pedro Mártir Yucunama, 21 de Sept. 1934

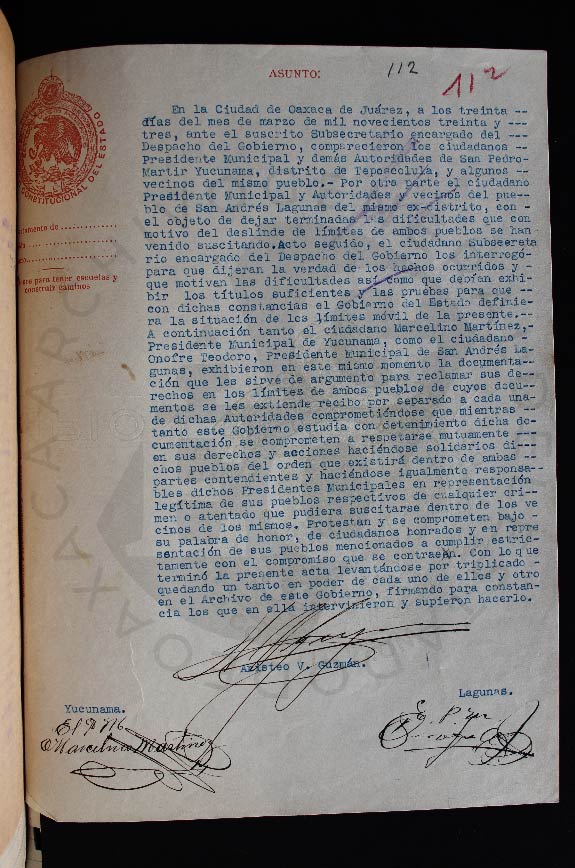

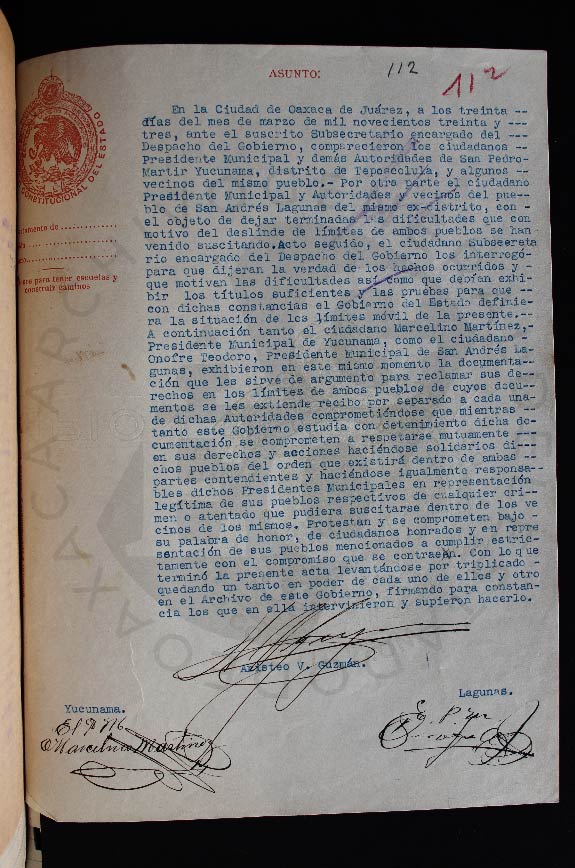

Diligencias de límites de tierras 30 de marzo de 1933

.

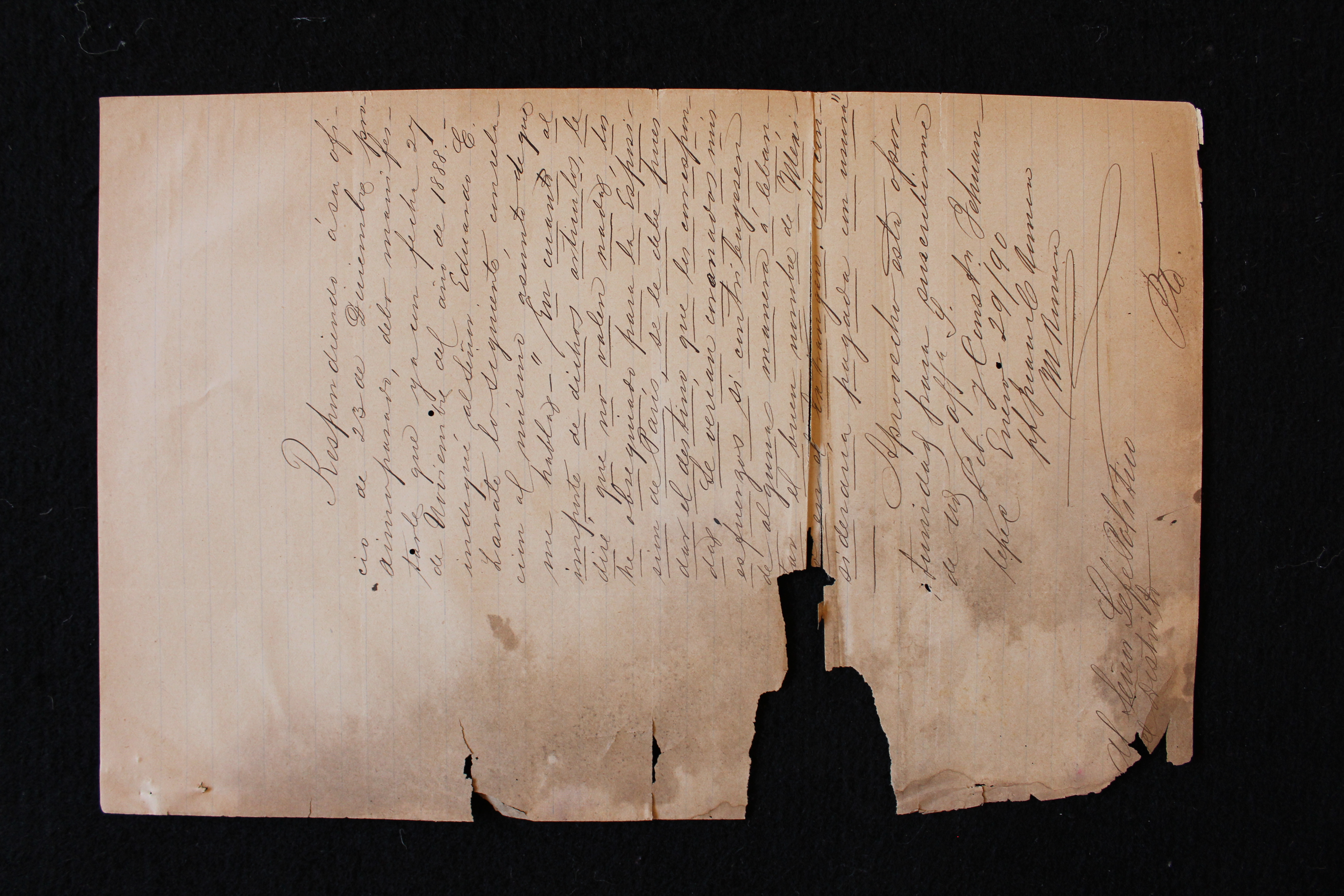

Un telegrama con fecha del día siguiente, es decir el 25 de septiembre de 1932 dirigido al mismo, menciona la aprensión en la cárcel de Teposcolula del Presidente y Alcalde Constitucional de San Andrés Lagunas, el C. Onofre Teodoro y Juan Guzmán, acusados de ser culpables del secuestro del C. Marcelino San Pablo, ciudadano originario de San Pedro Mártir Yucunama, firmando como presidente encargado de Lagunas, el C. Celso Peralta, pidiendo esclarecer los hechos. Esta situación de enfrentamientos e intercambios de telégrafos se repiten y describen un ambiente de confrontaciones a mano armada. Fue hasta el 14 de octubre de 1933, en donde se lee un telegrama dirigido al Gobernador Anastasio García Toledo, celebrando un pacto de amistad entre ambos pueblos enviado por ambos Presidentes municipales, y nueve meses después, en julio 6 de 1934 solicitan al gobierno Constitucional del Estado, un ingeniero para el trazo de los límites, lo cual posiblemente seria la resolución del conflicto.

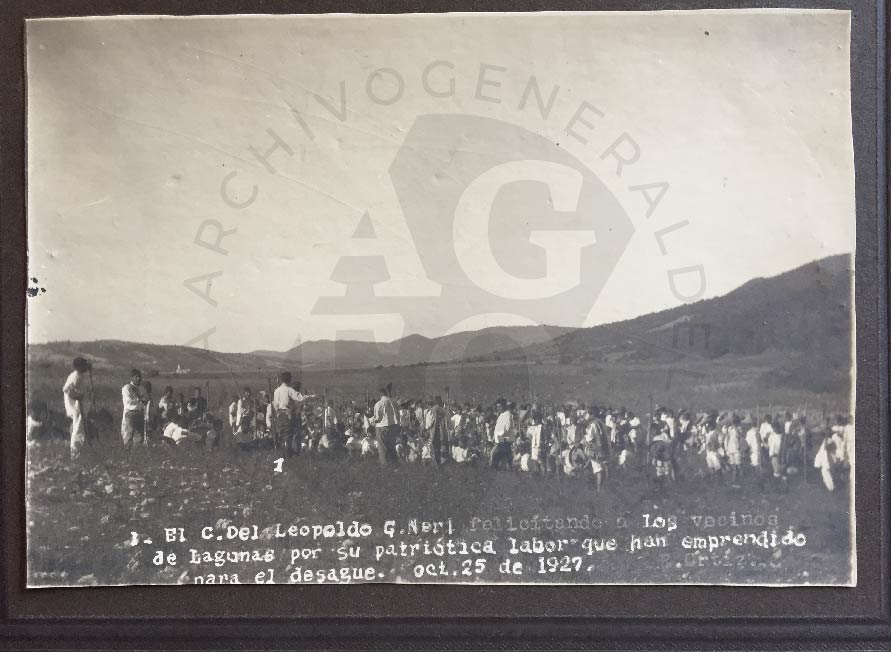

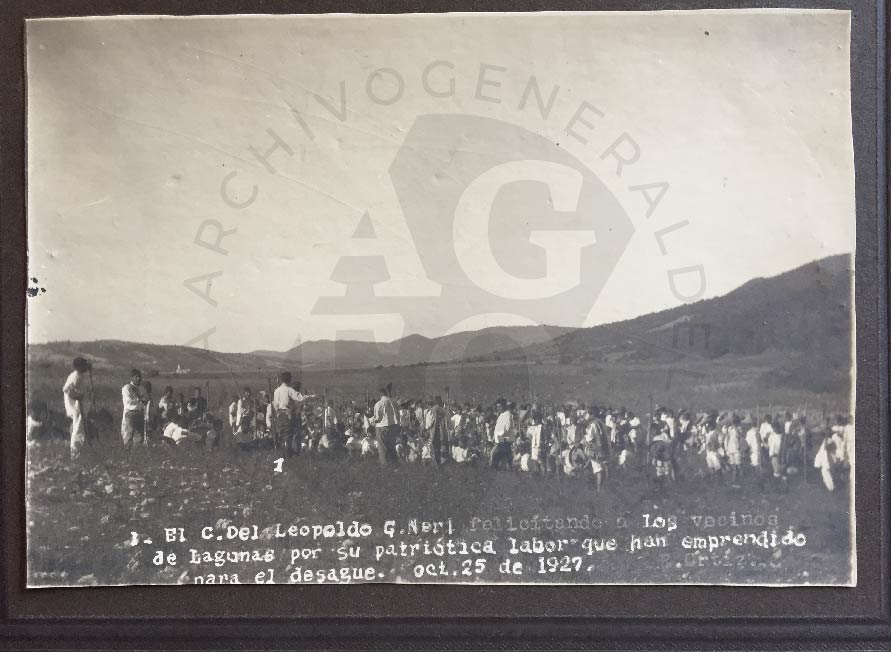

Esta sociedad mixteca cuenta un sin número de situaciones y transformaciones que ha atravesado y dejado huellas hasta el día de hoy. Su nombre recuerda sus extensas lagunas que anteriormente inundaban su territorio. Sin embargo, el 25 de octubre de 1927 pobladores organizados, y por sus propios medios realizan un desagüe, que actualmente se puede observar bajo el nombre de «zanjón» el cual atraviesa de manera abrupta la meseta de dicha comunidad.

Desagüe del canal en San Andrés Lagunas, 25 de Octubre de 1927

Historias plasmadas en documentos que hacen recordar, descifrar el presente, y tomar conciencia del futuro, la toma de decisiones que quizá trazaron el presente de esta y muchas comunidades más, es la mayor muestra de la importancia de conocer y preservar los documentos históricos. Todos estos documentos y muchos más se encuentran en el Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO), documentos históricos de las siete regiones del estado de Oaxaca y sus municipios, y están disponibles para su consulta del público en general, así mismo se cuenta con los servicios de digitalización, captura de imagen, capacitaciones y asesorías referentes a los archivos de trámite, concentración e histórico, visitas guiadas, recorridos escolares, usos de los espacios. Con fecha 06 de noviembre el AGEO dio a conocer el proyecto de “Tequios por la memoria” en donde podrán organizar y participar los municipios que tengan documentos históricos previos a 1980 y con el programa “Memoria de los Archivos-Archivos de la Memoria” en colaboración con el Archivo General de la Nación, se está realizando el diagnóstico de los Archivos Municipales, para conocer las necesidades y problemáticas existentes en los Municipios, que obstaculizan la organización, resguardo, preservación, conservación y consulta de su patrimonio documental.

Referencia:

Fondo: Asuntos agrarios, serie no. III

Legajo: 39

Expediente: 6

Año: 1914

Fojas: 196

Lugar: San Andrés Lagunas, Teposcolula

Fondo: Gobierno

Sección: Obras Públicas

Serie: Correspondencia

Año: 1927

Caja: 3418

Expediente: 4

MONUMENTOS A JUÁREZ, EN “EL LLANO” Y EN EL CERRO DEL FORTÍN DE LA CIUDAD DE OAXACA

Por Itzel Guadalupe Solano Zárate

Dentro del Archivo Histórico del Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO), se encuentran en el patrimonio documental un sinfín de expedientes sobre diferentes sucesos del pasado e historia de Oaxaca, en las siguientes líneas les comparto uno referente al fondo Gobierno, donde podemos hallar información de obras públicas que se realizaron y aun se preservan en la ciudad de Oaxaca, en esta ocasión, sobre dos estatuas del Benemérito de las Américas, Lic. Benito Juárez, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad.

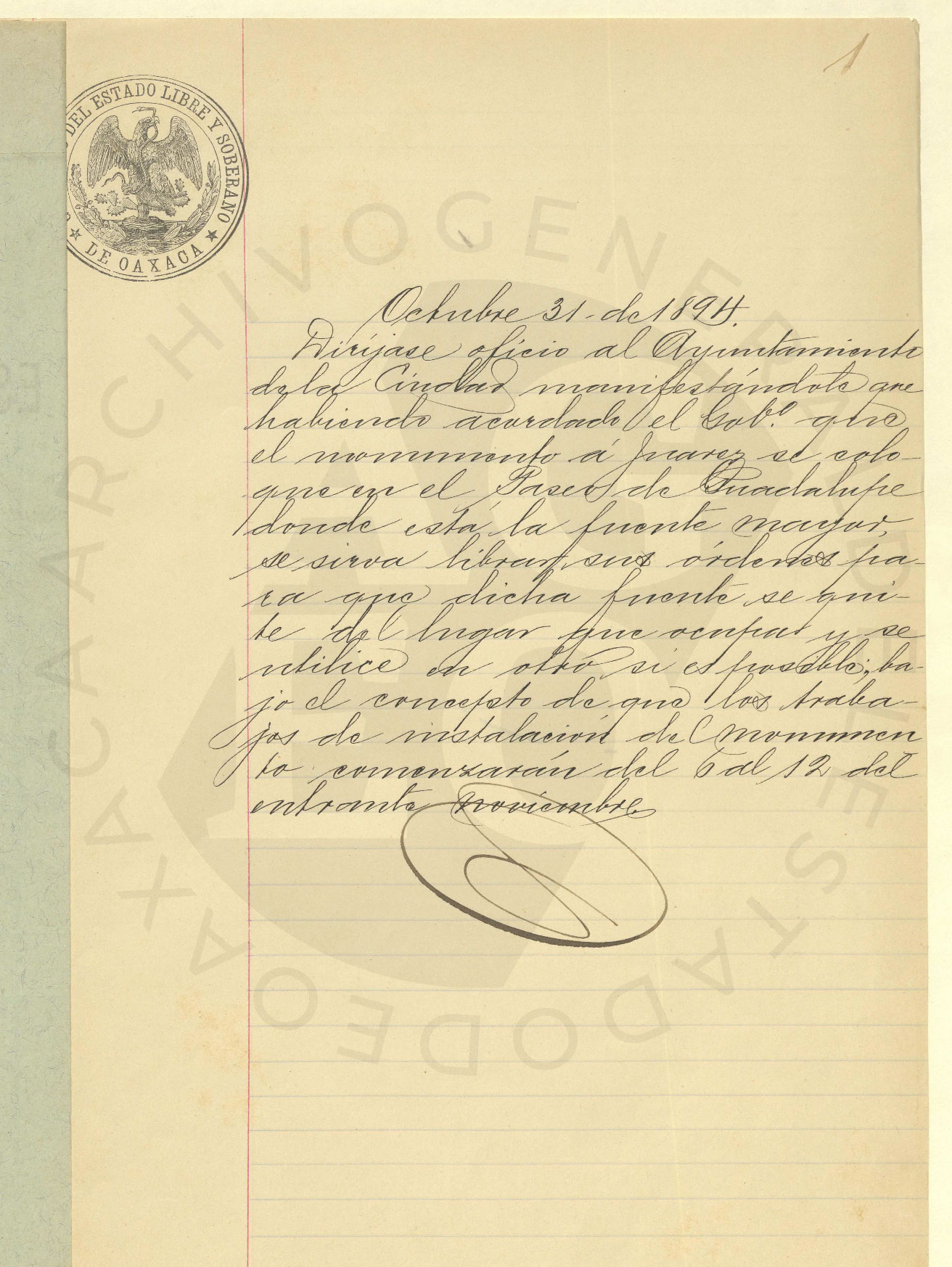

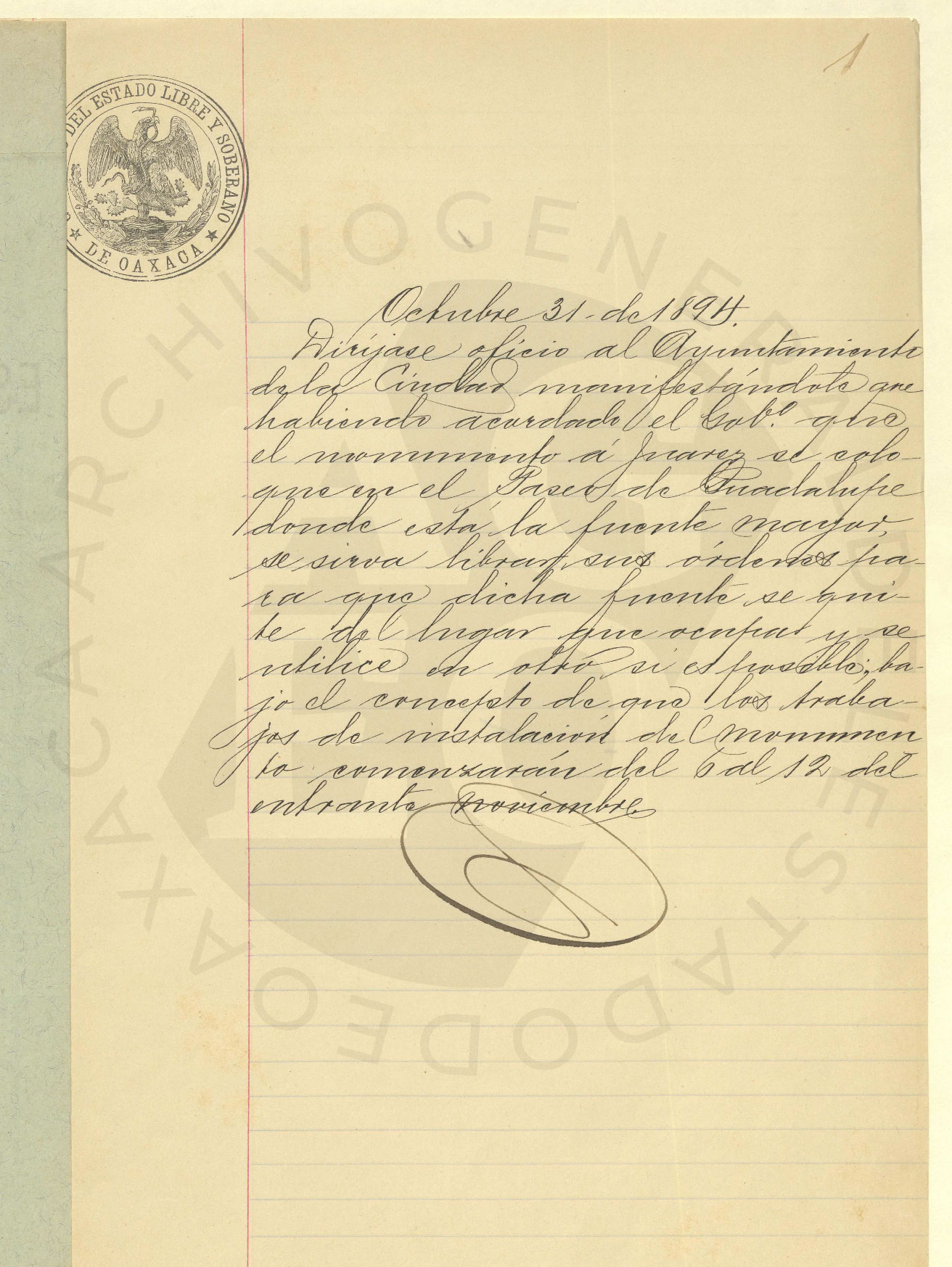

Oficio del acuerdo para la colocación de la estatua de Lic. Benito Juárez en el Llano.

EL primer monumento lo podemos encontrar en el Parque Paseo Juárez “El Llano”, antes llamado Paseo de Guadalupe, en el expediente de la sección Obras Públicas, serie correspondencia encontramos redactado un proyecto que comenzó en noviembre de 1894, donde autorizan que la estatua de Lic. Benito Juárez, se colocara en el paseo Guadalupe, en donde se encontraba ubicada la fuente Mayor, fuente de Morelos y esta fuera removida y reubicada, al jardín Labastida, donde se encuentra actualmente. En esta estatua podemos apreciar al Benemérito, mostrando la bandera mexicana en una mano y a sus pies una corona imperial que representa la derrota del segundo Imperio Mexicano, el estilo de su pedestal es neo-aztequista, inspirada en la arquitectura mesoamericana y detalles que aluden a los relieves de Mitla.

Estatua de Juárez en el Parque Paseo Juárez, hoy el Llano.

Monumento Lic. Benito Juárez en el Cerro del Fortín – Oaxaca Carretera Panamericana.

.

El segundo monumento lo podemos encontrar en el Cerro del Fortín, antes también conocido como cerro de Zaragoza. El expediente está en la sección Obras Públicas, serie Proyectos; el Ingeniero del Estado, solicita el 22 de noviembre de 1905, en el acuerdo de la sección 1ª, “La inauguración de un monumento coronado con la estatua del Benemérito D. Benito Juárez”, el cual era uno de los números considerados dentro del programa de las fiestas del centenario, que organizo la delegación Oaxaqueña. De acuerdo con el gobierno, esta estatua se encontraba situada en la Estación del Ferrocarril del sur de la ciudad, y debido a que ya contaban con una estatua en “El llano” y considerando que como era de grandes proporciones, de poca fidelidad en el parecido y de escasos méritos artísticos, era conveniente colocarla a la entrada de la ciudad, en la parte alta de lo que ahora conocemos como Cerro del Fortín, con la intención también, de que cuando los viajeros desembarcaran del tren, lo primero que vieran en el horizonte, fuera la majestuosa estatua en la entrada de la población; dicho proyecto se solventaría con un recurso que donó la Federación al Estado.

Acuerdo sección 1ª para Inauguración de monumento a Juárez y su traslado al Cerro del Fortín

Nota N.º 127 – Presupuesto de la colocación de estatua a Juárez en el Cerro del Fortín, pedestal y camino – 1905

.

Es de gran interés el saber que en cada uno de los documentos preservados en este Archivo, podemos encontrar datos importantes, como los presentes, proceso e importe destinados para llevar a cabo la colocación del monumento en el Cerro del Fortín. El secretario de Gobierno, como colaborador del proyecto mencionado anteriormente, redacto en la nota N.º 127, (Foto 5) que para poder realizar el proyecto, se tenían que realizar dos proyectos más que fueron estudiados; la elaboración de un pedestal para poder colocar la estatua y la construcción de un camino peatonal que después podría convertirse en un camino carretero; en el cual para suavizar las pendientes, se intercalarían tramos de escaleras y al mismo tiempo se dejaran preparada la siembra de árboles que lo bordearían. El costo para poder realizar el traslado fue no mayor a $2,000.00, la construcción del pedestal y su colocación se estimó en $3,500.00 y la construcción del camino un costo aproximado de $3,000.00.

Para el 24 de noviembre, el Gobernador ya había aprobado la construcción del pedestal para la colocación de la estatua del Benemérito, autorizando así también los presupuestos que se redactaron en la nota N.º 127. Para la construcción de la rampa el gobierno solicitó al General en jefe de la 8ª zona militar, escoltas necesarias para la custodia de los reos de la Cárcel pública de la ciudad, ya que ellos serían quienes trabajarían en dicho proyecto, para dar acceso a al cerro del fortín donde colocaron la estatua del Benemérito, la cual tuvo una favorable respuesta del General en jefe de la zona militar.

En la actualidad, aun podemos apreciar estos dos monumentos en los espacios donde fueron colocados, y ahora, gracias a la consulta de los archivos, enterarnos de cómo se proyectó su construcción y cómo terminaron en el lugar que ocupan hoy en día. Si te interesa conocer más del tema o de algunas otras obras publicas realizadas en la ciudad de Oaxaca, puedes consultar esta información en el Archivo Histórico Central del AGEO.

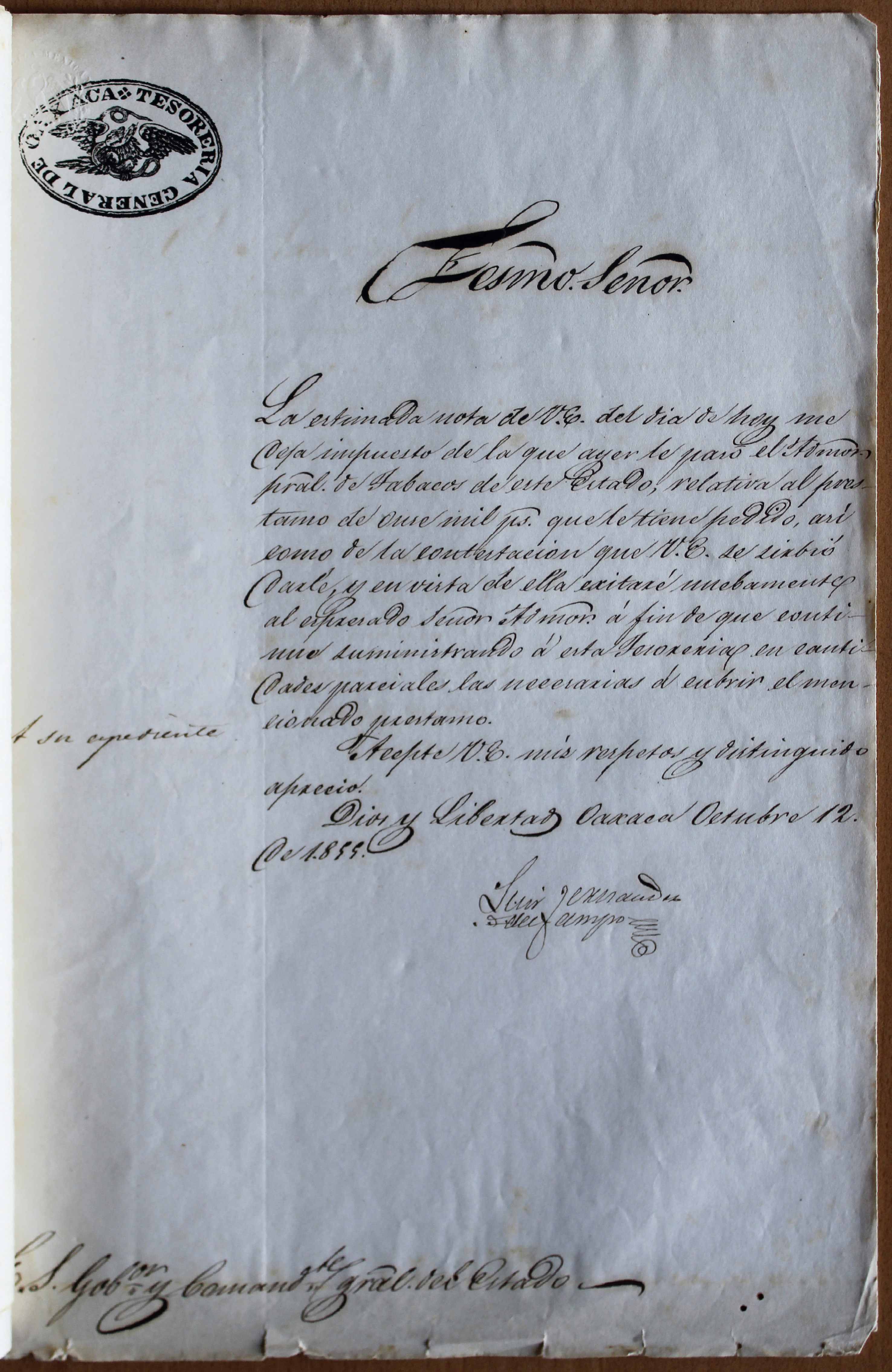

ESTANCO DEL TABACO EN OAXACA

Por Carlos Martínez Grabiel

En una de las guías documentales que editó el Archivo General del Estado de Oaxaca, me llamó la atención la palabra ESTANCOS, hallada en el fondo: Hacienda, de la serie Recaudación, palabra que no existía en mi vocabulario, la curiosidad de saber, me llevó a indagar e investigar.

En los años de 1760, los ESTANCOS, constituyeron uno de los monopolios fiscales estatales que se establecieron durante el Virreinato, convirtiéndose en una de las ramas importantes de la economía de la Nueva España en la recaudación de rentas. En su inicio, “eran privilegios exclusivos del Estado español y luego del Estado mexicano, que prohibían la intervención de los particulares en algunos ramos de la producción y el comercio o servían para garantizar ciertos servicios, al mismo tiempo que producían rentas al erario”.

El tabaco, las alcabalas, el pulque, los naipes y la pólvora, eran unas de las rentas estancadas en la Nueva España por el año de 1786, todas controladas por el superintendente subdelegado de la Real Hacienda, el papel sellado y el correo también pasaron a formar parte de los estancos.

Por esta importancia, en el siglo XIX se crearon innumerables decretos sobre los sistemas de recaudación; varios de ellos modificaron la estructura orgánica, otros regularon la forma de realizar la recolección de los impuestos y otros anunciaron nuevos gravámenes según las necesidades del Estado.

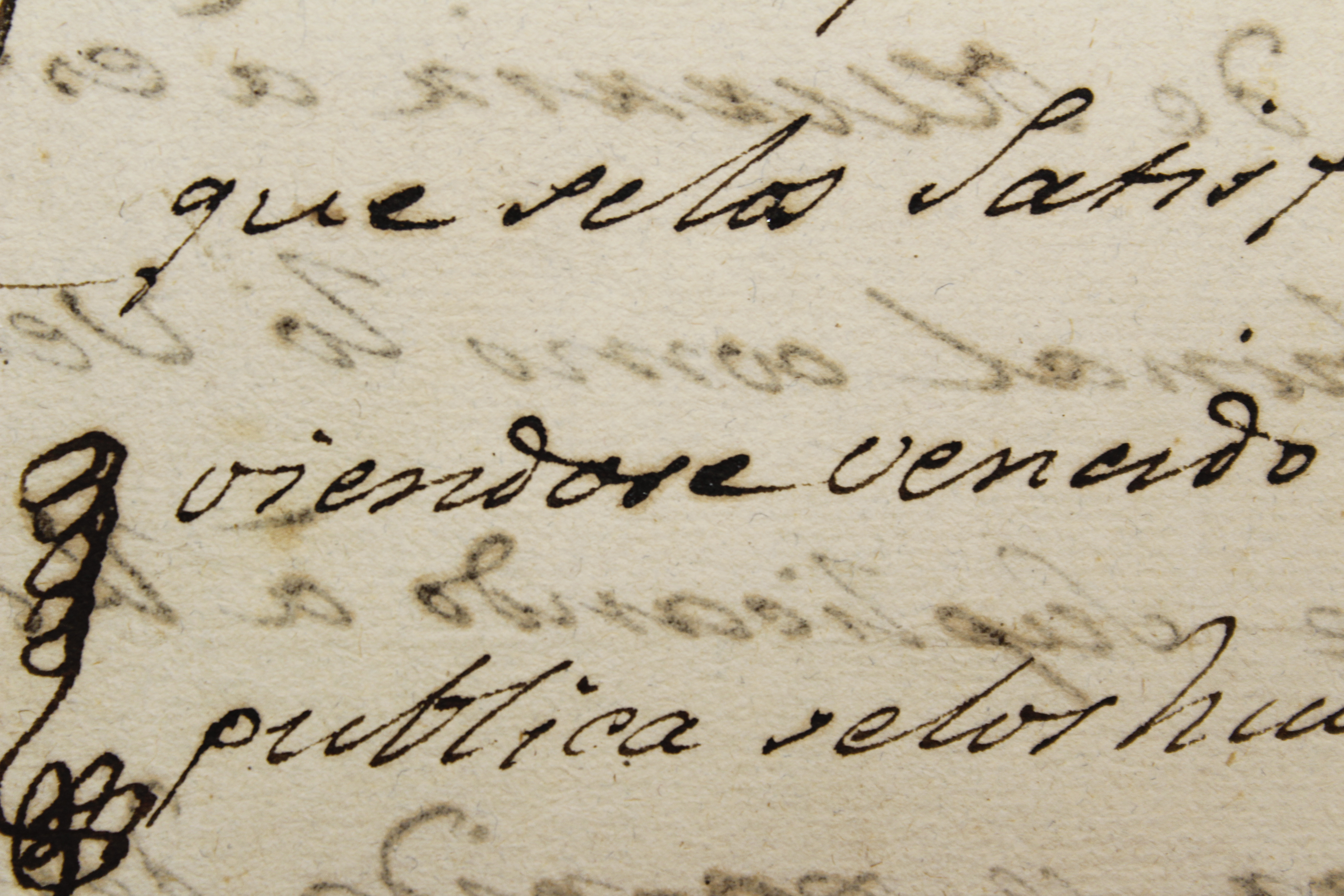

En el estado de Oaxaca, el estanco del tabaco, establecido en 1764, fue el más redituable, pero también acosado por la siembra sin licencia y el contrabando. Cuando existían faltantes en los registros se subsanaban con enviar una carta de exima de cargos al Excelentísimo Gobernador, ya que el tráfico ilegal era penalizado con cárcel.

Solicitud de apoyo por contrabando

Carta de aclaración

.

La gendarmería tuvo una participación importante, pues eran los encargados del resguardo de los cultivos, productos y almacenes.

Los estanquillos, eran las tiendas donde se expendían todos los productos estancados, instalándose en varios poblados para su venta; cada administración foránea de estanquillo se encargaba de remitir los informes, reglamentar, contabilizar y comprobar las cuentas a la Tesorería General del Estado de Oaxaca, de manera mensual y anual; estos documentos eran certificados ante notario quien daba fe de la información.

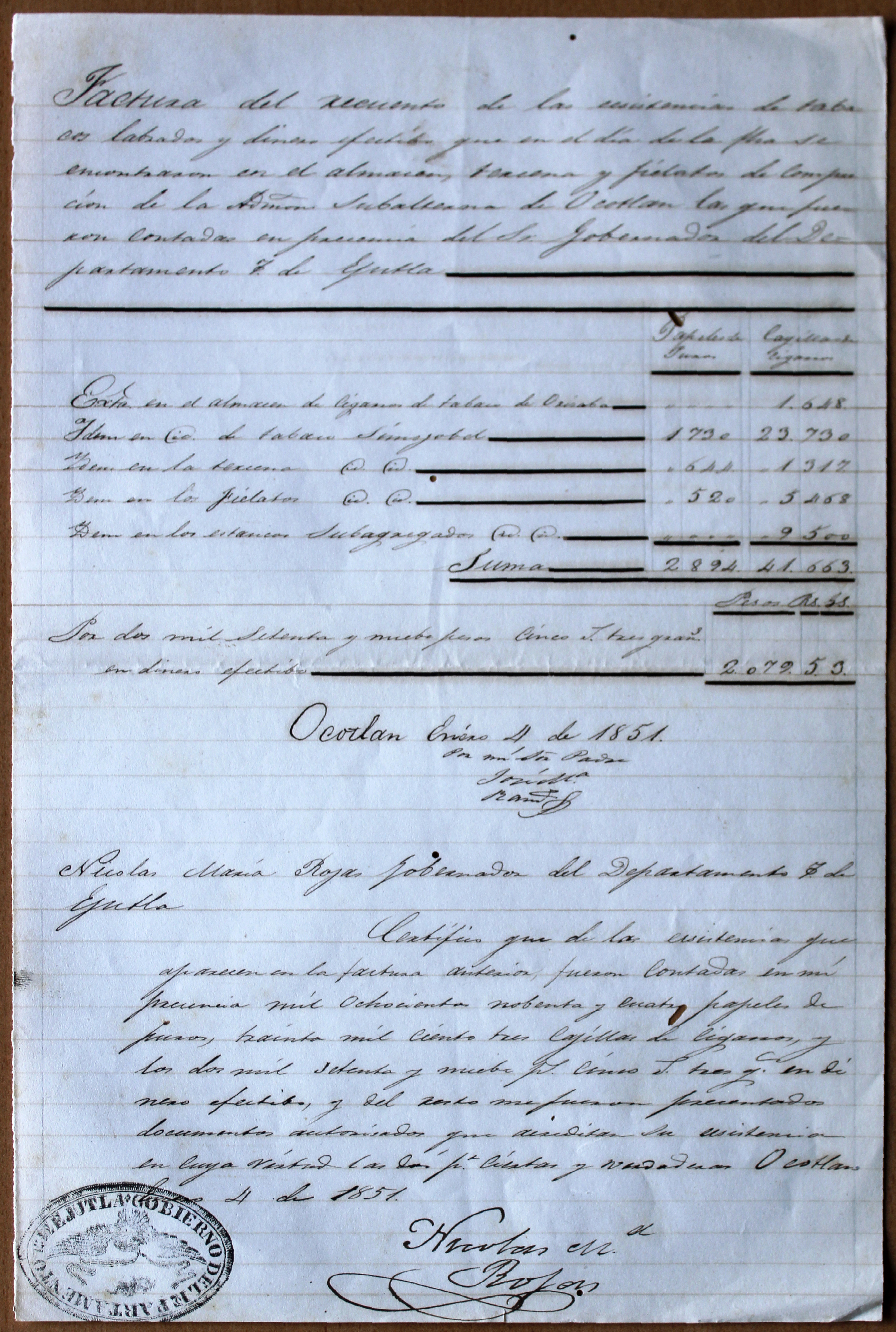

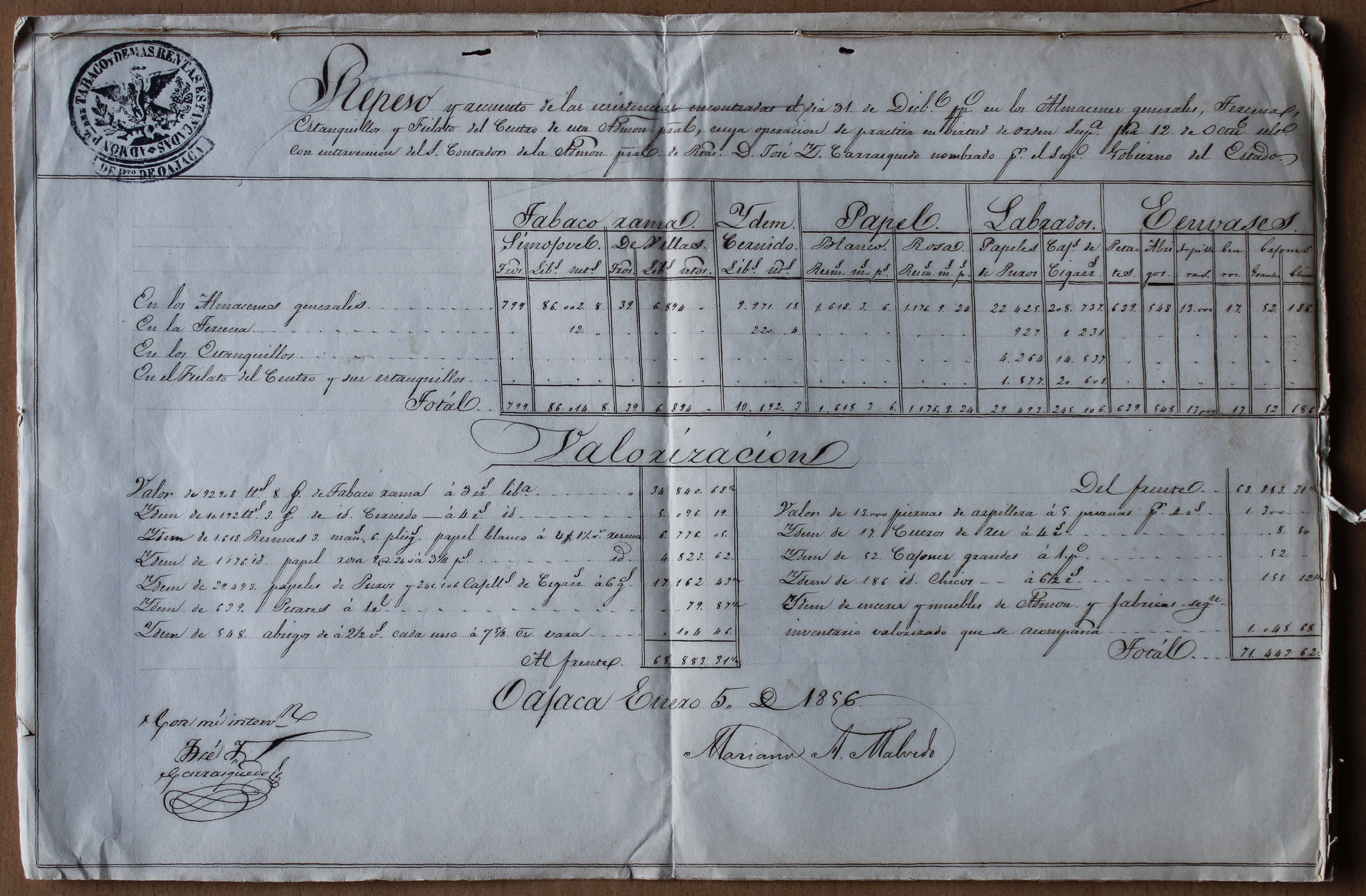

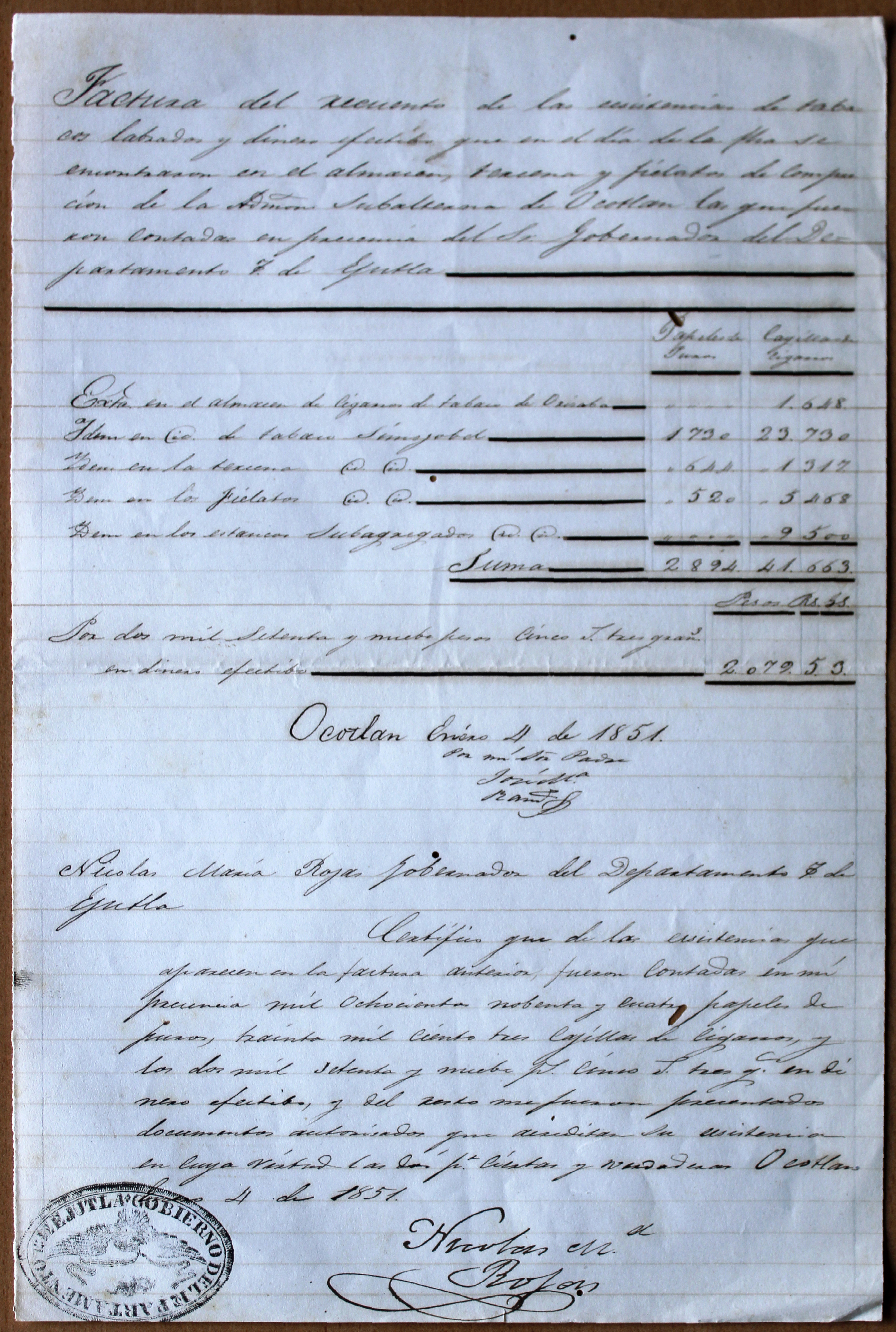

Reporte Ocotlán

Repeso de tabaco

.

A los administradores también les correspondían emitir certificaciones de liquidaciones, el manejo del control de entrada y salida de productos de los almacenes, al igual se encargaba de la supervisión del trabajo de los empleados; instalar fábricas de puros y cigarros, controlar la producción, distribución y venta de puros y cigarrillos.

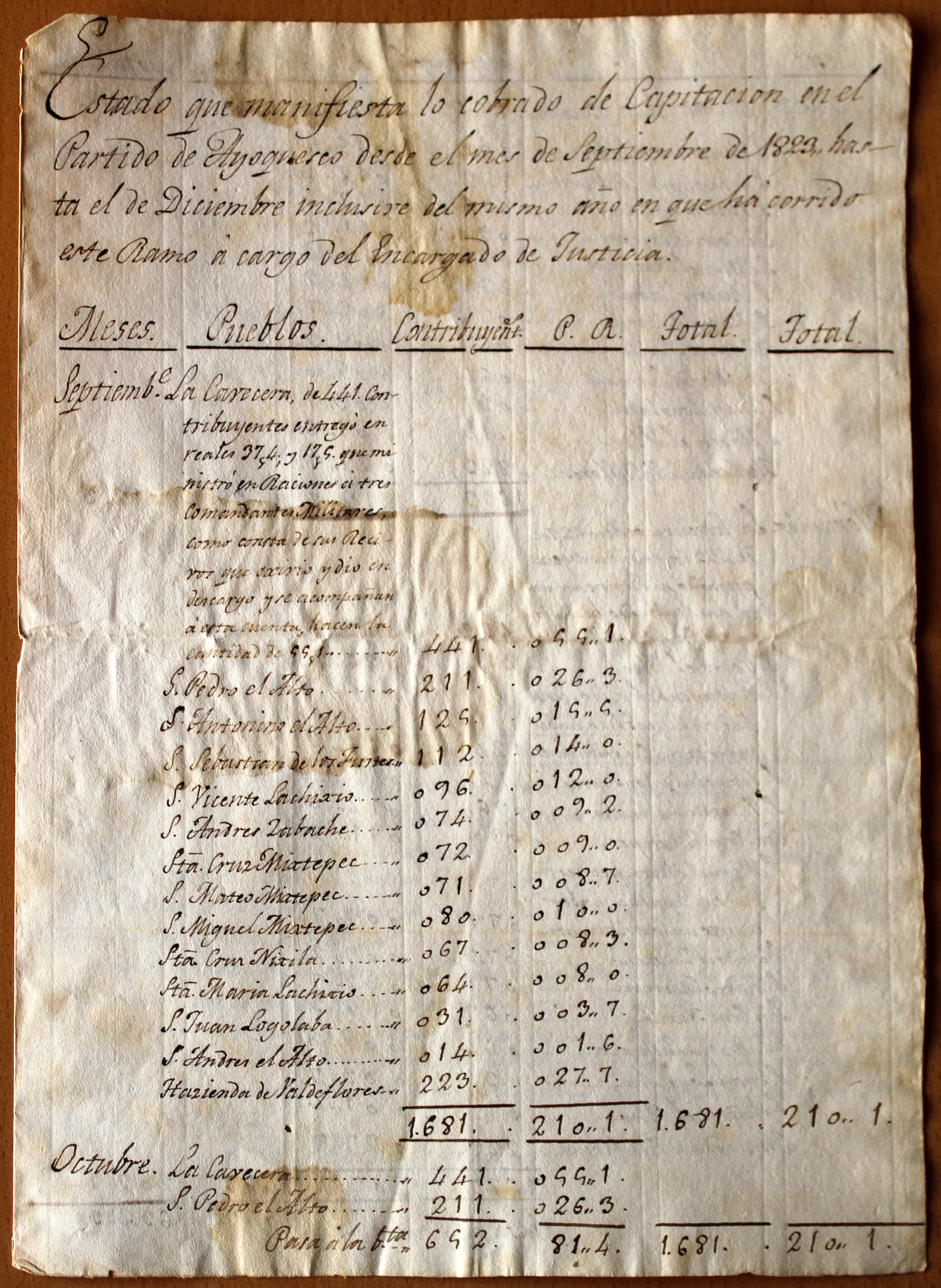

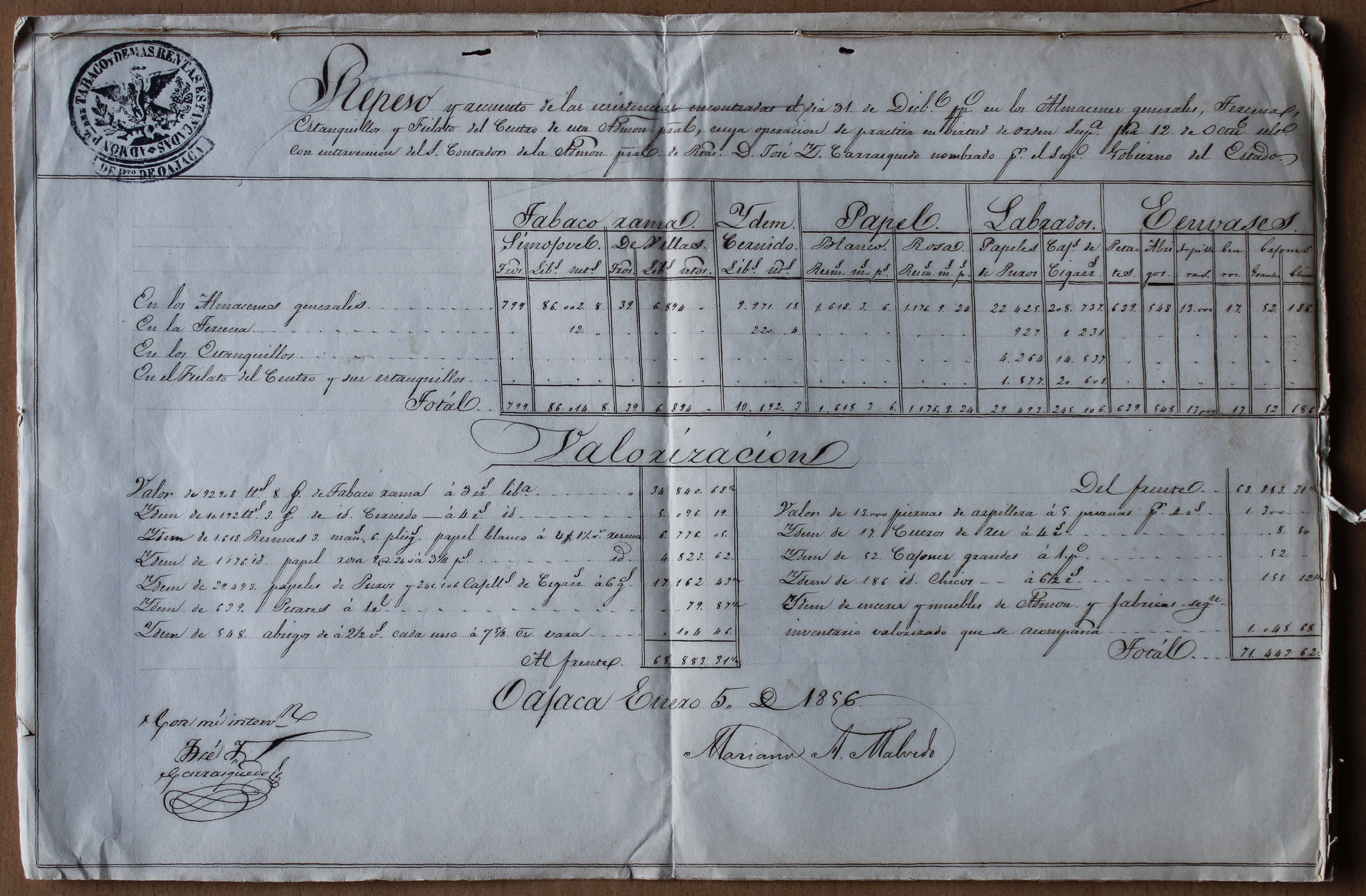

Un ejemplo de la participación de los municipios en la recaudación de impuestos es la siguiente imagen, donde se muestra la recaudación de impuestos obtenida por el partido de Ayoquesco, en el mes de septiembre de 1823.

Cobro de capitación

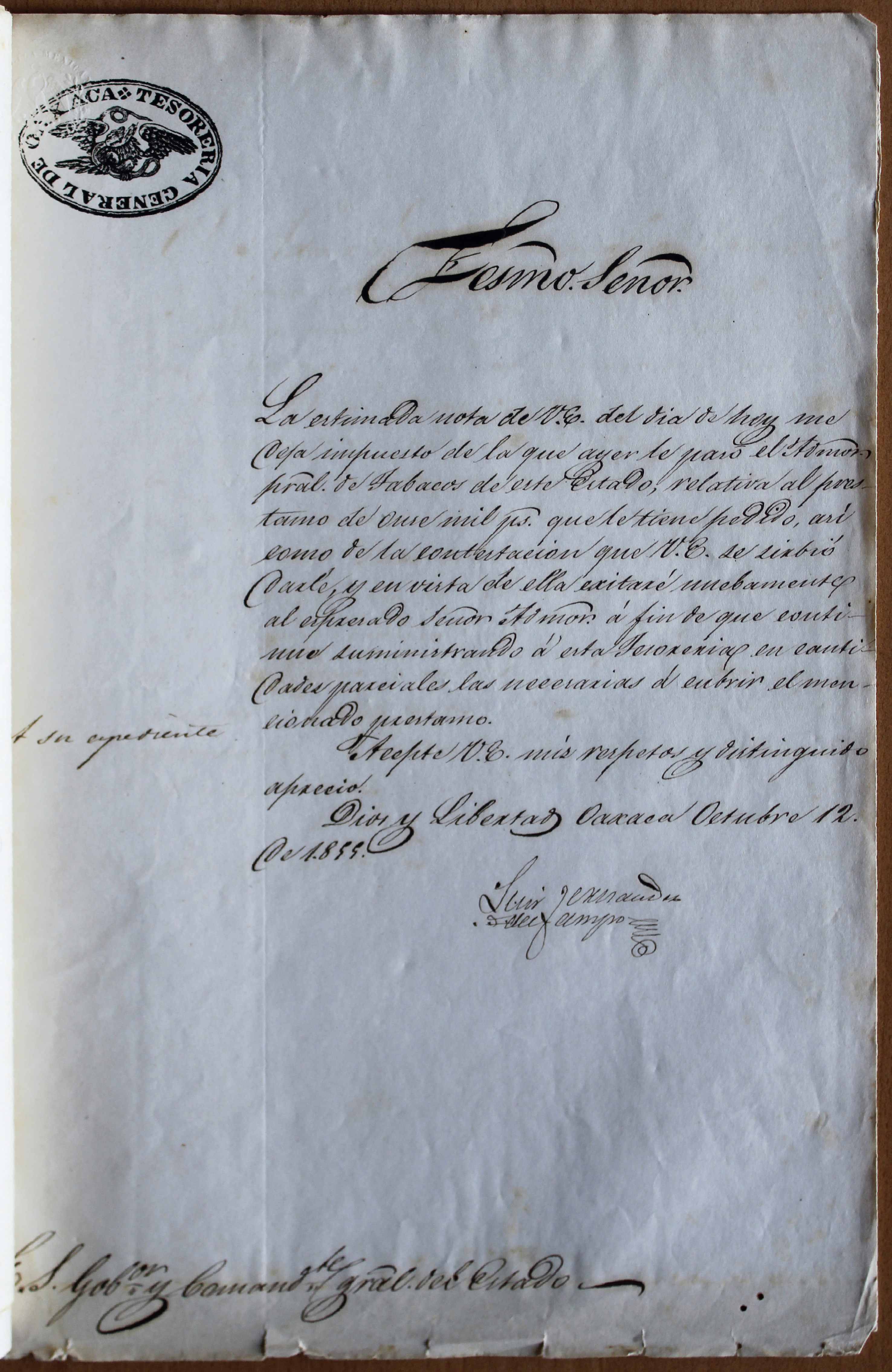

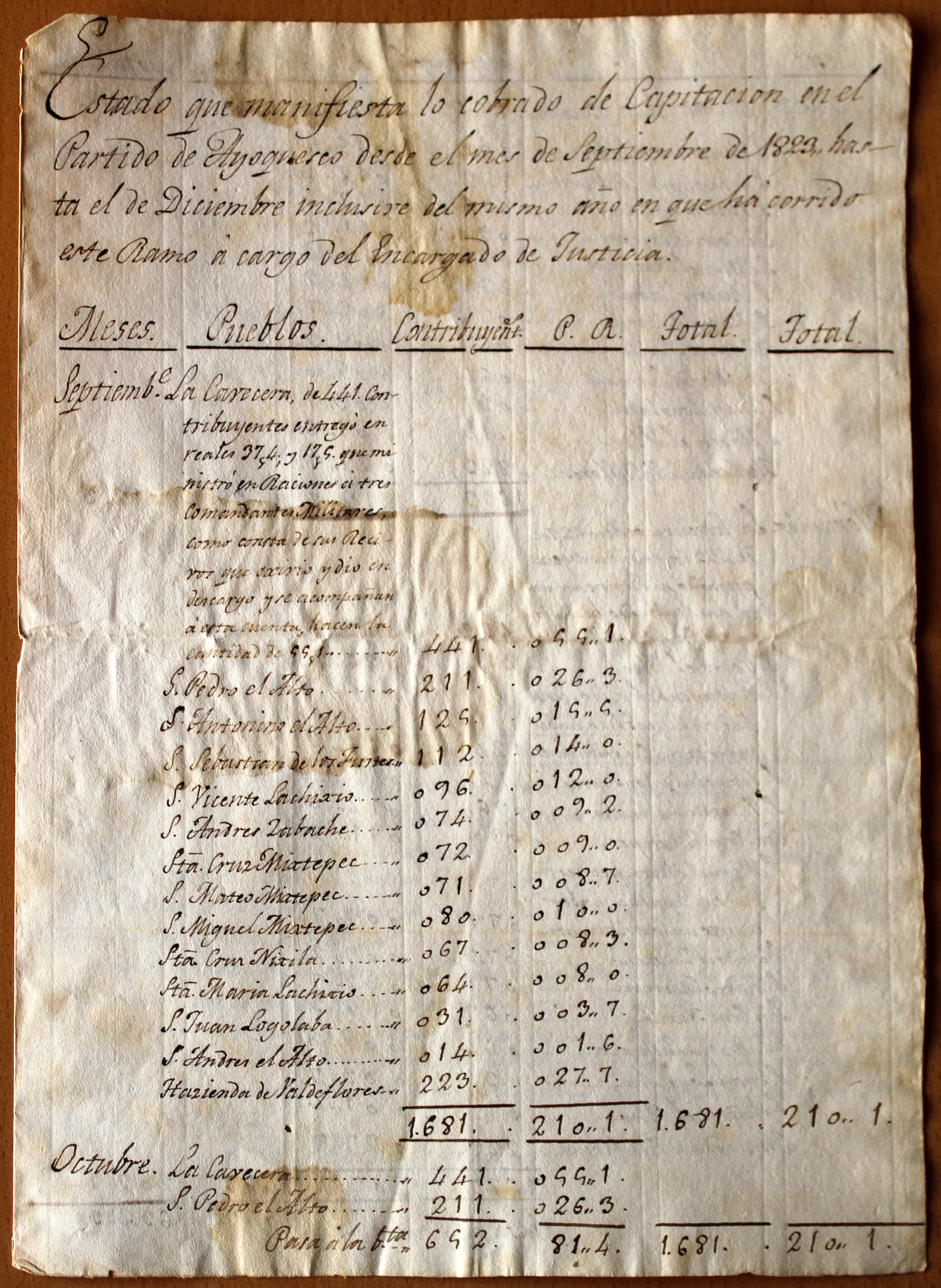

Era muy común que el gobierno del estado de Oaxaca, para sufragar los gastos para la población, solicitaba al señor administrador del estanco de tabaco dinero en efectivo en calidad de préstamo. Con el paso del tiempo las gestiones de las autoridades estatales ante la Tesorería Federal, se consiguió con una tercera parte de lo recaudado se destinará al estado de Oaxaca.

Solicitud de préstamo

En la constitución de 1917, en su artículo 28, ratifica la prohibición de los monopolios, así como sus prácticas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones fijadas por la ley: “En contraste al siglo pasado, las reformas constitucionales del sexenio pasado no conciben a estas áreas como monopolios, sino como funciones efectuadas en áreas estratégicas que el Estado se reserva en exclusivo y que son: acuñación de moneda; correos, telégrafos, telegrafía y comunicación por satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco; petróleo e hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles. Se incluye asimismo la prestación del servicio de banca y crédito, la cual queda al margen del procedimiento de concesión a los particulares”.

Gracias a estas prácticas, el gobierno a través de estas rentas le fue posible realizar obras para el bienestar de la sociedad, como la educación, la salud, construcción de obras materiales entre otras, por ello la Tesorería tuvo y tiene una función importante en el desarrollo de nuestro país. Los invitamos a visitar y consultar los fondos y colecciones documentales que se resguardan en el Archivo Histórico Central del AGEO, para poder conocer la administración de los estancos, así como otros interesantes temas, que se resguardan en el patrimonio documental de Oaxaca.

Referencias bibliográficas: 1 Omar Guerrero, El Estado y la administración pública en México, una investigación sobre la actividad del estado mexicano en retrospección y prospectiva, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1989, p. 372. 2 Omar Guerrero, El Estado y la administración pública en México, una investigación sobre la actividad del estado mexicano en retrospección y prospectiva. p. 366.

* Imágenes tomadas de las cajas 521 al 524, del fondo Hacienda, sección Recaudación, serie Estancos.

LA IMPORTANCIA DE UN PLAN DE EMERGENCIA EN ARCHIVOS

Por la Lic. Ana Paula García Flores

En el día a día nos enfrentamos a imprevistos, que pueden ir desde un accidente vial, hasta desastres naturales; nuestro nivel de preparación impactará directamente en la gravedad de sus consecuencias, las cuales pueden llegar a afectarnos por el resto de nuestras vidas. Por ello, la prevención es una parte crucial para mitigar desastres, que puede condensarse en un Plan de Emergencia.

Si bien este artículo se enfoca en la elaboración de Planes de Emergencia en Archivos, se sugiere se retomen estas recomendaciones para aplicarlo en otras instituciones, ya sean públicas o privadas. Así mismo, el Plan de Emergencia no forma parte del Plan de Protección Civil, aunque ambos deben ser complementarios.

Un Plan de Emergencia es el conjunto de acciones y procedimientos para la atención del siniestro con el objeto de reducir los daños a los factores humanos y materiales; debe contemplar fases de prevención, respuesta y recuperación.

Es de suma importancia que este plan sea considerado a largo plazo, así mismo, debe de actualizarse constantemente y todo el personal debe de estar familiarizado con él; también se debe resaltar que la prioridad máxima siempre será la seguridad de las personas, es sólo después de garantizar su integridad que se puede dar atención a las necesidades del archivo.

Para la elaboración del Plan de Emergencia, se debe contemplar lo siguiente:

Identificar los riesgos, tanto naturales como humanos, a los que está expuesto el archivo. Una herramienta importante para este ejercicio es el Atlas Nacional de Riesgos, que se puede consultar vía electrónica. Esta página permite consultar el riesgo de afectación por desastres naturales a nivel de estado y municipio.

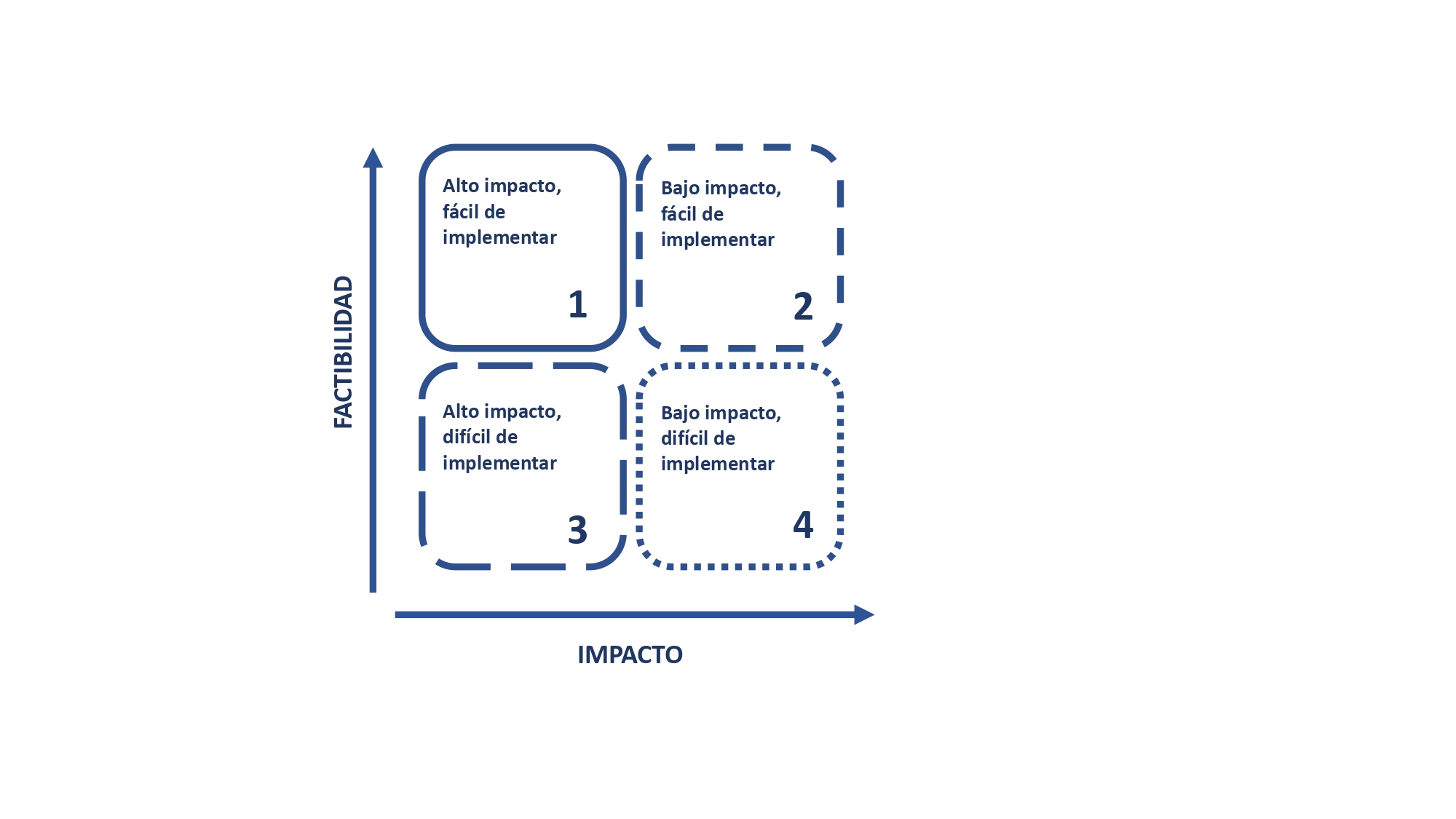

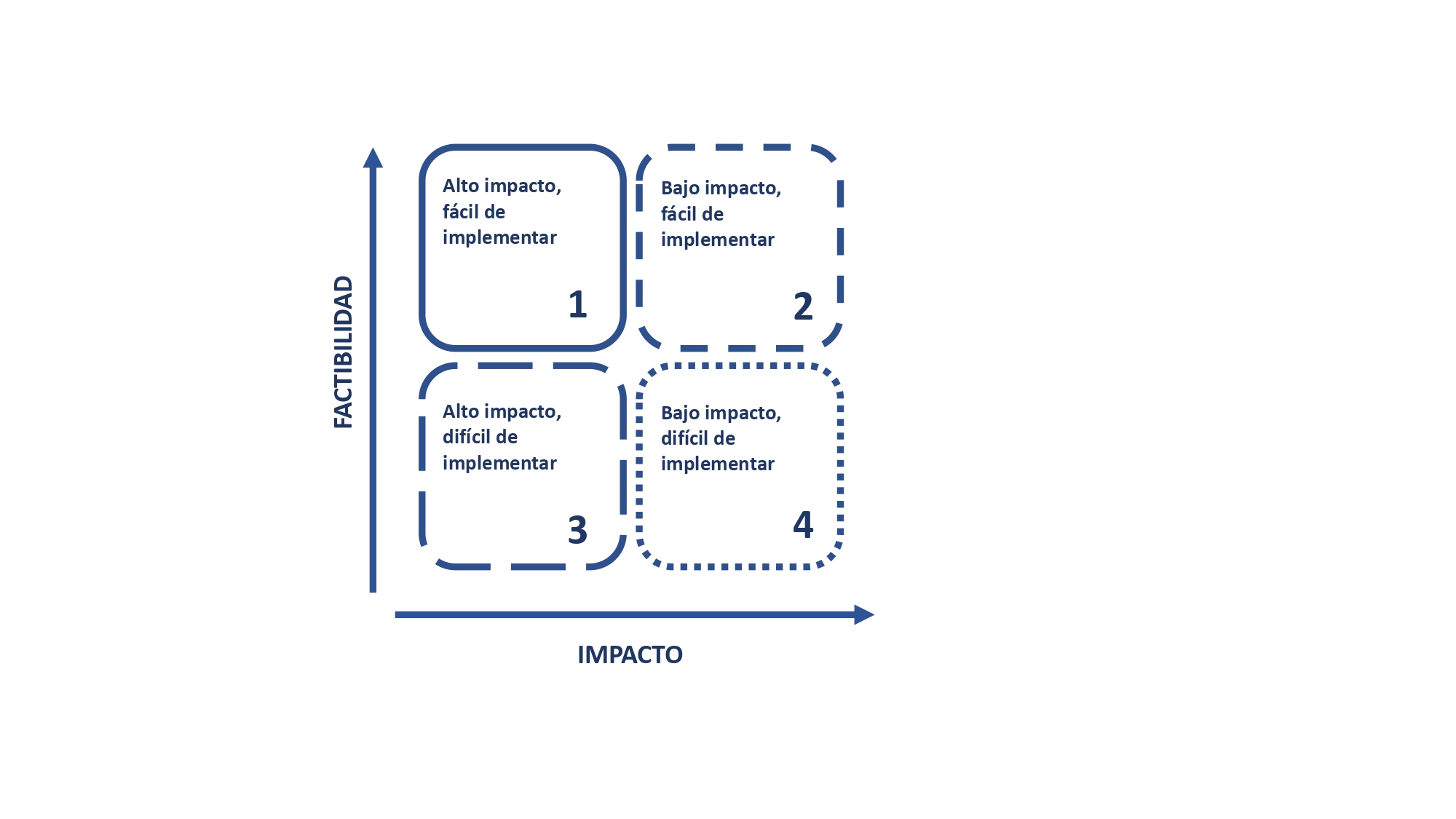

Una vez identificados los riesgos, se debe determinar la probabilidad del suceso, así como su intensidad y afectaciones al archivo, esto ayudará a crear una estrategia de prevención, para lo cual se recomienda establecer su prioridad de acuerdo con la siguiente tabla:

Esquema de priorización de estrategias.

1. Se consideran actividades prioritarias, pues son fáciles de realizar con alto impacto. Un ejemplo de esto sería impermeabilizar toda la techumbre del edificio, o contratar un servicio de fumigación.

2. Actividades por considerar, ya que aportan poco aunque son fáciles de ejecutar, como colocar carteles con información para casos de emergencia.

3. Requieren mucha planeación y seguimiento, para este tipo de situaciones lo más recomendable es contratar un servicio, en caso de contar los recursos para ello. Un ejemplo sería optimizar la seguridad del espacio de resguardo, lo cual implica un plan integral de varias áreas, como recursos humanos en la contratación de personal de vigilancia, la instalación y mantenimiento de sistemas de alarma, contratación de seguros, etc.

4. Pueden ser postergadas o ignoradas.

Control del material con problemas de hongos.

Una vez concluido el estudio de los riesgos y su estrategia de atención, se deben de enfocar esfuerzos en el registro y ordenamiento del archivo. Debe estar documentado al menos a nivel de inventario, de manera que se conozca exactamente qué se tiene y en dónde. Posterior a esto se definen los documentos considerados prioritarios para su recuperación, una vez que sea seguro el ingreso al espacio de resguardo.

De acuerdo con la Norma Mexicana de Preservación Documental, cada fase del Plan de Emergencia debe considerar lo siguiente:

Para la Prevención, se deberán incluir las estrategias de prevención antes mencionadas, así como un programa de inspecciones periódicas y de mantenimiento.

Revisión del sistema de control de incendios.

Designar roles y funciones del personal, se deberá considerar al menos un líder de respuesta, coordinadores de salud y seguridad, insumos, documentación y grupos de rescate.

Tener a la mano un directorio de personal e instituciones actualizado, voluntarios, proveedores, colaboradores entre otros, así como insumos necesarios para protección personal y rescate del archivo, además de asegurarse que se encuentren en buen estado e inventariados.

Rehabilitación de instalación eléctrica AGEO

Sobre el listado de documentos con prioridad de rescate, se debe de mantener en un lugar accesible, así como un plan de rutas de acceso, traslado y resguardo.

En la fase de Respuesta, se definen las acciones, prioridades y responsabilidades de los roles antes asignados, el objetivo es que el personal esté organizado de manera que se pueda reconocer la situación y actuar de acuerdo a ella lo más rápida y eficientemente posible. Se recomienda que se especifiquen las acciones de rescate de emergencia a los documentos, de acuerdo a su tipología.

Sobre la Recuperación, primero se debe evaluar la situación del archivo, y una vez que se considere seguro para el personal y voluntarios, establecer las rutas de traslado, espacio de resguardo e insumos para facilitar la recuperación del acervo, así como determinar las necesidades de los documentos; es decir, si durante el traslado se determina que ciertos documentos son irrecuperables, se marcarán como candidatos para baja documental y se separarán del resto. Durante esta fase es de suma importancia generar estrategias que permitan mantener el orden de los acervos, de manera que puedan ser reintegrados a los repositorios en su lugar designado.

Estas son solo algunas recomendaciones generales para la elaboración del Plan de Emergencia, es importante que cada institución defina su Plan de acuerdo a sus especificaciones y necesidades, además de contar con el apoyo de especialistas en la materia. Para más información, se recomienda consultar la Norma Mexicana de Preservación Documental, así como a su representante de protección civil más cercano.

FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO EN DOCUMENTOS TEXTUALES

Por Genaro Martínez Díaz

Este artículo aborda el tema de la predisposición al deterioro que presentan los soportes de documentos textuales, la forma en que se manifiestan y definen; el artículo pretende ser un medio de divulgación más que un artículo de corte científico.

Los documentos textuales que se resguardan dentro del Archivo General del Estado de Oaxaca, son de papel (soporte), el papel ha desempeñado un rol muy importante dentro de la civilización humana, desde su invención en la antigua China, las formas de hacer papel se han perfeccionado a lo largo de la historia del hombre, siendo elaborado tanto de fibras vegetales no madereras como de pulpas madereras; en la actualidad se pueden encontrar en el mercado una gran diversidad de tipos de papeles de diversos materiales, tanto artesanales como industriales para diversas necesidades, por ejemplo, para cuadernos o libros, para artes gráficas, para impresión, cartulinas, etc. Desde esta perspectiva no todos los papeles son iguales, todos tienen sus particularidades, su propia historia, podemos encontrar variaciones en los materiales con los que se elaboraron y la técnica o modo de elaboración, de igual manera, la reacción al medio ambiente que los rodea y el contexto de su uso, que es muy variable.

Aunado a la organización y divulgación de los documentos, una de las principales tareas de los Archivos, es garantizar la conservación y preservación del material documental a lo largo del tiempo, para lo cual es indispensable conocer los materiales constitutivos de los documentos, la manera en que están elaborados y conocer la dinámica de su deterioro. Por todo lo anterior, es de suma importancia identificar los tipos de soportes que se resguardan, para elaborar su diagnóstico y planificación de las estrategias, medidas y tratamientos en materia de Conservación-Restauración.

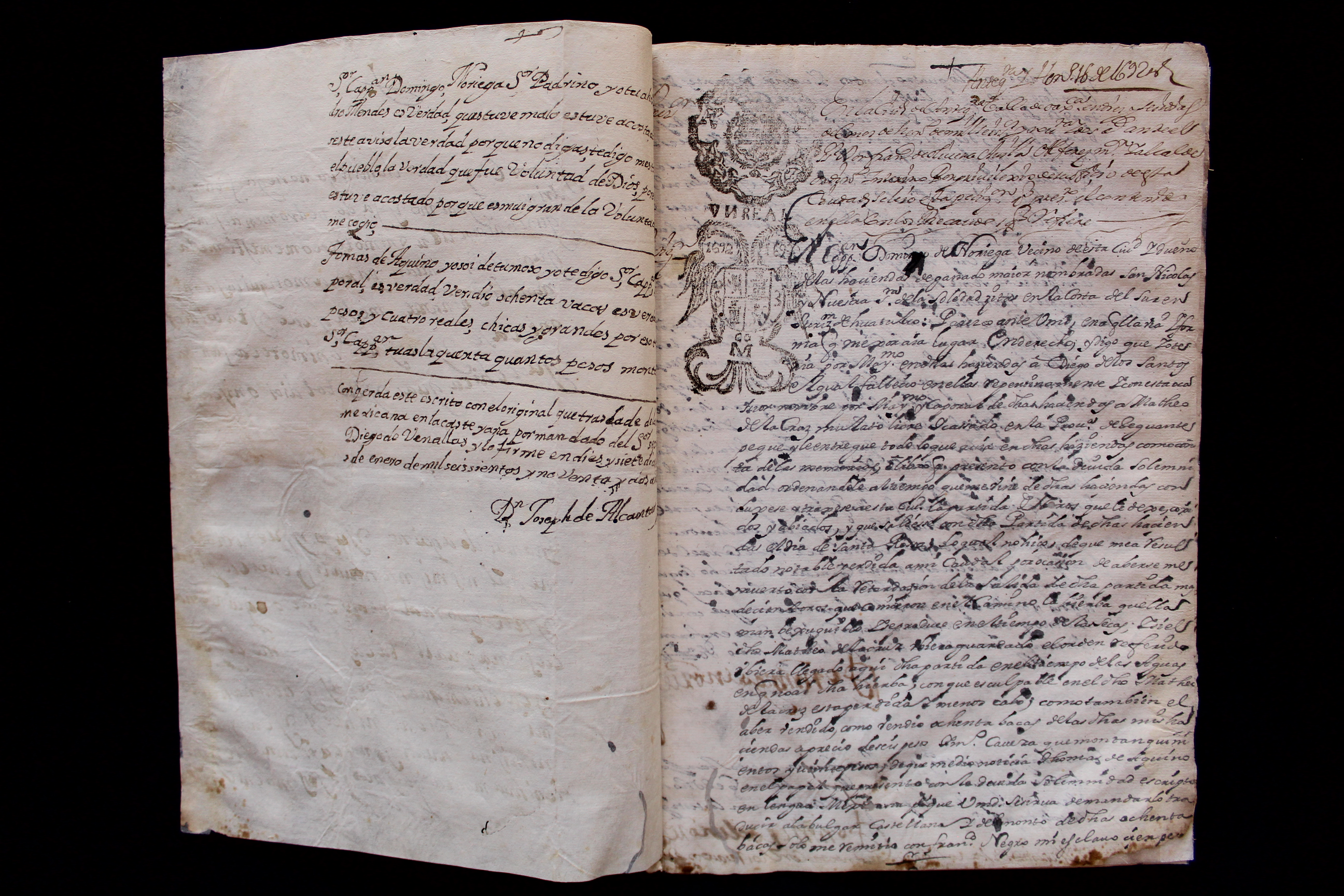

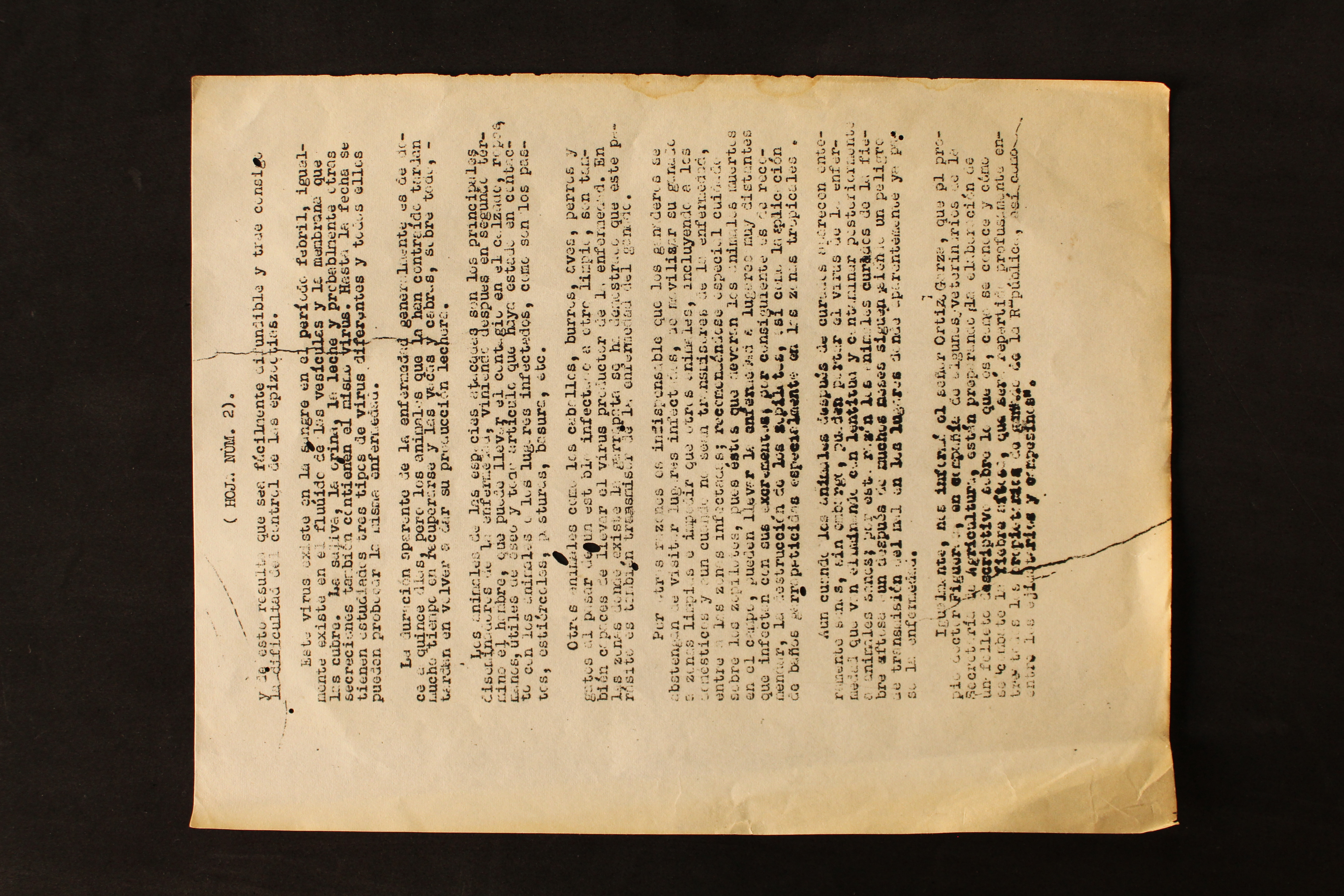

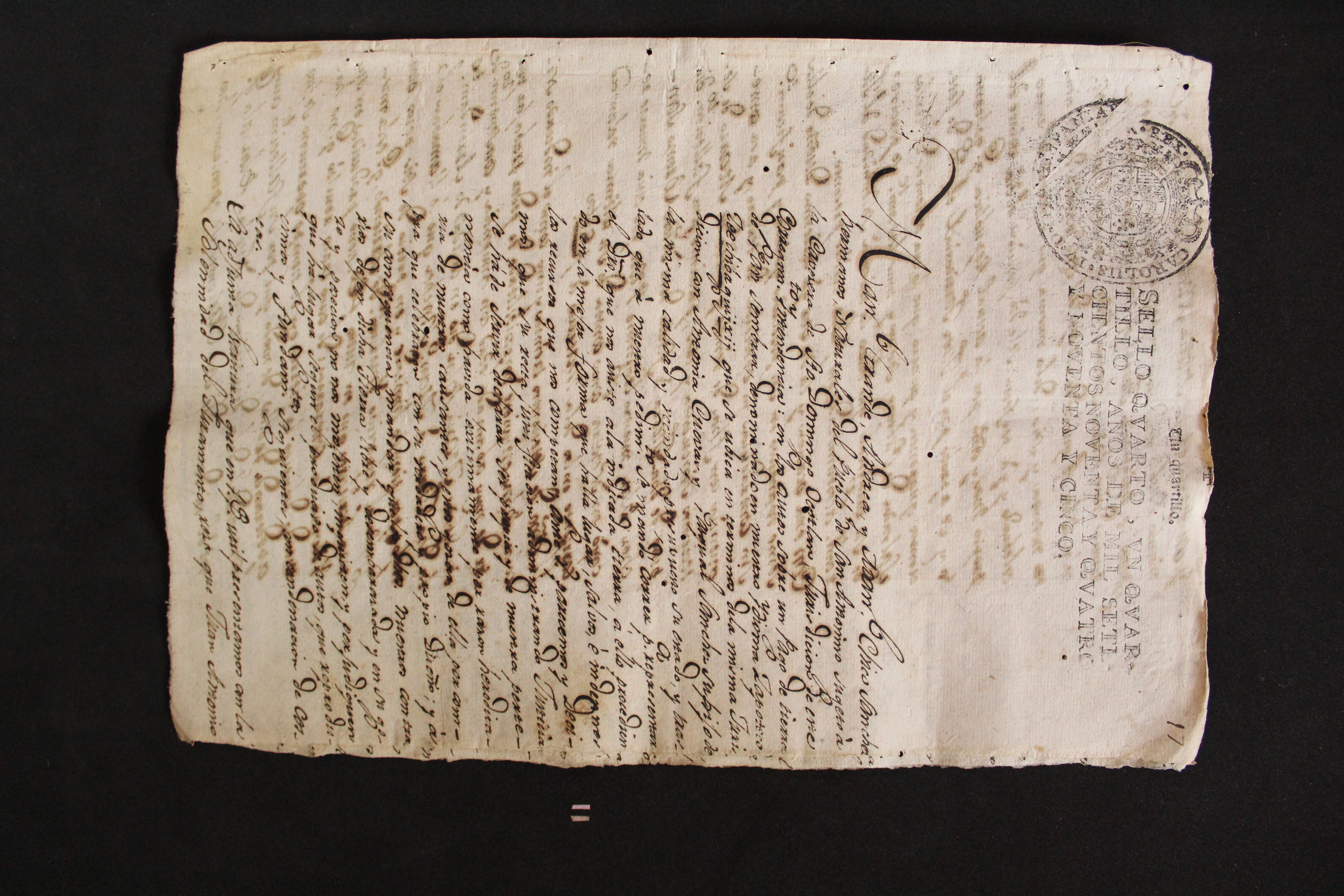

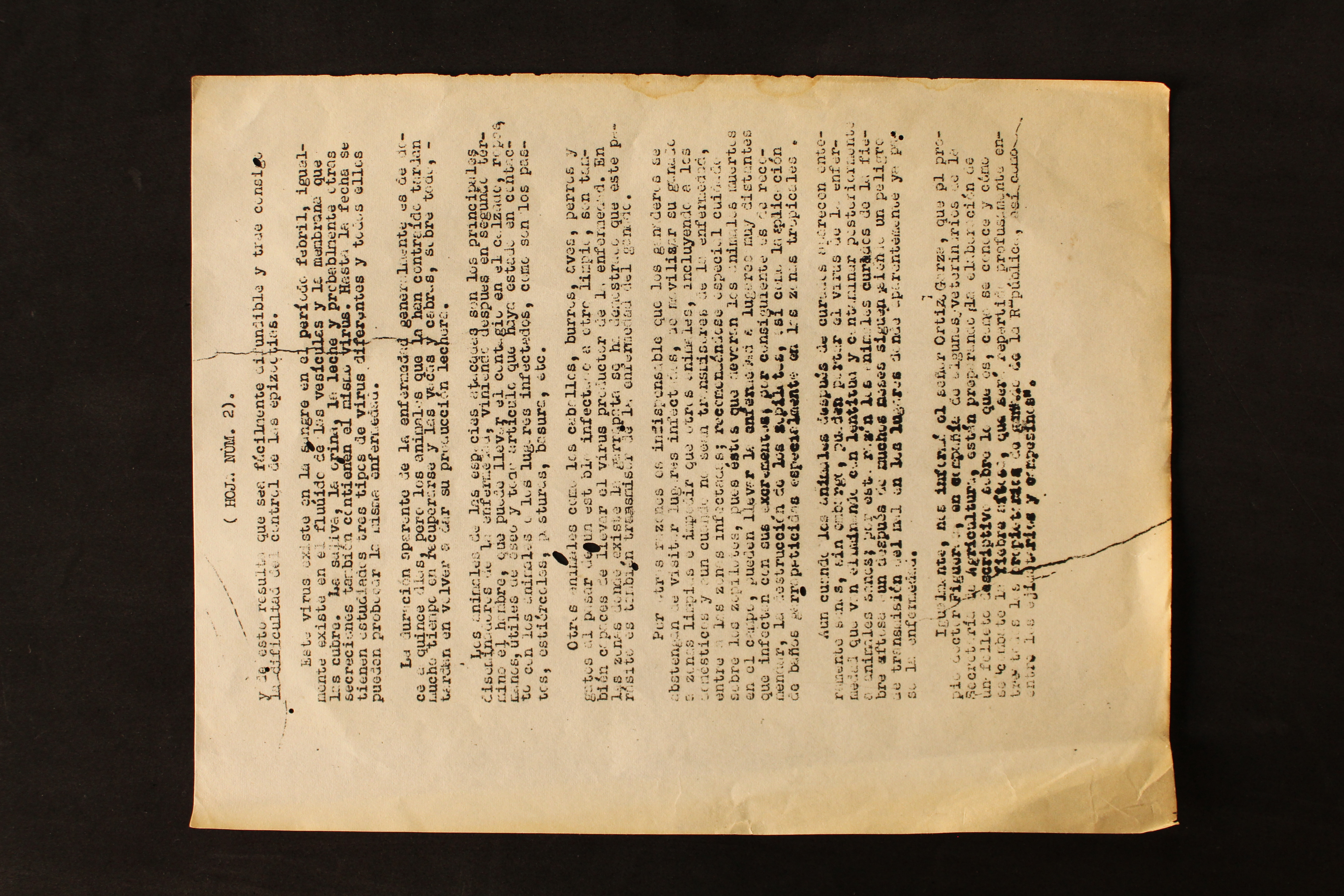

Los soportes de los documentos textuales que se resguardan en el AGEO, están hechos a base de pulpa no madereras, de trapo o algodón y de pulpa de maderas (mecánicas, químicas y ambas). Los documentos con soporte hecho de pulpa de algodón, son manuscritos o impresos en tintas ferrogálicas, estos comienzan a aparecer desde antes del surgimiento de la imprenta, hasta el establecimiento y formación de la industria papelera. Por otra parte, los documentos hechos con pulpa de madera , aparecen en la revolución industrial durante el siglo XIX, suelen ser manuscritos o impresos con diversas tintas, desde ferrogálicas, anilinas, tinta china, etc.

Soporte de pulpa trapo (algodón)

Respecto al proceso de manufactura, también podemos encontrar muchas diferencias dependiendo de su temporalidad: “los papeles de pulpa de trapo eran producidos de manera artesanal, a baja escala, con sustancias naturales; mientras que los papeles hechos de pulpas madereras se elaboran de manera industrializada, a gran escala, con diversas sustancias químicas desde blanqueadores, colorantes, encolantes, cargas o rellenos para abaratar costos en la producción blanda”.

Los materiales constitutivos de los soportes hechos a base de pulpa de trapo, son de algodón el cual contiene celulosa en un alto porcentaje, por su parte los de pulpa madera son elaborados con virutas o astillas de madera; además de celulosa, contiene hemicelulosa y lignina; a pesar de que estos papeles son menos antiguos muestran una mayor inestabilidad a lo largo del tiempo.

Cuando hablamos de deterioro nos referimos a todos aquellos procesos que afectan de forma negativa los valores de los objetos, su estabilidad. El deterioro “significa que el bien cultural pierde las cualidades físicas, químicas y ópticas originales y entra en un proceso de inestabilidad promovido por determinados factores”.

Soporte de pulpa madera

Amarillamiento (pulpa de madera).

.

Respecto a los tipos de deterioros derivados de los materiales constitutivos y procesos de manufactura podemos mencionar los siguientes:

La acidez, tanto algunos materiales constitutivos como algunas las técnicas de manufactura pueden producir ácidos con el paso del tiempo, lo que se define como una “alteración derivada de un cambio en el pH de los materiales”, aunque no se puede observar a simple vista puede estar acompañada de amarillamiento y friabilidad. Cabe mencionar que la exposición a contaminantes y a una alta humedad, a la luz, favorece el cambio en el pH del material.

El amarillamiento puede observarse a simple vista y es definido como un cambio de color del soporte a color amarillo u ocre, suele presentarse más comúnmente en soportes hechos a base de pulpa de madera, al igual que la acidez, también puede estar asociado a factores externos de deterioro como contaminantes atmosféricos.

Inicio de carbonización de tintas

La carbonización del papel o pérdida del material “tiene apariencia de papel quemado siguiendo los patrones del texto, dependiendo de su avance, se desprenden partículas negras en forma de polvo, aparecen fracturas en el soporte o hay perdidas del material, se define como oxidación de las tintas ferrogálicas y de la hidrolisis ácida del papel, debido al exceso de hierro y acidez de la celulosa”, esto se presenta en manuscritos con tinta ferrogálica. Este tipo de deterioro también suele estar asociado a inapropiadas condiciones de almacenaje con niveles altos de humedad y temperatura, promoviendo la reacción química de los elementos metálicos de las tintas.

Carbonización de tintas

Friabilidad y amarillamiento

.

La friabilidad, la cual se manifiesta y define como “el desprendimiento de pequeños fragmentos durante su manipulación”, el papel se encuentra quebradizo y susceptible a sufrir roturas, se suele presentar en soportes de pulpa de madera, también puede estar asociado a factores de deterioro externos como el ataque biológico de microorganismos.

Guevara Muñoz menciona: “A través del tiempo y del espacio la materia sufre modificaciones o alteraciones constantes debido a que busca entrar en equilibrio con el medio que lo rodea. Como resultado de las alteraciones acontecidas sobre un bien cultural, se produce una transformación […] Durante esta, algunas alteraciones pueden resultar favorables si se promovió la permanencia de su materia y otras negativas si se provocó la destrucción de la materia”.

El objetivo de la conservación dentro de los Archivos es propiciar las condiciones favorables, para reducir al máximo la degradación de la materia y evitar tratamientos curativos; llevando a cabo medidas preventivas que actúan sobre la temperatura, humedad, luz agentes físicos, biológicos, químicos, mecánicos, así como daños antropogénicos.

________________________________________________________________________________

1 Archivo General del Estado de Oaxaca: página web: ( http://www.oaxaca.gob.mx/ageo) 2022.

2 Eldred Nelson R., “Chemistry of paper” en Chemistry for the graphic arts”, Graphic Arts Technical Foundation,

Pittsburg, 1997, cap. 7 pág. 199. Traducción: (Química del Papel, González Tirado Carolusa y Casado Aguilar Victoria,

ENCRYM, México, 2013).

3 ADABI, Jenifer Bringas Botello, “Causas de Deterioro del Patrimonio Documental” en Artículos especializados: causasDeterioroPatrimonioDocumental.pdf (adabi.org.mx) pág. 3-4.

4 AGN, “Atlas para la identificación de deterioros en documentos textuales”, 2021, pag.28.

5 AGN, “Atlas para la identificación de deterioros en documentos textuales”, 2021, pag.35.

6 AGN, “Atlas para la identificación de deterioros en documentos textuales”, 2021, pag.73.

7 María Eugenia Guevara Muñoz, “Conservación Preventiva de los objetos cerámicos en excavaciones”, en “Conservación “In situ” de materiales arqueológicos: Manual. Ed Renata Schneider Glantz, INHA, México, 2001) pag.90.