La edición en el documento histórico

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

LA EDICIÓN EN EL DOCUMENTO HISTÓRICO

Por Emanuel Abraham Morales Ramírez

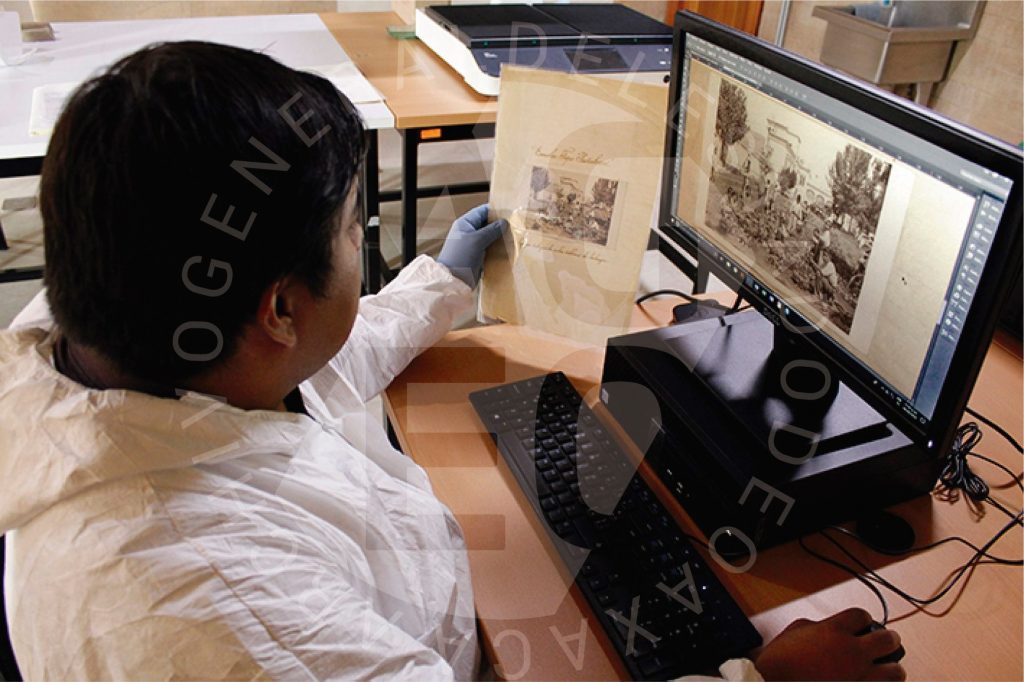

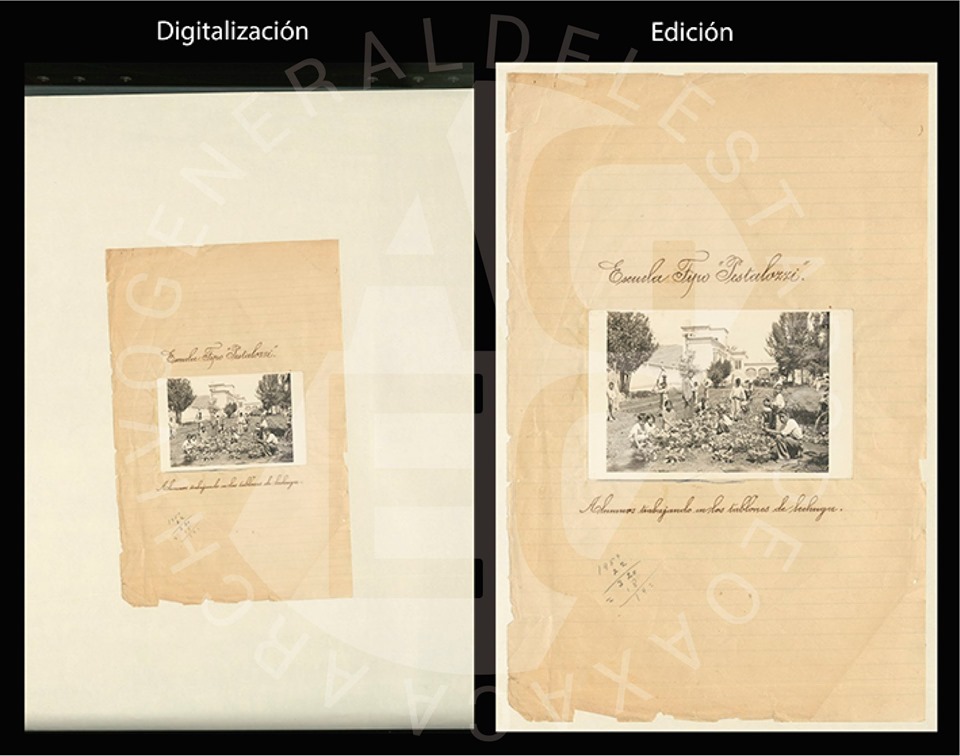

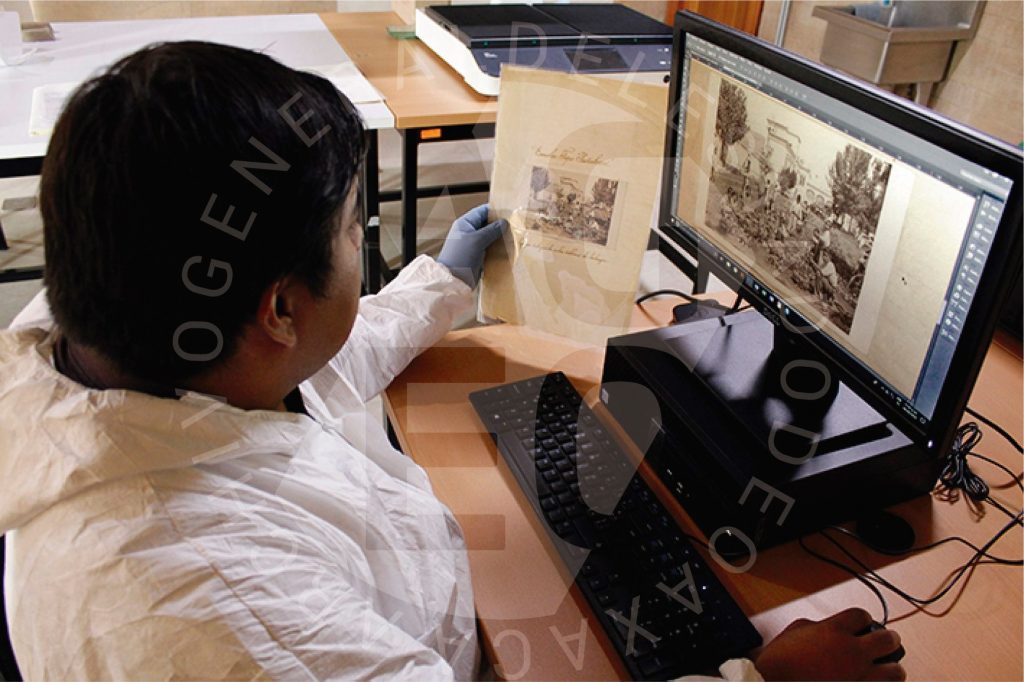

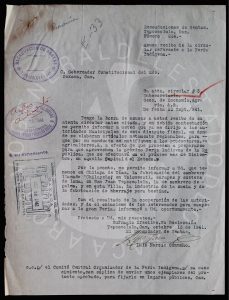

En el área de Reprografía del Archivo General de Estado de Oaxaca, se lleva a cabo un proceso de digitalización para el resguardo del acervo histórico, durante ese proceso también se hace una edición a los archivos digitales.

Pero ¿Qué entendemos por edición de documentos? La mayoría de las personas concibe la palabra edición como alterar o “embellecer”, ocultando o corrigiendo los defectos en una imagen digital. En el caso de los documentos, que el documento quede “mejor”. Antes de relacionarme con un Archivo Histórico yo pensaba así pero, esto es una equivocación.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/1-18.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

El propósito de este artículo es acercar a nuestros lectores a lo que en reprografía significa la edición de archivos digitales, en documentos históricos.

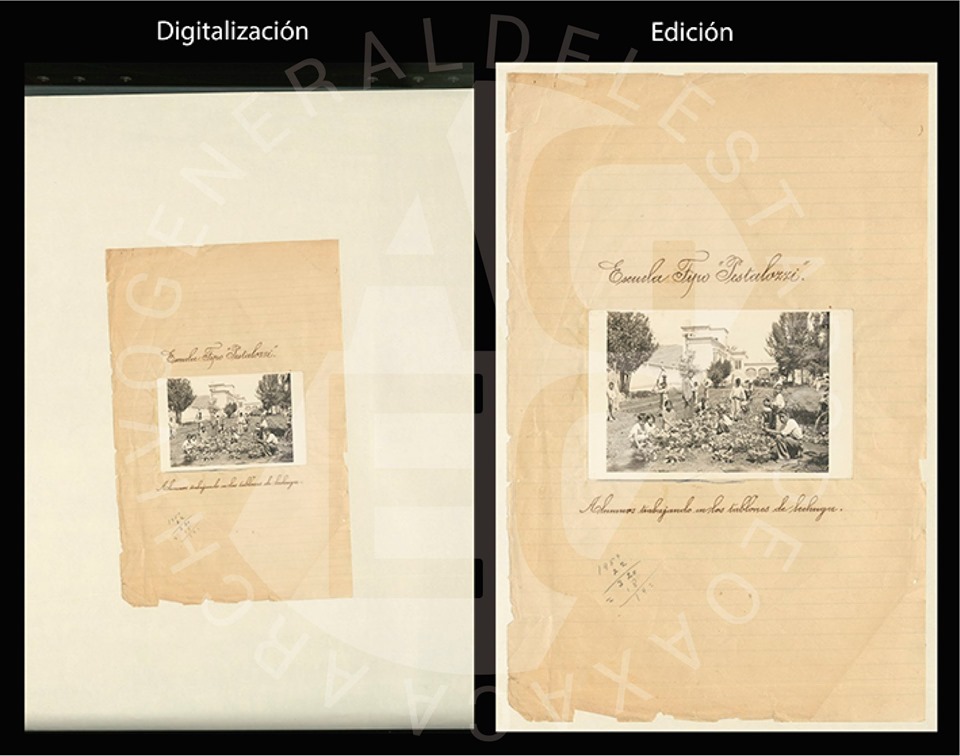

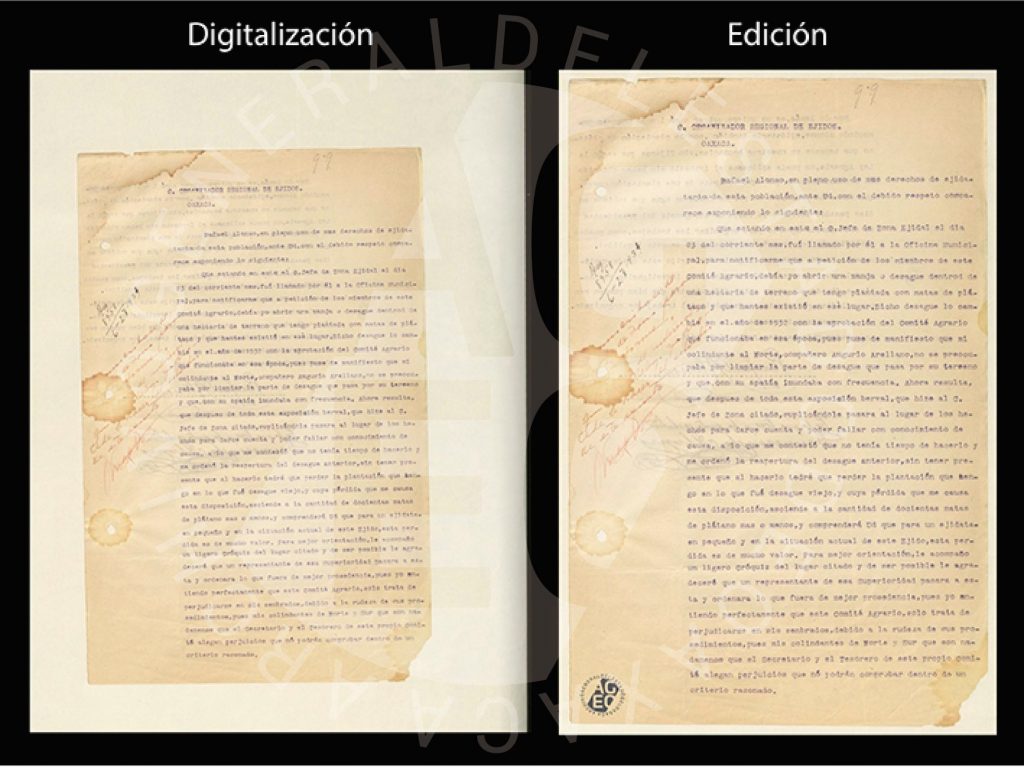

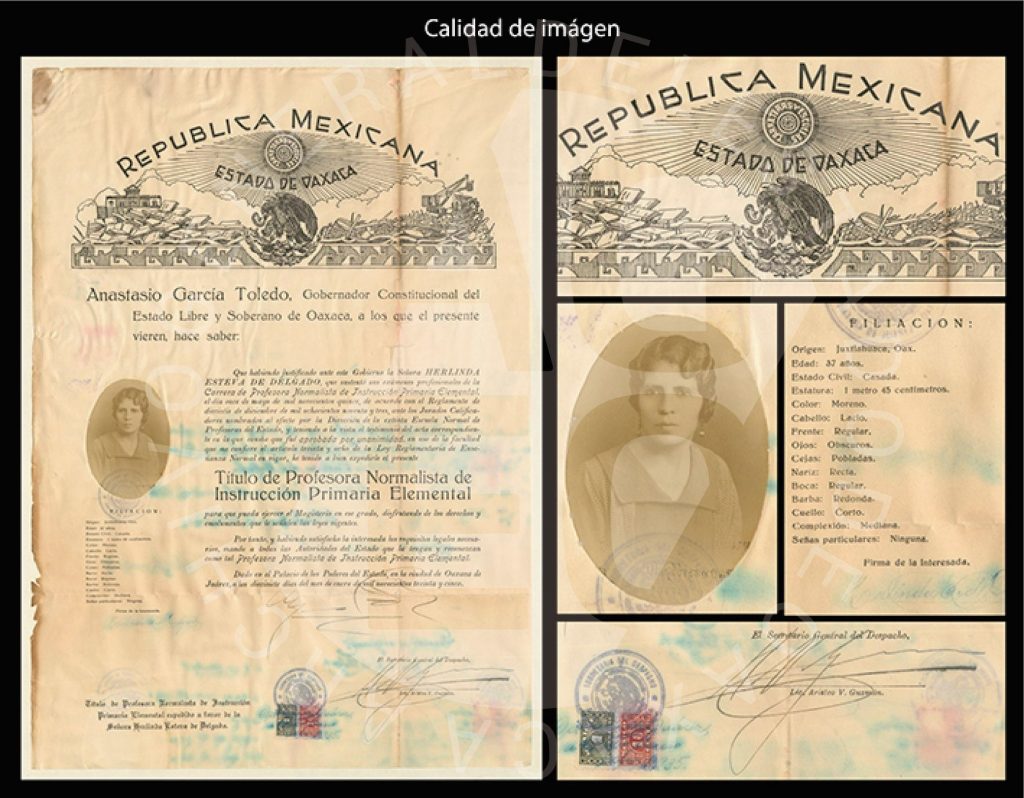

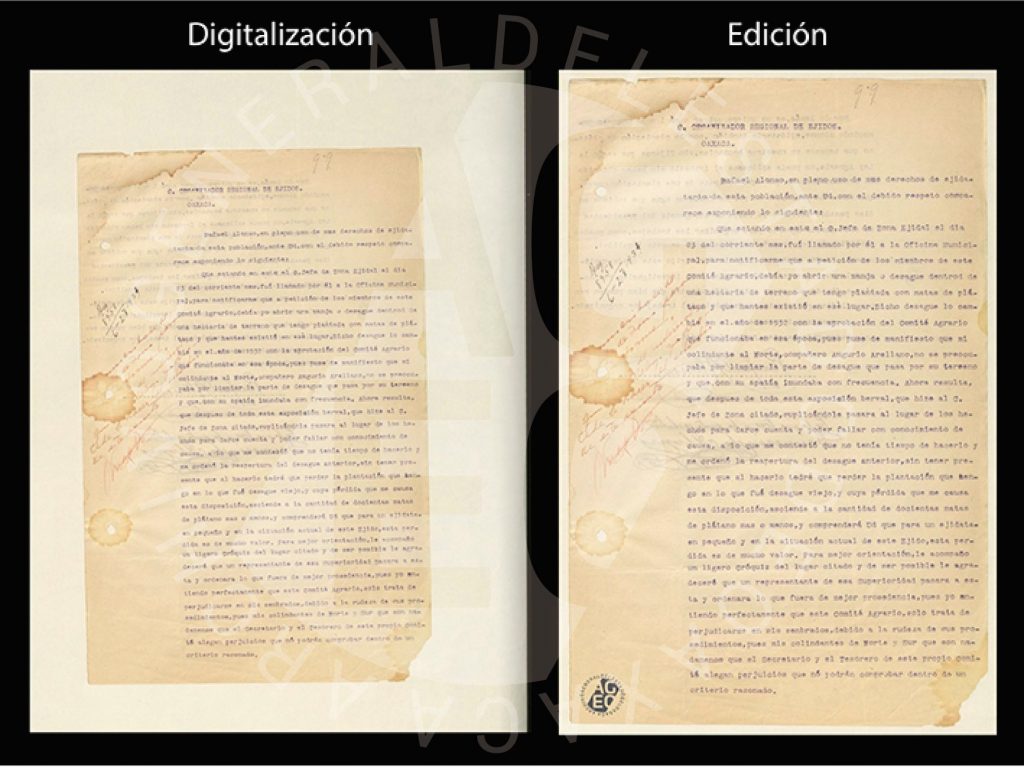

La edición digital es un proceso posterior a la digitalización de fojas, mapas, planos o fotografías, que de acuerdo con las necesidades, convierte al archivo en formato JPG, TIFF, PDF, etc…, o elige cuántos puntos por pulgada necesita la imagen (400 o 300 dpi) dependiendo el uso de la misma. También es el colocarle una marca de agua.

Dependiendo del documento que se esté trabajando, se realiza su edición, es decir, no es lo mismo editar una foja, un plano o una fotografía, pues a cada uno se le proporcionan atributos diferentes.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/2-18.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

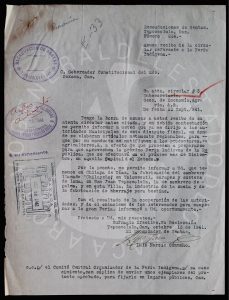

Las fojas solo se recortan con una delimitación de entre 2 a 5 milímetros fuera del borde. ¿Qué significa dejar ese margen sobre el archivo? esta es una prueba de que el documento no ha sido modificado o cortado de forma incompleta, respetando la irregularidad en sus bordes y conservando los deterioros del mismo para demostrar que la información no ha sido alterada o borrada.

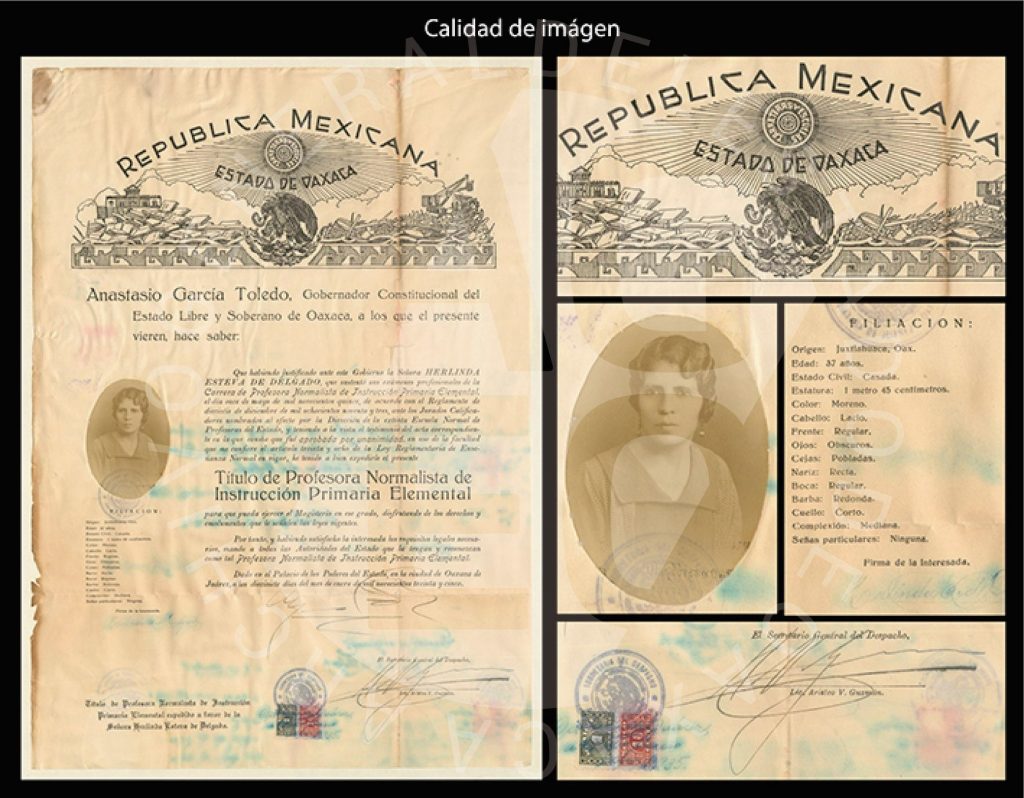

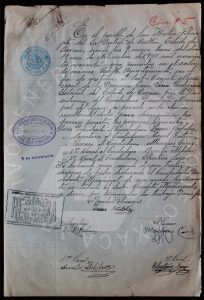

En el caso de las fotografías sucede lo mismo. Aunque en ocasiones estas llegan estar adheridas a un documento con información, haciendo que dicho acervo sea más rico en historia y logrando un mayor interés para el investigador, se tiene que respetar el tamaño de la foja completa con la fotografía incluida, se deja el tamaño de la delimitación del margen y sólo se convierte en los diferentes tipos de formatos requeridos.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/3-17.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

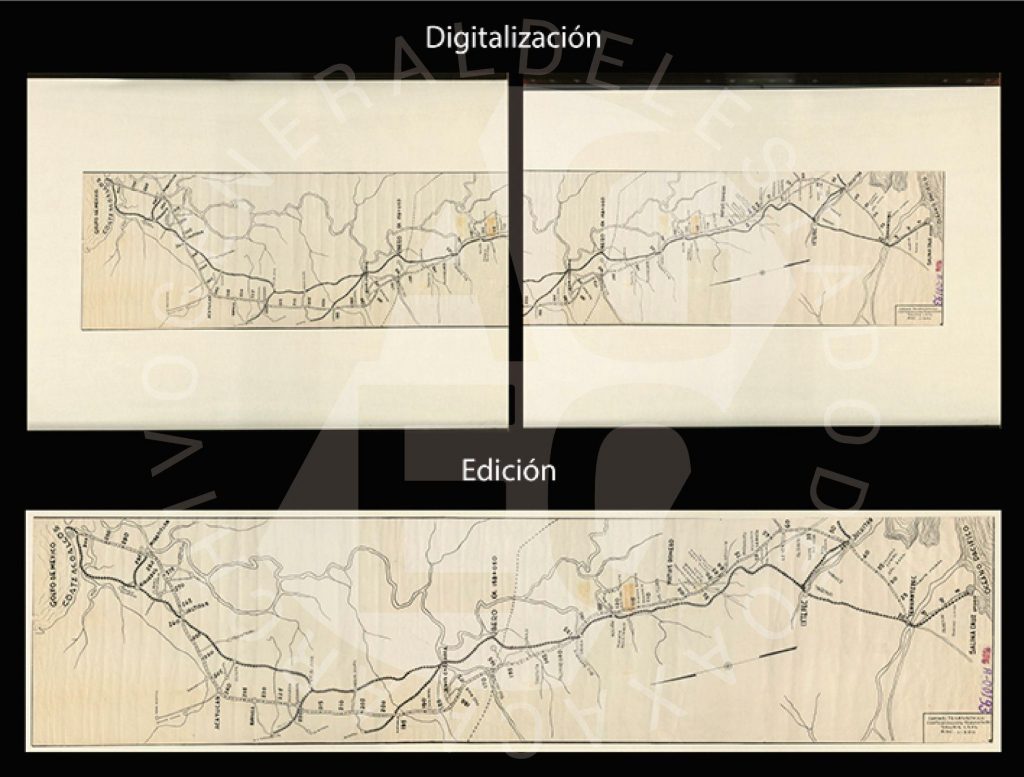

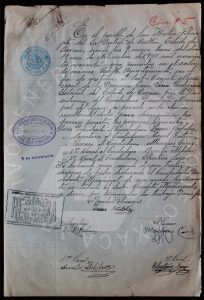

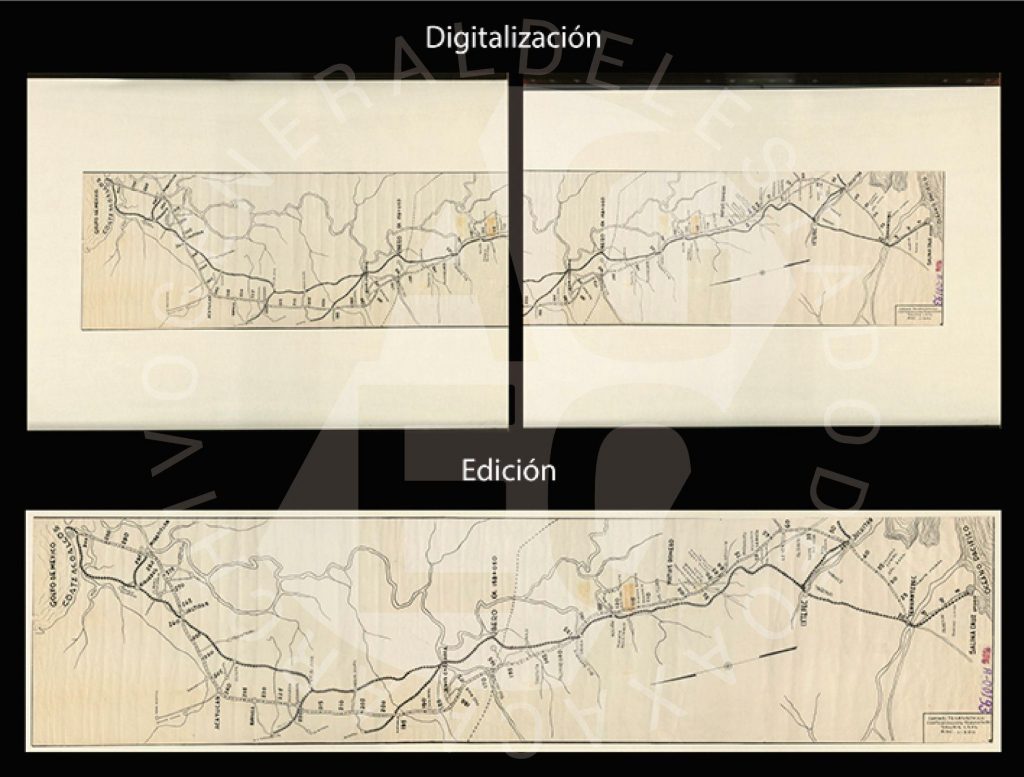

Respecto a la edición de mapas y planos se utiliza el empalme, que es la unión de varias porciones de imagen, la cual se realiza cuando el documento supera el tamaño de 70 x 50 cm y se tienen que hacer 2 o más capturas del documento, la edición consiste en unir estas partes para que puedan formar una sola imagen. El empalme requiere precisión y paciencia para poder unir las imágenes con los menores errores posibles y que al verse a simple vista, no se noten las uniones.

Una vez hecha la unión de dichas capturas, se define un margen de entre 2 a 5 milímetros que nos informa que el documento esta escaneado en su totalidad, se agrega la marca de agua y se convierte a los formatos solicitados.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/4-15.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

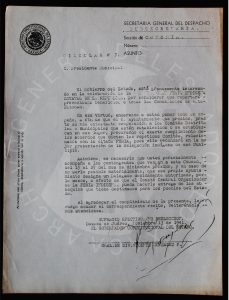

¿Cuánto tiempo toma editar estos documentos? Depende de la cantidad de hojas digitalizadas y de capturas. Si lo que hay que digitalizar es un expediente completo, algunos de ellos pueden tener más de 100 fojas y en ocasiones se pueden tomar hasta 200 capturas. Lo mismo pasa con las fotografías, mientras que los planos y mapas varían según la cantidad y el tamaño de los mismos.

El fin último de este proceso es lograr la mejor calidad posible en el archivo digital y así tener la satisfacción de que la labor realizada en el Departamento de reprografía, se basa en el trabajo de equipo y la confianza que se tiene dentro de las diferentes áreas del AGEO, que son las que previamente han trabajado con el documento y se esfuerzan para que éste, se conserve de la mejor manera y llegue así en óptimas condiciones al proceso de digitalización.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/5-8.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

Títulos primordiales y composiciones de tierras

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

TÍTULOS PRIMORDIALES Y COMPOSICIONES DE TIERRAS

Por Jacobo Babines López

Uno de los temas más buscados por los investigadores o usuarios en el Archivo Histórico del AGEO, son cuestiones relativas a los títulos o conflictos de tierras, dentro de este tema encontramos dos términos muy recurridos: los títulos primordiales y las composiciones de tierras. Para entenderlos los iremos explicando, los primeros de acuerdo a Yukitaka Inuoe: son documentos sobre las tierras de los pueblos indígenas, que generalmente fueron redactados en los mismos pueblos durante la época colonial. Muchos de los Títulos están en lengua náhuatl con la escritura alfabética, mientras que hay otros que están en castellano. Varios de estos documentos contienen mapas y/o láminas con dibujos, en los cuales muestran visualmente la traza del pueblo, las figuras de sus fundadores o la llegada de los españoles a él. Narran básicamente la fundación o establecimiento del pueblo en el contexto novohispano, es decir, resultado de la reordenación o reorganización de la población indígena al efectuarse la congregación y precisan su cuaxochtli, término nahua usado para indicar “linderos” o “límites” del pueblo.

Siguiendo esta acepción podemos decir que en el Archivo Histórico no contamos con títulos primordiales, ya que estos regularmente se encuentran en sus comunidades, resguardados por los mayordomos o en otras ocasiones custodiados en la propia iglesia parroquial, además que es muy difícil acceder a ellos, por la desconfianza de los pobladores con los fuereños, pues consideran estos documentos como sus tesoros.

[custom_gallery source=»media: 4116″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»700″ height=»350″ title=»always»]

Los documentos que sí se pueden hallar en el archivo histórico del AGEO, son los denominados Composiciones de tierras, que se implementaron a partir del siglo XVI, con la intención de normar la apropiación de tierras, pastos, abrevaderos, molinos, minas, jagüeyes, ranchos, astilleros, huertas, jacales, solares, ingenios, etc., de los cuales no se contara con título legal. Fue esta la manera de resarcir la repartición de mercedes de tierras que se dio desordenadamente, ya que muchas estuvieron marcadas por la imprecisión de las medidas agrarias, lo cual ocasionó de inicio grandes defectos en la titulación y posesión. Además de que muchos españoles se apropiaron de grandes extensiones de tierra, más allá de lo que marcaba la merced concedida o los títulos de venta con que obtuvieron sus propiedades. Aunado a la necesidad de mayores ingresos para la Corona Española, ya que con estas composiciones se cobraban estipendios por la legalización de los títulos de propiedad.

[custom_gallery source=»media: 4117″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»700″ height=»350″ title=»always»]

El 1 de noviembre de 1591 se emitieron cuatro cédulas de composiciones de tierras para todos los dominios españoles en las indias. Sin embargo, en un tiempo en que la tierra tenía tan poco valor, en que los labradores y ganaderos apenas sacaban pequeñas utilidades, lo único que a éstos les impresionó de la ley fue que tenían que pagar un nuevo impuesto. El 1 de diciembre de 1636, se emitió otra real cédula que buscó hacer expedito el procedimiento de composición de tierras. En ella se especificó que bastaba la confirmación de los virreyes para que los dueños quedaran con título legal de los bienes poseídos, esto es, se eximió a los dueños de la necesidad de pedir confirmación de sus títulos por parte del Rey o del Consejo de Indias.

[custom_gallery source=»media: 4118″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»720″ height=»1080″ title=»always»]

El virrey conde de Salvatierra, promovió una nueva forma de regularizar la tierra mediante las llamadas composiciones colectivas, que se aplicaba a un grupo de colonos de toda un área administrativa. El mecanismo era simple, se notificaba que jueces o agrimensores visitarían las provincias para revisar las tierras poseídas y de ser necesario, harían los deslindes de las mismas para determinar los excesos. Los costos de las mediciones deberían correr por cuenta de los dueños de estancias y haciendas. Los labradores y ganaderos legalizaban la tierra ocupada irregularmente a través del pago que ellos mismos establecían y después regateaban con los funcionarios gubernamentales.

Los procesos de composiciones de tierras no los encontramos como tal en nuestro archivo, ya que estos eran realizados en la capital de la Nueva España y validados por el virrey. En el Archivo Histórico del AGEO, las hallamos dentro de los procesos de límites de tierra que se siguen por las autoridades locales en los procesos contenciosos, y se presentan como pruebas de la correcta posesión de sus propiedades, en algunas ocasiones vienen anexos mapas que ilustran los límites de las tierras en disputa.

[custom_gallery source=»media: 4119″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»720″ height=»1080″ title=»always»]

Los títulos primordiales y las composiciones de tierras, fueron instrumentos legales con los que se les dio posesión y disfrute de tierras, tanto a los particulares, como a los pueblos o comunidades de indios en el estado de Oaxaca. Sin lugar a duda, estos documentos se vuelven testimonios del uso del suelo, por lo que los invitamos a que los consulten en el Archivo Histórico del AGEO y puedan rememorar el pasado de nuestra patria chica.

Primera gran feria indígena del Estado de Oaxaca

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

PRIMERA GRAN FERIA INDÍGENA DEL ESTADO DE OAXACA

Por Liliana Pérez Velasco

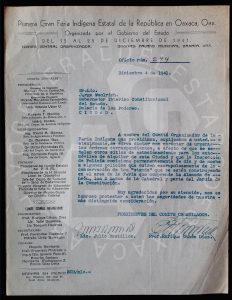

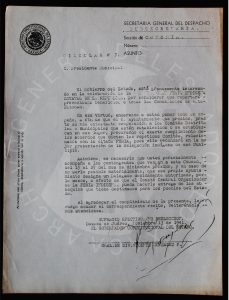

A través de la iniciativa de Enrique Othón Díaz, Profesor de la Dirección de Educación Federal, el gobierno del Estado de Oaxaca deseoso de continuar la obra de justicia social iniciada por la revolución mexicana, en favor de la inmensa población indígena con que particularmente contaba esta entidad, resolvió instituir con el carácter de permanente, del 15 al 25 del mes de diciembre de cada año, en esta Ciudad de Oaxaca, “La Gran Feria Indígena Estatal”.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/1-16.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/2-16.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

Por tratarse de un acontecimiento de la mayor trascendencia e importancia para todas las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, en el que el Gobernador del Estado de Oaxaca, Vicente González F. convocó a las comunidades a servir y prestar su más entusiasta cooperación a fin de que con toda oportunidad, se prepararan los contingentes de las distintas regiones del estado y acudieran a participar en la feria Indígena durante el mes de diciembre.

El problema de rehabilitación de las “razas” indígenas del Estado tenía vivamente preocupada a la Subsecretaría de Economía, Agraria, Trabajo y Previsión Social y por tal motivo procuraba por todos los medios, provocar un mejoramiento económico y cultural en favor de las “razas” mencionadas. Consecuente con este deber necesario del Gobierno, convoca a las comunidades indígenas a participar con entusiasmo en los actos y actividades a realizarse en este evento que consideraba de justicia social y una de las más nobles finalidades del Gobierno de la República.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/3-15.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/4-13.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

Con esta feria indígena el Gobierno creía brindar una oportunidad, que significara un impulso verdaderamente eficaz en la cristalización del ideal que perseguían: buscar el mejoramiento cultural y económico de los “aborígenes “apartados de las urbes.

Para dirigir las actividades referentes a la feria se estableció en esta ciudad, un Comité Central Organizador. Asimismo, en todas las comunidades del Estado se organizaron subcomités distritales o municipales, según la categoría del lugar, de conformidad con la convocatoria que remitió el gobierno a las diferentes comunidades indígenas.

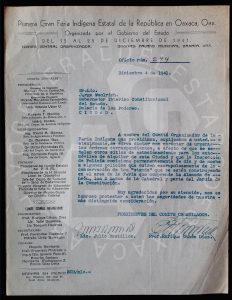

En coordinación con el gobierno del Estado, la Dirección de Educación Federal, disponiendo de toda su plantilla magisterial, determinó las actividades concretas que deberían realizar los maestros en sus comunidades, como:

- 1. Organización de los subcomités

- 2. Funcionamiento de los Subcomités.

- 3. Organización de concursos: ganadería, agricultura, productores industriales, encuentros deportivos, danzas indígenas, bandas de música, trajes típicos, de embajadas, canciones indígenas y puestos indígenas. De los cuales los mejores serían llevados a la Gran Feria Indígena del Estado de Oaxaca.

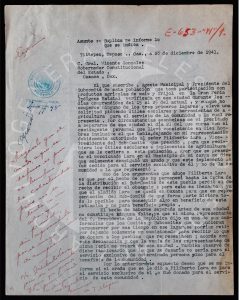

Según Henrietta Yurchenco (2003) , experta estadounidense en música indígena mexicana que a invitación del pintor Rufino Tamayo acudió a la Feria Indígena en 1941, menciona que acudieron mixtecos, zapotecos y mixes, con sus diferentes tradiciones.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/5-7.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/6-3.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

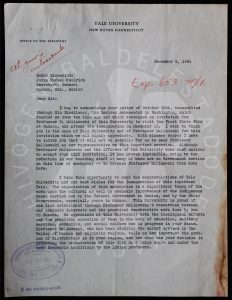

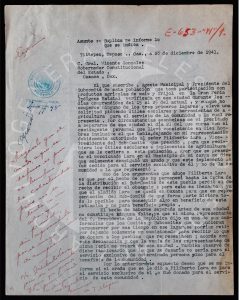

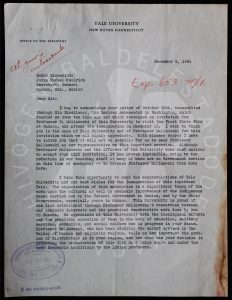

Como dato interesante, en el expediente perteneciente al Fondo de Gobierno/Sección: Secretaría del despacho/ Serie: Actividades cultuales/Subserie: Ferias y certámenes del Archivo Histórico del AGEO; se incluye una invitación al antropólogo polaco Broníslaw Malinowski, profesor e investigador de la universidad de Yale, pionero de la antropología social en el mundo y fundador del funcionalismo en esta misma ciencia, para que realizara observación y estudios de la población indígena durante la celebración de la feria. Esto, debido a que Malinowski había realizado con anterioridad estudios sobre el sistema de mercados en Oaxaca, especialmente en el valle de Tlacolula. Pero el contexto en el que estaba inmerso Estados Unidos por la segunda guerra mundial, ya que no permitía a sus investigadores viajar tan fácilmente a otras partes del mundo además de una agenda sumamente apretada, impidió la asistencia del antropólogo a la feria indígena.

Sin archivos ordenados no hay transparencia, ni historia, ni cultura. Las y los invitamos a consultar este y otros documentos, en el Archivo Histórico del AGEO.

Herramientas básicas para encuadernar

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA ENCUADERNAR

Por Mariana Santaella Amador

“Encuadernar es el conjunto de técnicas, procesos y operaciones que consisten en la unión de hojas, pliegos o cuadernillos con unas tapas o cubiertas de diversos materiales, con el fin de conseguir una mejor conservación y manejabilidad, y que pueden llegar hasta la consideración de arte cuando las tapas han sido bellamente decoradas…”

Antonio Carpallo Bautista

Para encuadernar, se necesitan diversas herramientas, algunas de ellas son especializadas y otras, las podemos obtener de nuestra propia casa. Una herramienta adecuada, pero sobre todo bien utilizada y cuidada, ayuda al encuadernador a ejecutar su trabajo con certidumbre.

En el taller de Restauración de Material Bibliohemerográfico del Departamento de Conservación y Restauración, contamos con materiales y herramientas especializados que usamos para la conservación y restauración de los libros pertenecientes al Archivo Histórico del AGEO.

Las siguientes herramientas son necesarias para hacer una encuadernación, o restaurar una:

- 1.-Tabla de Corte: es un soporte plano y cuadriculado que nos permite cortar a escuadra diferentes tipos de materiales como papel, cartulina, cartón, tela, etc.

- 2.-Reglas Metálicas: son reglas con precisión de medición, en distintos tamaños 30, 50 y 60 cm, son muy útiles como auxiliar de corte.

- 3.-Lápiz suave: debe ser de dureza HB, clasificación estándar para la escritura por su suavidad y firmeza de trazo, así como su grado de intensidad colorante.

- 4.-Borrador de PVC: este tipo de borrador no afecta, ni abrasiona el papel sano, se caracteriza por ser suave y libre de compuestos dañinos para el papel como los derivados del azufre.

- 5.-Escuadras: las hay de diferentes tamaños y nos ayudan a tener precisión al medir y cortar.

- 6.-Cutter y tijeras: herramientas que nos facilitan cortar, siempre y cuando tengan un filo adecuado. El cutter nos permite cortar tramos largos y sólo lo utilizamos para cortar cartón y papel, da mejor precisión que el corte con tijeras, las que usamos únicamente para cortar hilo. [custom_gallery source=»media: 4099″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»400″ height=»200″ title=»always»]

- 7.-Plegaderas: esta herramienta sirve para hendir, doblar, cortar, presionar, alisar o decorar papel, piel, cartón y algunos tipos de tela; también la utilizamos para adherir la piel de los encuadernados a las tapas y para definir las puntas de los libros. Las hay de hueso y de teflón, las de hueso son generalmente de vaca; las de teflón son delicadas, éstas sirven para doblar hojas sin dejar brillo en el papel y son muy útiles al trabajar con piel. En el taller las utilizamos cuando el papel está muy dañado y queremos alisarlo sin dejar brillo. [custom_gallery source=»media: 4100″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»400″ height=»200″ title=»always»]

- 8.-Cera de abeja: se utiliza únicamente para encerar el hilo de algodón, aportándole resistencia y protección al momento de unir los cuadernillos, ya sea en la factura de un nuevo libro o en el proceso de restauración de uno.

- 9.-Agujas de costura, delgadas y de ojo grande: estas agujas son especiales para no hacer perforaciones demasiado grandes en el papel y evitar que la estación de costura se debilite a causa de ello.

- 10.-Hilo de algodón: en el taller de material bibliohemerográfico utilizamos hilos de diferentes calidades y diferentes tipos, el más común es el de algodón, con éste se unen los cuadernillos entre ellos para formar el libro. Se pueden usar otros hilos como seda, lino, ixtle, siempre y cuando se pueda cumplir con el principio de compatibilidad de materiales que dicta la disciplina de la Restauración.

- 11.-Punzones: usamos los de punta fina para perforar los puntos de costura.

- 12.-Adhesivo de PVA (Acetato de polivinilo). En encuadernación lo usamos diluido con agua para adherir papeles, o encajar el cuerpo del libro a su cartera.

- 13.-Prensa de acabado: se utiliza tanto para el prensado de los cuadernillos antes de su cosido como para presionar las tapas una vez encoladas y para su posterior unión con el cuerpo del libro. [custom_gallery source=»media: 4101″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»400″ height=»200″ title=»always»]

- 14.-Vidrios: ayudan a mantener en plano o corregir el plano del papel o del libro, dando una superficie uniforme que ejerce presión sobre estos.

- 15.-Pesos: suelen ser de plomo y pesar entre 1 a 2 kg, se usan con un forro de tela de lino u otro material que evite el contacto directo. Se colocan sobre los vidrios contribuyendo a dar presión uniforme. [custom_gallery source=»media: 4102″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»400″ height=»200″ title=»always»]

Sin estas herramientas, los procesos de encuadernación serian casi imposibles de hacer. El contar con un taller equipado para procesos de conservación y restauración de libros facilita el trabajo del profesional, permitiendo tener mejores resultados en conservación, en calidad y en tiempo.

Bibliografía:

Manual Básico de Encuadernación Vol. II, Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación Moreno Pimentel Angélica. 2011.

Manual de encuadernación, Escuela de Conservación y Restauración del Occidente, Licenciatura En Restauración de Bienes Muebles Julio 2013 autor. Barba Jiménez, Castañeda Delgado, García Flores, García Vedrenne, Guerrero Rivera, Jarero Espinoza, Méndez Lomas, Et al.

[/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/2-16.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/2-16.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/4-13.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/4-13.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/6-3.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/6-3.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox]