Lenguas mesoamericanas en juicios del siglo XVIII

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

LENGUAS MESOAMERICANAS EN JUICIOS DEL SIGLO XVIII

Por Tania Bautista Monroy

La UNESCO declaró el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Así mismo, el 21 de febrero se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna. De acuerdo al Catálogo de las Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en Oaxaca se hablan once lenguas otomangues: amuzgo, cuicateco, chatino, chinanteco, chocholteco, ixcateco, mazateco, mixteco, popoloca, triqui y zapoteco; además de las lenguas mixe, zoque, huave, náhuatl, y la chontal de Oaxaca. Esto lo constituye como el estado con mayor número de lenguas otomangues y uno de los más diversos lingüísticamente, pues por cada lengua se despliegan numerosas variantes dialectales.

Esta diversidad contrasta con las condiciones de sus hablantes, quienes frecuentemente experimentan discriminación, rechazo y falta de acceso a los servicios de los tres niveles de gobierno en el país. Las políticas lingüísticas nacionales y los altos índices de emigración son algunos de los factores que han contribuido a la rápida disminución de hablantes de lenguas mesoamericanas. Sin embargo, en las últimas décadas se han planteado propuestas y ejecutado proyectos para recuperar el uso de ellas y asegurar el ejercicio de los derechos de sus hablantes como ciudadanos mexicanos.

[custom_gallery source=»media: 3914,3913″ limit=»2″ link=»lightbox» width=»280″ height=»400″ title=»always» class=».su-custom-gallery{text-align: center; aling-items: center}»]

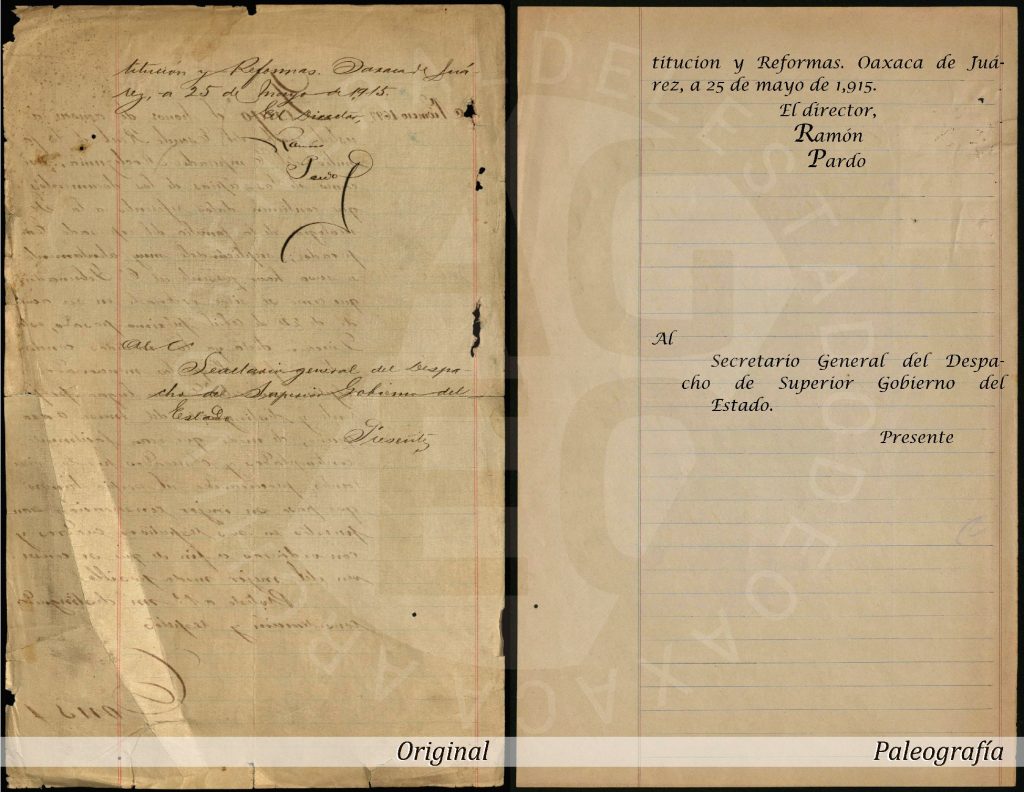

En el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca, existen documentos en los que las lenguas de origen mesoamericano cumplen un papel determinante para el inicio, desarrollo y conclusión de procesos judiciales. La mayor parte de estos juicios son de propiedad y posesión y datan del siglo XVIII. En esa época fueron frecuentes las querellas entre particulares, autoridades municipales y órdenes religiosas, por la posesión de tierras.

Los testamentos y contratos de venta en lenguas mesoamericanas fueron los instrumentos más exhibidos ante las autoridades para probar la posesión de un terreno. Para ser presentados, estos documentos eran traducidos al español por el intérprete del juzgado correspondiente. Por ejemplo, en 1704 Baltazar Asencio, Procurador General de la Orden de Santo Domingo, disputó unas tierras contra Pedro Ramírez, Pascual de la Cruz y Pascual Simón, naturales de Teozapotlán. Éstos presentaron dos testamentos en zapoteco para probar que dichas tierras les habían sido heredadas por sus antepasados.

Otro caso fue el juicio promovido en 1767 por las autoridades de San Juan Tabaá contra un natural de ese pueblo, Vicente Jerónimo, por la posesión de dos pedazos de tierra. En este proceso se presentó una escritura de venta en zapoteco realizada 57 años antes, en 1710.

[custom_gallery source=»media: 3916,3915″ limit=»2″ link=»lightbox» width=»280″ height=»400″ title=»always» class=».su-custom-gallery{text-align: center; aling-items: center}»]

Por último, en 1775 fue presentada una escritura de donación de tierras en mixteco, en el juicio por la posesión de tres pedazos de tierra, promovido por los principales de San Juan Sosola contra los naturales de San Jerónimo Sosola.

Como se puede apreciar, las escrituras redactadas en lenguas mesoamericanas, ante autoridades locales de los que ahora son municipios, son evidencia de los valores legales y administrativos que tuvieron en este territorio, así como de las estrategias de los autores de dichas escrituras para plasmar su lengua a través de un sistema de escritura que anteriormente les era ajeno: el alfabeto.

[custom_gallery source=»media: 3917,3918″ limit=»2″ link=»lightbox» width=»280″ height=»400″ title=»always» class=».su-custom-gallery{text-align: center; aling-items: center}»]

Los invitamos a consultar los acervos del Archivo Histórico de Oaxaca, en los que se pueden conocer las transformaciones que dieron forma a nuestro presente y nos ayudan a reflexionar la creación de un mejor futuro.

Sin archivos ordenados no hay cultura, ni historia, ni transparencia. Los invitamos a consultar estas joyas documentales en el Archivo histórico del AGEO.

Características de los soportes documentales a partir de sus materiales constitutivos y técnicas de factura

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

Características de los soportes documentales a partir de sus materiales constitutivos y técnicas de factura

Por Gabriela Gómez Cruz

El papel es un material que posee una estructura en forma de láminas y se produce a partir de una dispersión de fibras vegetales en agua, filtradas en una malla y aglutinadas en una red.

La celulosa, principal componente del papel, se extrae del algodón, lino, yute, kozo, morera y maderas varias, entre otros. Desde el punto de vista bioquímico, es un polímero natural constituido por una larga cadena de carbohidratos y polisacáridos que en el microscopio, se asemeja a un cabello humano. La longitud y espesor de las fibras varía según el tipo de árbol o planta. Las fibras de algodón tienen una longitud de 20-25 milímetros, las de pino 2-3 mm y las de eucalipto 0,6-0,8 mm.

En el Archivo Histórico del AGEO, se han identificado tres tipos de papel: de pulpa de trapo, de pulpa de madera y papel vegetal. Este último como soporte de planos para la construcción de maquinaria y edificios.

Papel de Pulpa de Trapo

Se fabricó en los siglos XVI a XIX a partir del algodón, lino o yute. Prefiriendo las fibras de algodón por ser más fuertes, duraderas, suaves y disponibles por ser largas y huecas como un tubo.

La pulpa se fabricaba con trapos usados, pues esto facilitaba el batido de las fibras. El proceso de clasificar y cortar los trapos, eliminando botones y costuras, dividiéndolos en finos, medianos y ordinarios, lo hacían unas mujeres conocidas como las apartadoras.

Luego de la recolección y selección, los trapos se colocaban en tinas con agua, cal y/o cenizas; después se batían repetidamente con mazos hasta obtener una pasta que era dispersada en una tina con agua, en la cual se introducía un bastidor de madera con una malla o red en el fondo.

La malla se elaboraba con alambres tejidos en una retícula, los puntizones de manera horizontal y los corondeles, verticales. A partir del siglo XIII, se comenzó a coser una figura gráfica a esta retícula de alambres tejidos, (cabezas de toro, cruz, escudos, llaves, coronas, etc.) que producía en el tejido un relieve pues al introducir el bastidor en la tina, se acumulaba menos pulpa en ella, al igual que en los corondeles y puntizones. Así, al ver el papel al trasluz, se puede observar a simple vista la impresión que han dejado los alambres. Esto se conoce como filigrana o marca de agua.

La hoja de papel se secaba colocándola en una prensa para eliminar el exceso de agua o se tendía al sol. Se finalizaba dando golpes con un mazo para un acabado pulido; después se inventaría el calandrado, que eran dos cilindros de madera o metal que, con presión y/o calor, homogeneizaban el grosor de la hoja, satinaban la superficie y compactaba las fibras, generando papeles más resistentes.

[custom_gallery source=»media: 3901,3902″ limit=»2″ link=»lightbox» width=»340″ height=»240″ title=»always» class=».su-custom-gallery{text-align: center; aling-items: center}»]

Papel de Pulpa de Madera

En 1843 se introduce el procedimiento mecánico, usando como materia prima la madera de los árboles. Actualmente es el material más utilizado para la fabricación de papel.

Las maderas utilizadas para este fin se conocen como maderas pulpables, generalmente blandas como pinos y alerces. Estas maderas generan grandes cantidades de lignina, un polímero amorfo que tiene propiedades aglutinantes y que le dan una consistencia fibrosa; su alta capacidad de absorción de luz ultravioleta, hace que los papeles con alto índice de lignina sean muy propensos a amarillear en contacto con la luz solar. Con las maderas blandas se obtienen fibras más largas y papeles más resistentes, con las maderas duras como el eucalipto y el abedul, las fibras son más cortas, y por ende, los papeles menos resistentes y más suaves.

Hoy en día, el proceso de producción de papel es similar al que se hacía hoja por hoja con pulpa de trapo, con la invención de la máquina se logró la producción masiva de un papel continuo, uniforme y con acabados más finos; accesible a todos, muy barato pero desechable.

[custom_gallery source=»media: 3906″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»340″ height=»240″ title=»always» class=».su-custom-gallery{text-align: center; aling-items: center}»]

Papel vegetal, también de pulpa de madera

Es un papel tratado químicamente al que se le da un baño en ácido sulfúrico para tapar los poros de la celulosa y así hacerlo impermeable. En el siglo XX, se usó como soporte de planos, dibujados con tinta china, su transparencia permitía copiarlo innumerables veces sobre otros papeles con técnicas fotográficas como la cianotipia o la diazotipia.

[custom_gallery source=»media: 3907″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»340″ height=»240″ title=»always» class=».su-custom-gallery{text-align: center; aling-items: center}»]

Para finalizar, la estabilidad o la inestabilidad del papel se da por sus características químicas y físicas, fruto tanto de la materia prima para las pulpas, como de los procesos de fabricación.

El papel de Tina, elaborado a mano a partir de trapos, es un papel de gran calidad y de larga conservación; mientras que los papeles mecánicos presentan gran inestabilidad, tanto por la materia prima como por los químicos añadidos al proceso.

Es indispensable conocer las causas y mecanismos de deterioro de cada tipo de papel, estos se desarrollan de manera intrínseca: según sus materiales constitutivos y técnica de factura, o extrínseca: a causa de su exposición a condiciones adversas que han alterado negativamente su estructura química y física. En el Departamento de Conservación y Restauración del AGEO, desarrollamos planes de conservación para prevenir daños en el papel, así como para corregir los ya existentes.

Vestigios de una lucha

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

Vestigios de una lucha

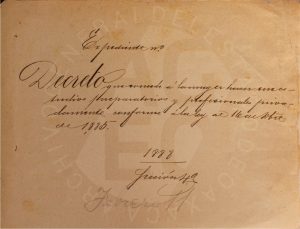

Breve muestra documental en el marco del Día internacional de la mujer 2019

Por Efraín Velasco Sosa

Haciendo eco al tema propuesto por la ONU para el Día Internacional de la Mujer 2019, “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”, el Archivo histórico del AGEO ha seleccionado una breve muestra documental en la que se identifica el cambio estructural al que se sometió el discurso de género durante la última mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Desde las incipientes filtraciones a través del pensamiento positivista –y en clave eminentemente masculina–, hasta su eventual apropiación discursiva en la construcción de la identidad femenina moderna.

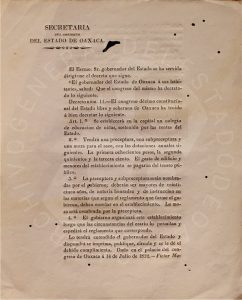

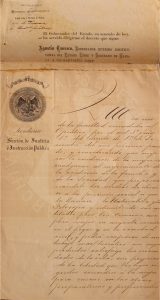

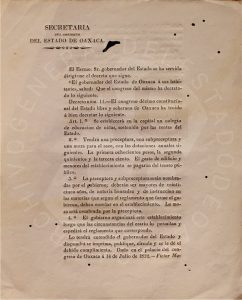

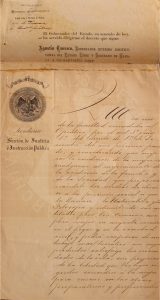

De los primeros tres documentos que se exponen –relativos a la instrucción pública en el ámbito local–, en dos de ellos se verifica la instrumentación del Estado para promover el acceso de la mujer a los estudios primarios, preparatorios y profesionales. Como la publicación realizada por Secretaría del Gobierno, siendo Benito Juárez García gobernador del estado de Oaxaca, en la que el Congreso local decreta la instalación de un Colegio de educación de niñas (15 de julio, 1852). Esta disposición tenía, como se advierte, un sesgo instrumental, ya que su propósito principal era desvincular la instrucción pública del sistema de educación religioso, ya que la primera institución de este tipo fue fundada por el obispo Isidoro Sariñana a finales del siglo XVII. Así, el artículo 4º de dicho decreto, dispone la organización de este establecimiento solo hasta que “las circunstancias del erario lo permitan”, situación que se sucedió hasta 1866, con la fundación de la Academia para Niñas.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/1.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/2.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

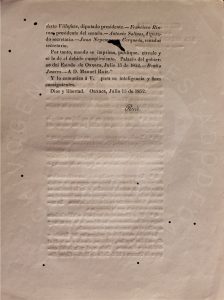

El segundo documento que se encuentra en exposición es el manuscrito que se utilizó para la redacción del decreto publicado el 11 de febrero de 1888, en el que se establece el derecho de matrícula a los estudios preparatorios y profesionales para las mujeres. Aunque no se han localizado los datos de ingreso de las primeras estudiantes a los estudios preparatorios es necesario destacar dos cuestiones. Primero, que este precepto se redacta en alcance al que reforma el Plan de estudios preparatorios y profesionales del Instituto de Ciencias y Artes del Estado (16 de diciembre de 1885); y segundo, que incluso antes de la puesta en vigor de ambos decretos –entre 1883 y 1885–, ya se habían certificado en la carrera corta de Partera, Josefa Castañeda, Francisca Cervantes y Amalia Ramírez.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/3.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/4.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

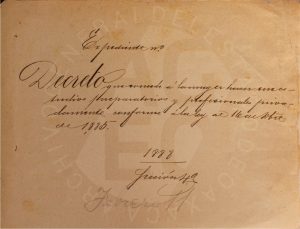

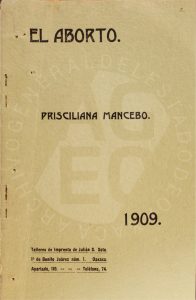

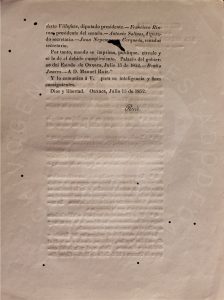

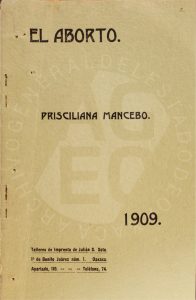

Es a través de la exposición de parte del expediente que conforma el tercer documento que se confirma el descargo de las leyes antes mencionadas. Se exhiben en complementación el certificado de estudios profesionales en la Carrera Especial de Obstetricia y la tesis publicada de Prisciliana Mancebo, el primero expedido por el Instituto de Ciencias y Artes del Estado con fecha de 2 de enero de 1909; y la segunda publicada en los Talleres de imprenta de Julián S. Soto, fechada también en 1909. Es de destacar que Mancebo haya promovido como tema de tesis el aborto, ya que éste sigue suscitando profundos debates por la multiplicidad de aspectos hacia los que se extiende. Sin embargo, al margen de cualquier discusión, hay que entender también que este estudio se realizó en un momento histórico en el que la ginecología y obstetricia en México tuvieron un desarrollo importante.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/5.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/6.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

En la última parte del siglo XIX no solo se avanzó en el conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, sino que se introdujeron transformaciones en la manera de auscultar y se investigaron temas hasta entonces inéditos. En el Catálogo de tesis de medicina del siglo XIX (UNAM, 1999), Carmen Castañeda de Infante enlista una serie de trabajos en torno al aborto terapéutico –como lo aborda Mancebo–, a partir de 1869. El sesgo emancipatorio reside en que las investigaciones que se han localizado solo pertenecen a médicos.

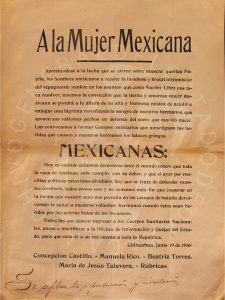

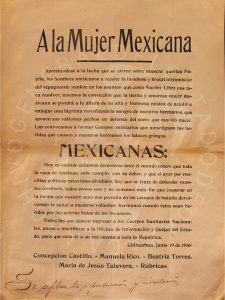

Los siguientes documentos son un índice de la presencia de la mujer en la vida post-revolucionaria de México, un periodo de transición identitaria nacional. Es el caso del cartel “A la Mujer Mexicana”, en el que un grupo –encabezado por la chihuahuense Concepción Castillo–, solicita la reunión de otras mujeres para la composición de Cuerpos Sanitarios Nacionales durante la Segunda intervención estadounidense. La mujer no solo se suma en la construcción de la identidad nacional que se busca después de Revolución, sino que plantea que la mexicana es una identidad que debía de compartirse por igual sin importar el género.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/7.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

El número expuesto del semanario ilustrado “Mujer Moderna”, probablemente fue editado en 1917, ya que una de sus entradas corresponde al Primer Congreso Feminista (1916), mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Mérida. La directora de esta publicación es la duranguense Hermila Galindo (1886 – 1954), quien fue una gran promotora de la igualdad de géneros, a tal punto que formó parte del grupo que logró la modificación del artículo 34º constitucional, que resultó en el sufragio de la mujer en México (1954).

En la portada del número que se retrata a María Herminia Pérez de León, más conocida como Mimí Derba (1893 – 1953), quien además de ser la primera cineasta mexicana, también fue primera actriz, cantante, escritora, guionista y productora de cine.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/8.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/9.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

El semanario ilustrado “Mujer Moderna”, fue fundado en 1915 en medio de los conflictos revolucionarios y se dejó de publicar en 1918. Contenía artículos literarios, políticos y noticias nacionales e internacionales; pero entre éstos destacaban los análisis escritos por Galindo en relación a la posición social de la mujer y su derecho de igualdad ante el hombre en los ámbitos políticos y sexuales. Además de colaborar escritoras y periodistas nacionales, participaron mujeres de diferentes nacionalidades, sobre todo de España, donde también se buscaba la igualdad de los derechos sociales y políticos.

Con esta exposición, el AGEO reafirma el compromiso de hacer visibles a las mujeres en su diversidad y avanzar en el reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos humanos. Los y las invitamos a visitarla en la sala anexa a las Bibliotecas BS, en el Archivo Histórico del AGEO, ubicado en el corazón del Parque Las Canteras, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

Genealogía y árbol de Moctezuma.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

Genealogía y árbol de Moctezuma.

Por Stella Camargo

Los archivos son vitales, esenciales y necesarios para la sociedad en general y especialmente para los individuos. Hoy hablaremos de árboles genealógicos, y sí, este conocimiento se obtiene también a través de los archivos.

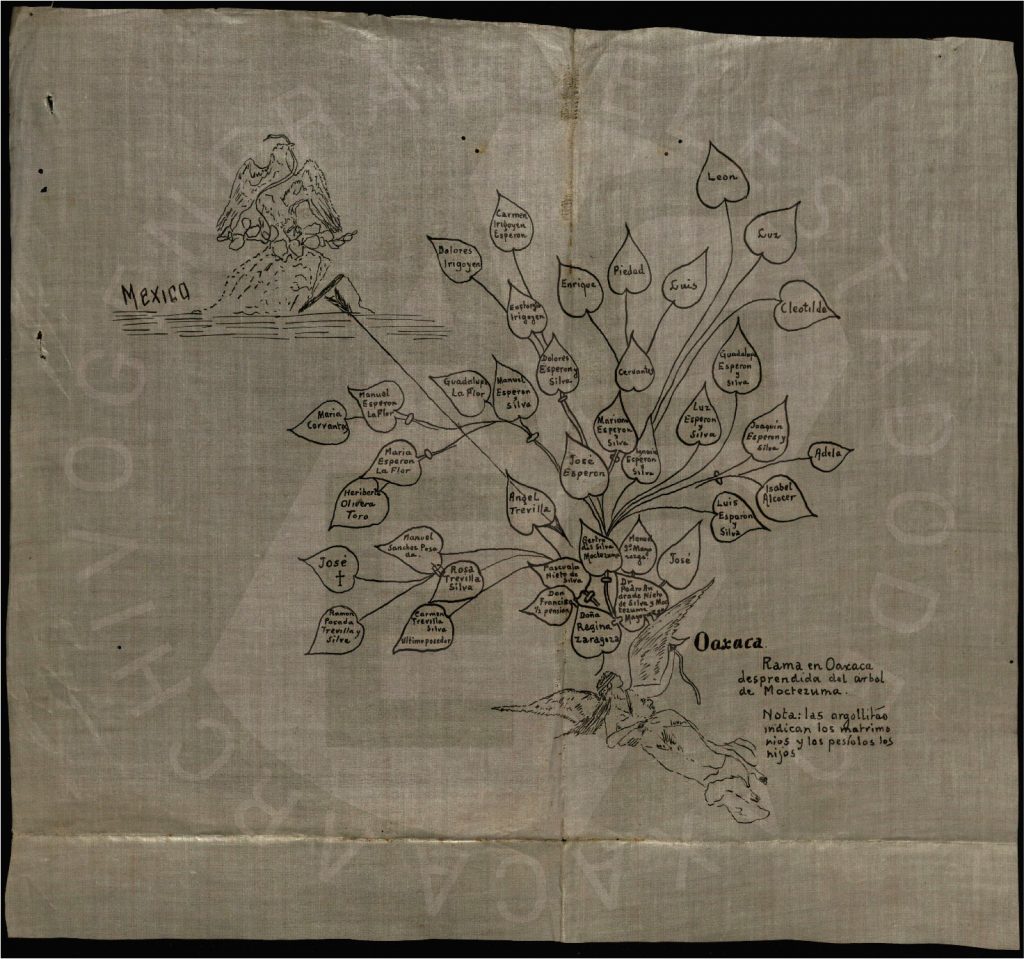

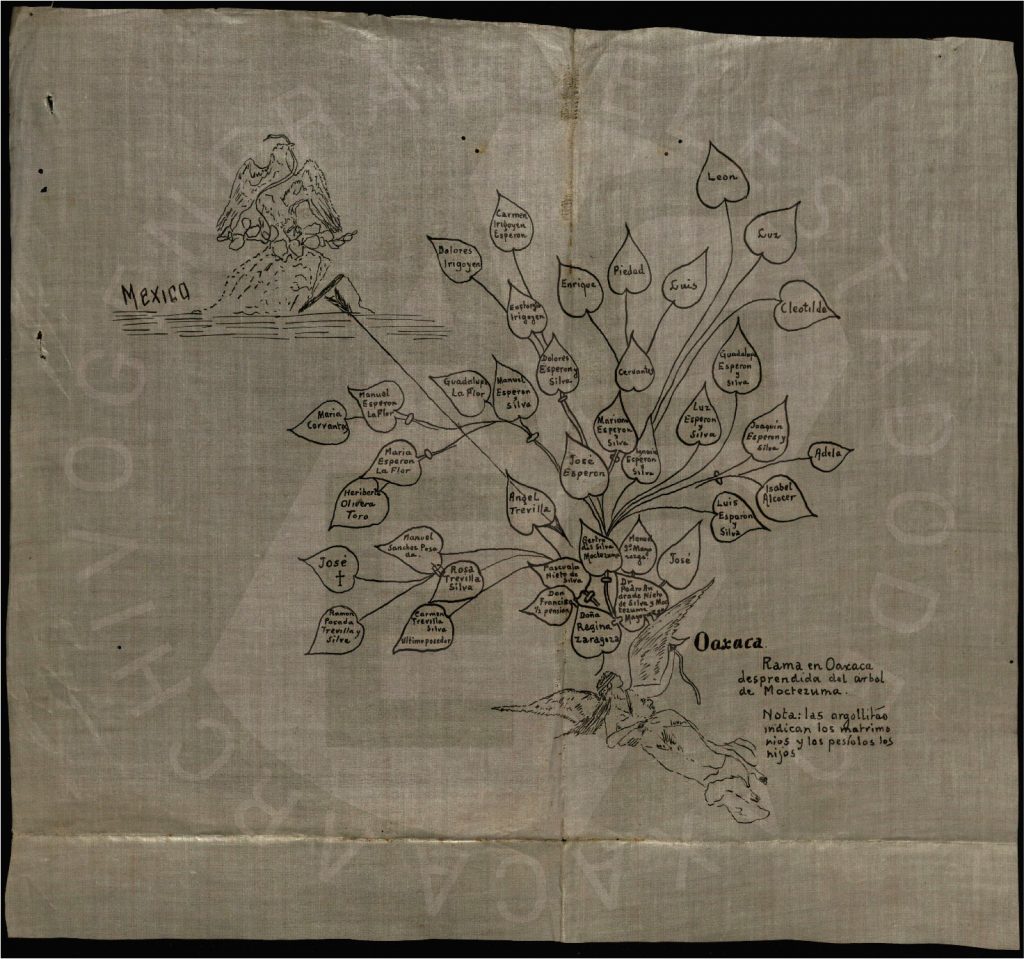

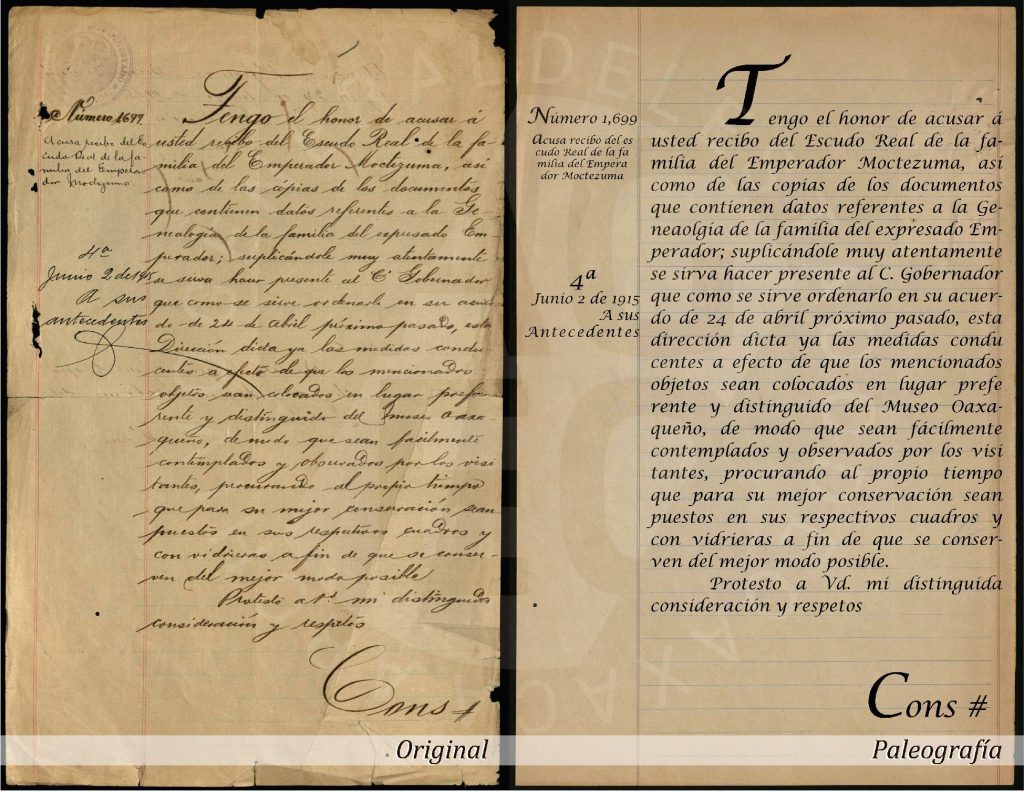

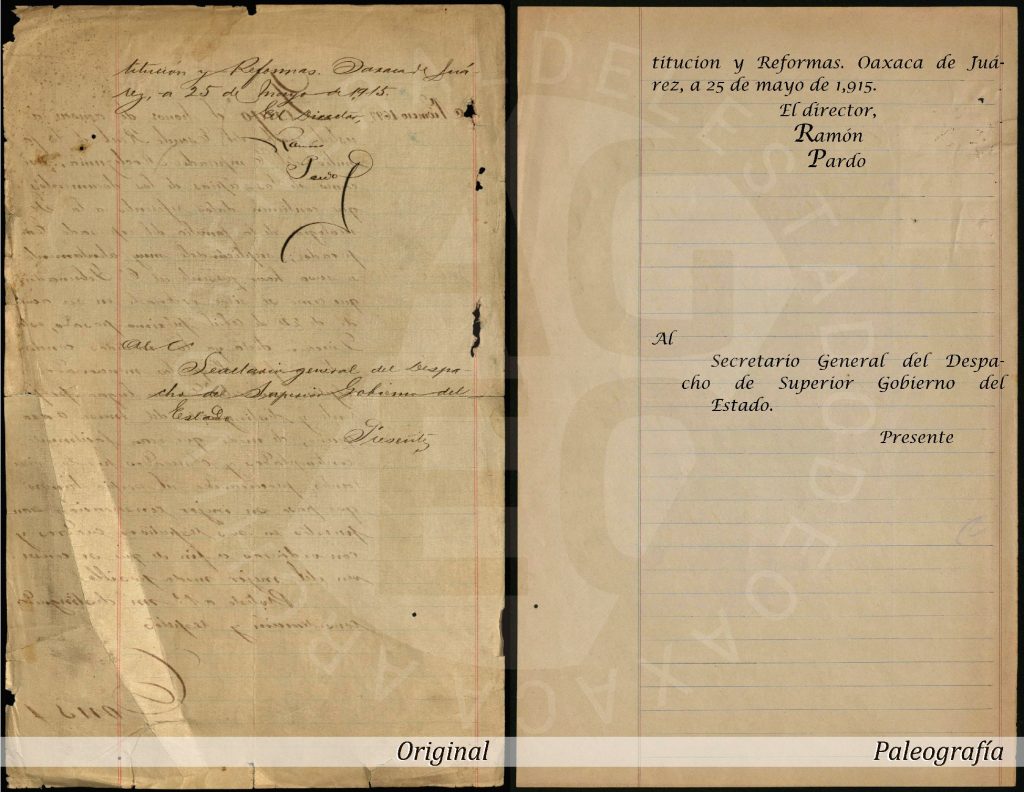

Llegó al Departamento de Reprografía del Archivo General del Estado del Oaxaca, una solicitud para digitalizar la “Rama en Oaxaca desprendida del árbol de Moctezuma”. El soporte está en tela aprestada la cual aún conserva su precioso brillo. Dicha tela se fabricó industrialmente desde mediados del S. XIX hasta mediados del XX, específicamente como soporte de mapas y planos.

Al buscar información sobre la genealogía de Moctezuma encontré que existen hoy alrededor de 300 descendientes dispersos en España y Latinoamérica, algunos de ellos nobles españoles que no pasarían hoy una investigación de limpieza de sangre por no ser cristianos viejos y porque llevan los genes del Tlatoani que gobernaba a la llegada de Hernán Cortés en 1519.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/1-4.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

En www.moctezuma.awardspace.biz hay un informe genealógico de Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin elaborado por Mariano Flores L. pero no está ningún dato sobre la rama Oaxaqueña.

En www.geneanet.org está el árbol genealógico completo en “Familias novohispanas. Un sistema de redes» el cual es coordinado desde abril de 2007 por Javier Sanchiz, del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); desde octubre de 2013 colabora Víctor Gayol del Centro de Estudios Históricos CEH de El Colegio de Michoacán; y a partir de enero de 2014 Omar Soto de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica (AMGH) y su árbol genealógico (genemex). En esta página los enlaces a las actas de nacimiento, defunción o matrimonio remiten a los portales de Ancestry.com y de FamilySearch.org.

Desde el punto de vista intelectual e histórico no es difícil saber por qué se hace un árbol genealógico con rigor académico. En el Archivo General del Estado de Oaxaca se pueden consultar las actas del fondo histórico del Registro Civil, a partir de 1861 (cuando lo funda Benito Juárez) hasta 1914; algunas actas están en casi cuatro mil rollos microfilmados en la década de 1970 al 80 en un convenio de colaboración con FamilySearch la organización de genealogía más grande del mundo.

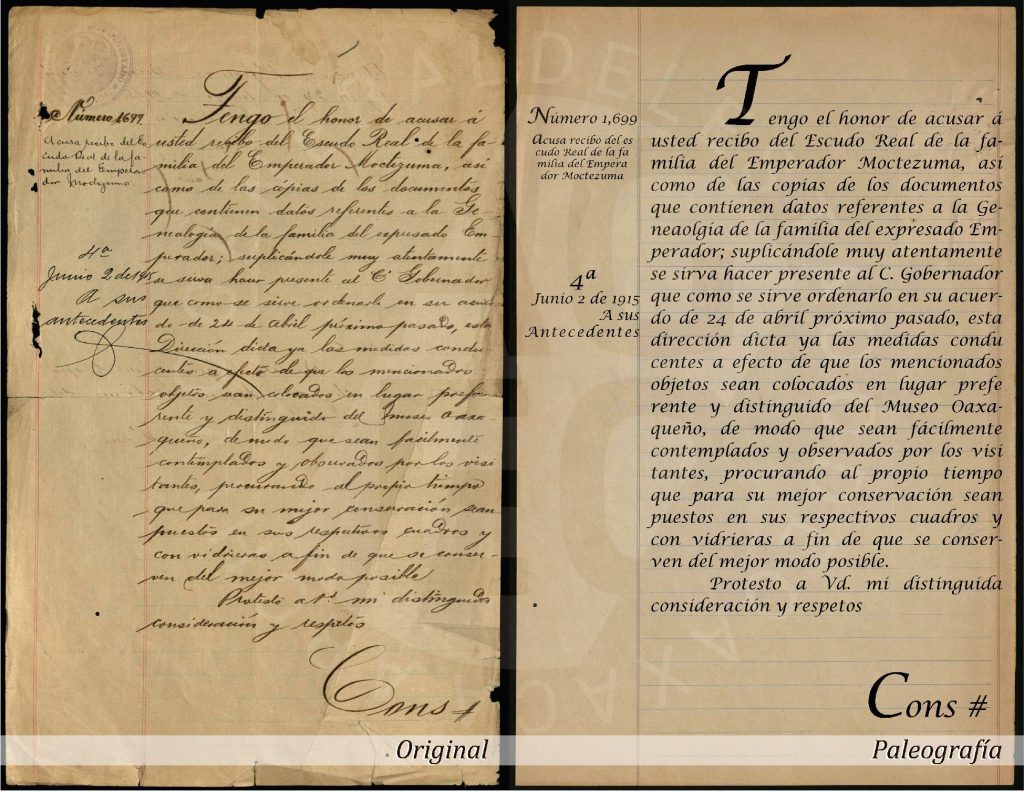

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/2-4.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

FamilySearch, afirma que aprender sobre los antepasados ayuda a entender mejor quiénes somos, a crear un lazo familiar que une el presente con el pasado y establece un puente hacia el futuro. Fundada en 1894 como La Sociedad Genealógica de Utah, tiene más de 5,840 millones de nombres de personas, 1,250 millones de imágenes digitales en rollos de microfilmes y microfichas, miles de libros y varias bases de datos especiales de historia familiar. Ha recopilado, preservado y compartido registros genealógicos hace más de 130 años, en convenio con más de 10.000 instituciones, tales como archivos e iglesias en todo el mundo y a partir 1999 dan acceso gratuito a estos datos en Internet. Tiene los últimos adelantos en tecnología para reprografía, manejo de metadatos y resguardo, el cual se hace en las Bóvedas de Granito (1965) y desde 2017, en unas instalaciones especializadas en conservación digital.

Hay muchas razones por las cuales se desea hacer un árbol familiar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cree que las familias brindan gozo y significado a la vida, “el Espíritu Santo da testimonio de la naturaleza divina de la familia”, por lo tanto buscan a sus antepasados para proporcionarles las ordenanzas salvadoras del Evangelio. “…ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados (Hebreos 11:40), ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos” (D&C 128:15).

Además de religiosas e intelectuales hay razones terapéuticas para el estudio del árbol genealógico. La psicología, la psiquiatría y las terapias alternativas (como los arboles familiares y las constelaciones familiares) basan unas de sus técnicas para ver, cómo el inconsciente familiar interactúa con el personal, cómo el presente de una persona está ligado al sistema filial del que proviene. Así, la historia familiar de una persona es fundamental para sanar, al entender las circunstancias acaecidas a sus ancestros, que se reflejan en el presente.

El árbol tiene una memoria que se reproduce en generación en generación, por conexiones espirituales o genéticas, esto corresponde a las creencia de cada quien. Lo cierto es que al igual que los archivos, contiene datos de triunfos, anécdotas, migraciones, etcétera y también, cual caja de pandora en silencio, guarda secretos, engaños, abandonos, cárcel, accidentes, ruinas, locuras, incestos, violaciones, asesinatos y toda clase de tabúes y vergüenzas. Todos estos conflictos no solucionados se manifiestan en el inconsciente causando enfermedades físicas y psicológicas. Conocer el árbol familiar, permite sanar y liberar ataduras ancestrales heredadas, para convertirse en esencia en uno mismo.

Alejandro Jodorowsky en su libro “Metagenealogía”, enseña a comprender y sanar el árbol genealógico para crear un nuevo inicio; reconstruyendo el núcleo familiar de tres generaciones, a partir de los padres, hermanos, abuelos, tíos y hasta bisabuelos. Él propone como fuentes de información: entrevistar a los familiares respetando el pudor o silencio. Examinar en los archivos personales documentos, fotografías, cuadros, noticias de la época, etcétera. Y para confirmar los datos, hacer búsquedas en los archivos públicos como el registro civil, hemerotecas, o los archivos históricos que él llama archivos de la época.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/3-4.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

Sea cual sea la razón de hacer un árbol genealógico, el mero ejercicio es muy importante porque organiza (en archivística organizar es: clasificar, ordenar y describir), ordena, poniendo cada cosa y a cada quien en su lugar. Da objetividad al mirar a los antepasados tal como han sido. Permite devolver con amor a cada uno aquello que es suyo y asumir las responsabilidades que sí nos corresponde. Y lo esencial: la toma conciencia de la pertenencia a una familia, clan o grupo social; de quién se es, que lugar se ocupa en la familia, que historias se heredan y por ende de dónde venimos y para dónde vamos.

Hay en internet un mensaje que grafica a una persona hoy, a sus 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastarabuelos, 64 pentabuelos, 128 hexabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos etc. Como la cifra es exponencial, en algún punto hay 1,073,741,824 personas que se relacionaron para que tú estuvieras aquí y ahora. Si la población aproximada del planeta en 1400 era de 450,000,000, estas cifras indican que somos familiares o como dicen, que todos somos hermanos.

Con la certeza de que esta digitalización del árbol de Moctezuma nos hermana, que servirá para una toma de decisiones y para el plan de vida de alguien, los invitamos al Archivo General del Estado de Oaxaca. Sin archivos ordenados no hay transparencia, ni historia, ni cultura.

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/2.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/2.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/4.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/4.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/6.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/6.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/9.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/03/9.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox]