Métodos reprográficos utilizados en planos y mapas

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

MÉTODOS REPROGRÁFICOS UTILIZADOS EN PLANOS Y MAPAS

Por Ilse Anabel Martínez Roque

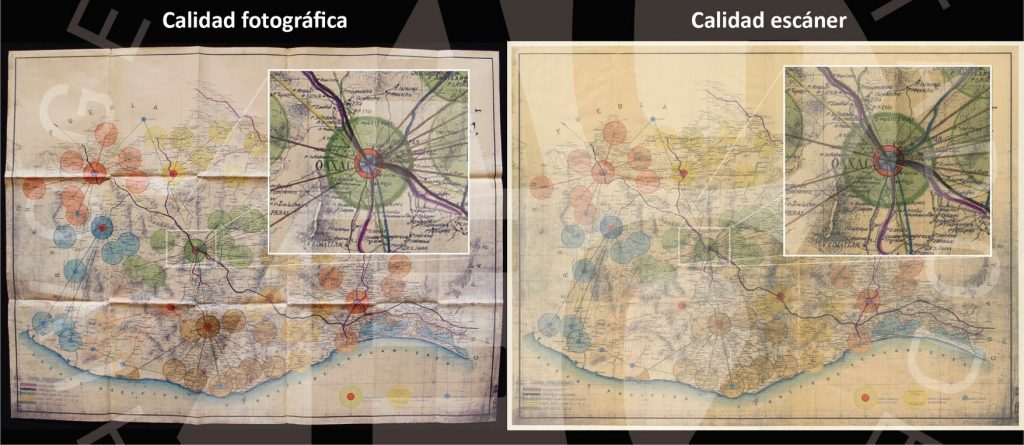

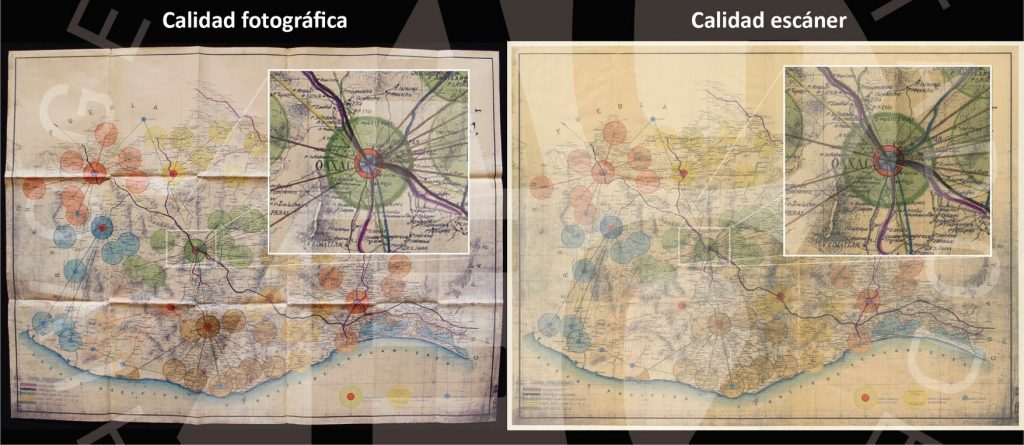

Si bien hemos hablado en artículos anteriores sobre qué es reprografía y cuáles son los diferentes métodos para hacerla, en esta ocasión se mostrará una breve comparación entre la reprografía hecha mediante fotografía y escaneo de planos y mapas.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/1-14.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

En los primeros artículos mencionamos que la reprografía es un proceso que permite reproducir documentación mediante diversos métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Pueden ser fotocopia, microfilmación, fotografía y escaneo, entre otros. Cada una de estas técnicas se adecua a las necesidades para llegar a los resultados deseados.

Uno de los servicios que presta el Archivo General del Estado de Oaxaca es la digitalización, la cual se realiza a través del Departamento de Reprografía, al usuario que lo solicite. Originalmente, esa información viene plasmada en fotografías, libros, expedientes. Estos formatos generalmente no exceden el tamaño oficio, pero los mapas y los planos sí, generalmente sus dimensiones oscilan entre 80 x 100 cm y 100 x 180 cm.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/2-14.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

Hasta ahora no hay nada complejo en el asunto, ya que, se haga la reprografía por medio de fotografía o de escaneo, ambas darán como resultado una imagen digital, pero, ¿qué pasa cuando nuestro objetivo es que la información sea legible?. Para estos casos es necesario partir de un cuadro comparativo y tener muy claro cuáles son las necesidades, la imagen tanto de la fotografía como del escaneo en teoría es la misma, pero los atributos que se aportan a su captura harán la diferencia.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/3-13.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

Desde el principio en el departamento hemos hecho pruebas para dar el mejor resultado posible. En las reproducciones de formatos tamaño carta, oficio, doble carta, no había dificultad alguna, configurando los atributos tales como formatos, pixeles por pulgada, espacios de color y dimensiones, una sola captura del escáner daban como resultado una imagen óptima, pero la complicación vino cuando se digitalizaban planos o mapas debido a las grandes dimensiones de estos.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/4-11.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

La solución en primera instancia fue una fotografía, el proceso partía con la ubicación de un tripié lo más alto posible para que el plano entrara en una sola toma; pero los resultados obtenidos no eran satisfactorios por muchas razones, entre otras porque los planos y mapas contienen información numérica y tipografía en tamaños tan pequeños, que al momento de encajar su dimensión en una fotografía se volvían ilegibles y había pérdida de información por lo que no se lograba el objetivo principal.

El otro método era el escáner que tiene la opción de atribuir propiedades tan nítidas que permiten leer las letras por más chicas que estas sean y facilitarían el objetivo de la información, pero el inconveniente es que el espacio de escaneo se limita a formatos inferiores de 70 cm x 50 cm.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/5-6.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

La solución llegó cuando se decidimos escanear por cuadrantes, creando un rompecabezas de tomas que posteriormente serían unidas para dar salida a un producto final.

Este proceso no es nada sencillo, se tiene que dividir exactamente el documento para que todos los bordes coincidan, hay que controlar la luz para evitar el riesgo de que cada captura resulte con tonalidades diferentes, de igual forma debemos cuidar los ángulos de alineaciones, pues un mínimo desfase compromete la continuidad de la imagen, todo esto para que el producto final sea una sola imagen con un imperceptible proceso de unión.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/6-2.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

Este trabajo es muy valioso porque ayuda a conservar mejor la documentación original que se resguarda en el Archivo General del Estado de Oaxaca. Digitalizar es la manera de proteger el original, si un usuario consulta las copias digitales podrá acceder a la información que necesita y el documento original no sufrirá más deterioros por manipulación. El compromiso del departamento es posibilitar la reproducción documental por medio de imágenes digitales para facilitar la información a quien lo requiera.

Sin archivos ordenados no hay transparencia, ni historia, ni cultura. Las y los invitamos a visitar el Archivo General del Estado de Oaxaca.

Escuela Correccional de Artes y Oficios del Estado de Oaxaca.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESCUELA CORRECCIONAL DE ARTES Y OFICIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

Por Blanca Paola Pérez Garro.

El 26 de agosto de 1889, el Gobernador y General de Brigada del Estado de Oaxaca, Albino Zertuche, decretó que la Escuela de Artes y Oficios del Estado se reformaría, convirtiéndola en “ Escuela Correccional de Artes y Oficios”. Este acto se basó en los artículos numero quinto de la ley del catorce de diciembre de 1888, en el artículo quinto del día 30 de noviembre de 1882 y del artículo tres del nueve de noviembre de 1881, ese decreto comenzó a surtir efecto en el mes de septiembre y el inmueble fue entregado por el señor Sebastián Navalon al mayor de infantería Luis M. Saavedra, el 10 de Octubre de 1889.

[custom_gallery source=»media: 4082″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»980″ height=»600″ title=»always»]

Gracias a los documentos que se encuentran resguardados en el Archivo Histórico del AGEO, podemos crear una hipótesis sobre la ubicación de lo que fue la Escuela Correccional de Artes y Oficios de nuestro Estado, que sería entre las calles que rodean al templo de la Soledad: Sabino Crespo, Independencia y Morelos, y que en la actualidad corresponden a la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez y el Instituto solar Infantil.

Esta institución dependía del Gobierno Ejecutivo, el plantel estaba compuesto por un director que era de rango Jefe Coronel, un subdirector jefe de batallón (Mayor), tesorero almacenista del batallón (Capitán 1), prefecto instruido del ramo militar (Capitán 1), celadores, comandantes de compañía encargados respectivamente de los departamentos de muebles, útiles, guarda ropa, armero, comedor, cocina y ranchos (Capitanes segundos), vigilantes oficiales de compañía (Tenientes), subtenientes, médico cirujano (Capitanes 1), profesor de pintura, profesor de música , director de la sección de instrucción primaria, profesor de instrucción primaria elemental , profesor de instrucción primaria superior, maestro de herrería, maestro de carpintería, maestro de zapatería etc.

[custom_gallery source=»media: 4083″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»980″ height=»600″ title=»always»]

Tenía por objeto procurar todos los medios posibles para la enmienda de los jóvenes que adolecieran de vicios o defectos, que posteriormente pudiesen llegar a convertirlos en perversos o criminales, la finalidad principal era enseñarles a vivir de forma honrada instruyéndolos y enseñándoles un arte u oficio que asegurara su subsistencia. Para poder ser admitidos tenían que realizar una solicitud exponiendo sus motivos. Los jóvenes que eran de la clase acomodada debían pagar diez pesos mensuales en la dirección de ese establecimiento y los que fueran de clase baja, tenían que presentar una acta de pobreza y su acta de nacimiento para ser acepados, ya una vez aceptados se les decía que estaban condicionados y era obligatorio permanecer hasta el tiempo que terminase su educación primaria y el oficio que le fuere destinado. Los alumnos estaban obligados a tener una conducta intachable, tenían que levantarse al toque de la diana a las 5 de la mañana y tenían que acostarse al silencio, su cabello tenía que ser recortado con máquina, tenían que conservar en buen estado sus estolas, prendas y útiles, asear su dormitorio, comedor, armamento, correaje, herramienta, etc. Estaba prohibido usar apodos y palabras insolentes, tutearse, jugar de manos, realizar juegos prohibidos o perjudiciales a la salud, no podían fumar ni tomar bebidas embriagantes, mucho menos podían silbar ni tampoco comerciar con el pan o alimento alguno, al momento de que les era entregado su uniforme no podían portar otra prenda extraña a este dentro o fuera del plantel. Para poder hacerlo, realizaban un escrito ante el director a quien a su juicio hacia esas concesiones y si era aceptado, este permiso se tomaba como un distintivo por el buen comportamiento, dedicación al trabajo y estudios y como premio eran elevados como alumnos de primera clase, cabos y sargentos.

[custom_gallery source=»media: 4084″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»980″ height=»600″ title=»always»]

Su uniforme y pertenencias se componía de: almohada de lana con funda de manta roja, un capote paño gris, saco y pantalón gris, un cinturón de baqueta para sujetar el pantalón, una cartuchera con fajilla cubierta para bayonetas y porta fusil de charol, un kepi paño gris y bordado de metal, una gorra de paño gris, corbatas merino negro, camisas de calicol, pares de zapatos, guantes de hilo, un fusil con bayonetas o marrazo y dotación de cartuchos necesarios para el servicio y tiro al blanco, mochila de charol negro. Su rutina comenzaba a las cinco de la mañana al toque de la corneta del guardia y el alumno tenía que asearse, a las seis de la mañana el corneta o tambor de guardia daba el toque de instrucción y los alumnos se formaban en los corredores del primer patio para concurrir a la clase de pintura, talleres e instrucción militar.

[custom_gallery source=»media: 4085″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»980″ height=»400″ title=»always»]

El primer pelotón era conformado por los de la clase de pintura, segundo pelotón por los del taller de herrería, tercer pelotón conformado por el taller de carpintería, cuarto pelotón conformado por el taller de zapatería y el quinto por los reclutas. Un oficial de cuartel mandaba desfilar los pelotones y los conducía a sus destinos dando la voz siguiente ¨ PELOTONES A SUS RESPECTIVOS DESTINOS, MARCHEN¨. A las ocho treinta de la mañana, volvían a realizar formación para tomar su instrucción primaria, a la una de la tarde se dirigían a tomar su comida donde se daba el toque de rancho y terminando esta, quedaban en recreación, regresando a las tres de la tarde para seguir instruyéndose. Se tocaba la llamada de tropa y finalizaban sus actividades a las seis de la tarde para tomar su cena y después, a recibir lecciones orales alternando con ordenanza militar y fáctica, culminando su día a las nueve de la noche con el toque de silencio.

Lo invitamos a conocer este y otros tesoros documentales en al Archivo Histórico del AGEO.

Símbolos de identidad en el papel.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

SÍMBOLOS DE IDENTIDAD EN EL PAPEL.

Por Stella Camargo y Eva Leticia Sixto

Entre los símbolos de identidad en el papel, están las filigranas, los sellos y las firmas, que al acompañar al papel, le añaden un valor administrativo, jurídico e histórico. Su primer y principal objeto es la identidad, son demostraciones simbólicas que nos hablan de los principios fundadores de la sociedad y del individuo.

Filigranas

Son marcas que se ven a contraluz en el papel y su aparición está ligada a su producción. La hoja de papel era formada pasando la pasta de papel y agua por un tamiz que tenía cosida una figura con filigrana, la huella de ésta quedaba marcada en el papel debido a la deposición diferencial de pulpa de papel, lo que daba mayor translucidez a la zona con menos pulpa, es por ello que estas marcas son llamadas filigranas o marcas de agua.

Las más antiguas fueron producidas en Italia, en Bolonia datada en 1282, y en un papel del famoso molino Fabriano, en 1293. Su empleo se generalizó rápidamente en Europa, pues no sólo buscaban provocar la asociación de ideas que identifica la imagen con el productor, si no que representaba una garantía de la calidad del papel y uno de los primeros peldaños del lenguaje publicitario.

En las filigranas aparecen figuras animales y vegetales, representaciones humanas, elementos religiosos, coronas, nombres de los fabricantes o monogramas. Hasta el siglo XX, las representaciones figurativas estaban cargadas de un gran simbolismo, por ejemplo la corona: superación; el circulo: lo celestial y lo espiritual; su evolución dejó constancia de una gran variedad gráfica, desde los primeros dibujos de ejecución sencilla hasta lo más complicados y artísticos del siglo XVIII.

[custom_gallery source=»media: 4072″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»450″ height=»670″]

Actualmente se fabrican papeles de calidad industrial con filigranas, por prestigio de marca y para evitar el fraude de documentos: billetes de banco, títulos, papel sellado, pasaportes. Su estudio es útil para la datación o procedencia de documentos y libros.

Firma

La firma o rúbrica, es un elemento identificador por excelencia, universalmente aceptado como tal, ya sea legible o ilegible es un “trazo” repetido por su autor de forma constante, y por lo tanto, conocido por los demás. La firma tiene elementos declarativos, pues implica que el firmante asume el contenido del documento, también tiene valor probatorio, identificatorio, jurídico, bancario, representativo y diplomático. A lo largo de la historia ha representado un elemento esencial en todo acuerdo suscrito entre personas, pero no siempre la firma ha existido como tal. En la edad media, se utilizaban marcas y signos compuestos por una cruz a la que se le añadían otros rasgos. La firma se generalizó en los monasterios, donde la caligrafía y la criptología eran del dominio de los religiosos. La nobleza comenzó a reemplazar esta práctica con el uso de sellos, haciéndose costumbre autentificar documentos con sello y firma a la vez.

[custom_gallery source=»media: 4073″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»980″ height=»670″]

Sellos

Un sello es la impronta obtenida sobre un soporte por la presión de una matriz, con los signos distintivos de una persona física o jurídica, para testimoniar la voluntad de intervención de su dueño. La matriz lleva grabados en hueco, o en relieve, los signos distintivos de su titular; la impronta, resultado de la operación de sellar, es la huella dejada por la matriz sobre un soporte.

La parte formal del sello se encuentra en las figuras, símbolos y leyendas o inscripciones. Consta de dos elementos íntimamente unidos: el tipo, que ocupa el centro y la leyenda, por lo general alrededor del primero. Fueron creados por las poblaciones antiguas de Egipto y Mesopotamia, que utilizaban cilindros de metal con relieves para imprimir en arcilla; en el México prehispánico, los primeros sellos fueron elaborados con barro, utilizando para su impresión tintas vegetales a base de plantas y raíces.

Existen varios tipos: El sello seco, usado desde la antigüedad, deja su impronta en el papel como un relieve. El sello de cera bermellón, reservado para la documentación más solemne, se utilizó en el siglo VII, y añadió otros colores a la cera en el s. XII. En Europa, entre los s. XVI-XVII, el uso del sello de lacre era de competencia exclusiva de los monarcas, obispos y cortes reales en la emisión de decretos oficiales y autenticación de documentos; con el paso del tiempo se difundió a los aristócratas, monasterios, gremios y finalmente a los hombres libres ordinarios. En el s. XVI aparece el sello de oblea para documentos ordinarios, adicionando un papel sobre el que se imprime el troquel.

[custom_gallery source=»media: 4074″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»420″ height=»670″]

La invención de la prensa y los tipos móviles, ayudó a la masificación del sello. Fue J.F.W. Dorman el primero en comercializar la fabricación de sellos de goma, desarrollando procesos, equipos y haciendo su producción viable y económica. Con el tiempo, comenzaron a incluir una almohadilla con tinta, lo que facilitó su uso.

Las filigranas, sellos y firmas se usaron para autentificar acuerdos, contratos, testamentos que conferían derechos, privilegios o cualquier acto ejecutado en nombre de alguien.

[custom_gallery source=»media: 4075″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»980″ height=»670″]

En el AGEO se resguardan documentos con estos elementos de épocas cruciales para la formación, consolidación e identidad de la nación mexicana.

[custom_gallery source=»media: 4076″ limit=»1″ link=»lightbox» width=»420″ height=»670″]

Filigranas o marcas de agua y metadatos

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

Filigranas o marcas de agua y metadatos

Por Stella Camargo y Eva Leticia Sixto

Hablaremos sobre las filigranas o marcas de agua en el papel como un signo de identidad y también de diferenciación.

Un tipo especial de marca de agua es la llamada FILIGRANA, cuyo uso desde siempre ha sido para identificar al fabricante del papel, luego se usaron para denotar que pertenecen a tal o cual institución o tipo de documento y actualmente, las encontramos en las imágenes de las páginas web con el mismo propósito de identificar que esa imagen tiene derechos de autor o pertenece a, hoy en día su uso está restringido para papel de alta calidad y las redes sociales. Cuando se hace reproducción de imágenes de archivos para algún usuario, ya no se ponen marcas de agua porque estéticamente no se ven bien y la manera de identificar de dónde es una imagen, se ha transformado a una forma electrónica llamada metadatos, en donde no solo se identifica, sino se describe archivísticamente una imagen.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/1-11.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/2-11.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

La palabra filigrana de acuerdo con el diccionario de la lengua tiene varias acepciones, de las cuales se tomarán solo dos: 1. Obra formada de hilos de oro y plata, unidos y soldados con mucha perfección y delicadeza. 2. Señal o marca transparente hecha en el papel al tiempo de fabricarlo.

La filigrana del papel también se conoce como marca de agua. Esta es, como su nombre lo indica, una marca en forma de diseño o dibujo que se hace en el papel durante el proceso de fabricación: por adelgazamiento, marcas lineales o engrosamiento, marcas «sombreadas», de la capa de pulpa mientras está húmeda, es decir con agua, y este hecho es el que determina el nombre de marca de agua. Para apreciar la imagen de una marca al agua hay que verla al trasluz o sobre una superficie negra en ciertos casos.

Elaboración

El fabricante del papel colocaba intencionalmente sobre el tamiz metálico para que las hojas producidas por él sean identificables, un delgado alambre de cobre o latón que se cose al molde, lo cual produce adelgazamiento de la pulpa, lo que genera una transparencia del papel en esa parte.

El objetivo es la identificación

Durante siglos, los fabricantes identificaban su papel marcando los pliegos con las iniciales de su nombre o una marca distintiva en forma de dibujos geométricos, de animales, escudos, etc.

Fundamentalmente, las marcas de agua distinguen al papel y nos hablan de quién (fabricante) y dónde se elaboró, es decir información del origen. Las marcas de agua también son un elemento de seguridad para evitar falsificaciones cuando se usan en documentos importantes como billetes, cheques de banco, pasaportes, documentos de identificación, etc.

Historia

De acuerdo con el libro Historia del papel en México y cosas relacionadas 1525-1950, fue en 1282 cuando se localizó por primera vez una marca de agua, en Bolonia, Italia, la segunda fue en 1293, con una imagen muy simple en un papel del famoso molino fabriani o fabriano Papel que ha perdurado hasta nuestros días y en el que han escrito personajes muy importantes. En Cataluña las marcas de agua aparecen en los últimos años del S. XIII. En 1360 aparece en España un papel de manufactura árabe de algún molino de Granada o Málaga. Para 1777 la Real Junta Particular del Comercio de Barcelona, reglamentó la obligación de marcar los pliegos al elaborarlos, excepto en el papel para envoltura o para naipes previo permiso, la filigrana consistía en las iniciales del nombre y apellido del fabricante y un escudo con fines distintivos.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/3-10.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/4-8.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

En 1791 las ordenanzas de la Junta General de Comercio obligaron a los papeleros a marcar todos sus papeles, los papeles de baja calidad a veces no lo llevan, con el tiempo se hacen más complejas siendo notorias las filigranas del papel moneda. Para 1830 se emplearon las marcas de sombra que no son filigranas, con medios tonos como el retrato de Henry Fourdinier inventor de la máquina de papel de mesa plana en 1808.

Antes las marcas al agua se encontraban en los papeles de uso corriente, gracias a eso hoy en día son un elemento en el estudio de documentos antiguos, pues son signos de datación y localización geográfica de su origen. Aparece entonces la filigranología como ciencia auxiliar que junto con la diplomática, la paleografía y la sigilografía, ayudan a contextualizar un documento para datarlo, y ubicarlo en los estudios de autenticación de documentos.

Debido a la belleza de las filigranas, muchas personas las han coleccionado y existen libros con sus imágenes. Aquí una muestra de algunas filigranas que se resguardan en el archivo.

Para concluir, las marcas de agua han evolucionado del papel al documento digital como una marca visible, hasta su última versión que son los metadatos, los cuales no se ven a simple vista pero están grabados en el documento para identificarlo y describirlo.

[lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/5-4.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/6-1.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox]

Los metadatos están altamente estructurados y describen características como el contenido, calidad, información y otras circunstancias o atributos. Estos, determinan la estructura interna de los esquemas de datos y pueden clasificarse con muchos criterios de acuerdo con las necesidades de cada quien.

La información sobre metadatos ya aparece contemplada en el glosario de la Ley General de Archivos como: “conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos de archivos y su administración, a través del tiempo y que sirven para identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de acceso;”. En la actualidad el tema sobre documentación digital es muy importante y se está normando.

Los invitamos al Archivo General del Estado de Oaxaca. Sin archivos ordenados no hay transparencia, ni historia, ni cultura.

[/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/2-11.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/2-11.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/4-8.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/4-8.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox] [/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/6-1.jpg» class=»text_align: center»]

[/lightbox][lightbox type=»image» src=»https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/wp-content/uploads/sites/62/2019/10/6-1.jpg» class=»text_align: center»] [/lightbox]

[/lightbox]